“歌手志望”から“気が付けばミュージカル俳優”に

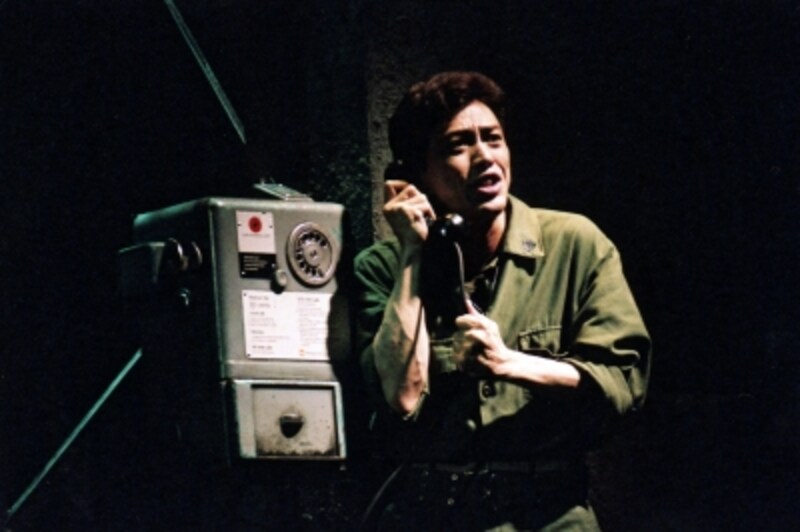

『ミス・サイゴン』2004年公演より クリス役 写真提供:東宝演劇部

「もとはというとね、小学生の時に私立受験というレールを親に敷かれて、勉強ばっかりしている夢も希望もない子供で(笑)、それに憤りと行き詰まりを感じて、“僕の人生ってなんなんだろう”と思っていたんです。そんな僕に突然語りかけてきたのが、深夜ラジオの音楽だった。両親は音楽好きというわけではなかったから家に音楽が流れることはそれほどなかったし、それまで音楽に触れる機会といったら音楽の授業くらいしかありませんでした。単に受験勉強から逃れるためにラジオをつけたら、歌謡曲が流れてきた。それからさだまさしさんやオフコースから入って、中学生になって出会ったのがクイーンだったんです。

ボーカルのフレディ・マーキュリーの声を聴いて電流が走りましたね。僕は今でもフレディが世界で一番すばらしいシンガーだと思ってるんですけど、それはやっぱり、“レコードの溝から魂がこぼれてくるような歌だから”なんです。いつもぎりぎりのところで歌っている感じ。ただフレディーの面白いところは、天才的に歌がうまいのに、コンサートではいつも声が枯れていること。一か月の世界ツアーがあれば普通、節制とかコントロールを考えるのに、この人は破滅型で一日で100%使っちゃうんですよ。朝まで乱痴気騒ぎをして、寝ずに翌日のコンサートをやる。骨の髄までロッカーなんですよね。その放蕩ぶりに憧れます(笑)。

でも素晴らしいのは、どんな時も“ソウル”で歌うところ。だから今にも体がはりさけるような声を出す。いやあ痺れます。どうしてあんなにも魂を注ぎ込んで歌うことができるんだろうって思いますね。僕?僕はフレディみたいな生きざまは無理。明日の公演があればめっちゃ節制しますね(笑)」

――その後、上智大学のスペイン語学科に入学されるわけですが、なぜスペイン語を?

「音楽と出会ったことで、中学入学と同時に、僕は“歌手になるんだ”と自分で自分に命じたんですよね。音楽教育は受けていないから楽器もできないし譜面も読めなかったけど、フレディみたいな歌手になるんだと直感的に思って、レコードにあわせて歌っていたんです。家が運送屋で、大きな通りに面していて常にトラックの出入りがあったので、その騒音をいいことに大声で毎日歌っていました。でも大型トラックの排気音より僕の声のほうが大きいので、しょっちゅう親父には“うるさい”って怒られてましたね(笑)。

フレディはフォルテ系の歌手じゃないですか。“We are the champions" みたいな曲は小さい声では歌えないので、フレディを真似るということは声が大きくなるということとイコールだったのかなって思います。だから僕は今ではミュージカル界で3本指に入るくらい声が大きいのだと思います(笑)」

――お声の大きさは生まれつきではなかったのですね。

「そうですね。小学校の音楽の先生に“石井君はボーイソプラノのきれいな声だね”とは言われましたけれど、声量はフレディのロックなシャウトを真似ているうちに大きくなったと思います。

そうだ、スペイン語の話でしたね(笑)。厳しい親だったんで、歌手になりたいと言っても張り倒されると思って、その夢のことは黙っていたんです。で、大学に行けば4年時間がもらえると思った。高校3年間は歯を食いしばって勉強すれば、大学に入って歌を勉強したりバンドを組んだり、オーディションを受けたりもできると。ただ、何学部に行くのか考えるにあたって、当時好きだった世界史や英語以上に勉強したいものがなかったんです。

そうこうしているうちに手に取ったのが、そのころ好きだった海外暮らしエッセイの中の一つ、『スペイン子連れ留学』という本でした。パエリアがこんなに美味しくてとか隣のパコおじさんが毎日パーティーに呼んでくれてとか、それまで闘牛の国くらいの印象しかなかったスペインがとてもまぶしく見えましてね。よし、スペイン語学科に行こうと高校二年の暮れに突然めざし始めたんです。僕はみんなによくラテン系だと言われるんですよね。明るいし、よく喋るし、声デカイし(笑)。スペインとの出会いは偶然じゃなくて、神様のお導きだったんじゃないのかと思います」

――そして卒業後、歌手ではなくミュージカルの道へと進まれたのですが、オーディションをいろいろ受けた中の一つがミュージカルだったのでしょうか?

「大学時代にピアノを独学で弾きはじめて、ハードロックバンドを組んでデビューしようと頑張ったのですが、結局その道は開けずに、卒業する段になって親に初めて“シンガーソングライターになりたい”と言ったら、たまげていました。長男なので大学を出たら家を継ぐか就職すると思われていて、どちらも嫌なら独立しなさい、と言われて家を出、一人暮らしを始めたんです。

アルバイトをしながらデモテープをいろんなロックコンテストに送り続けたんだけどなかなか受からずにいたとき、当時付き合っていたガールフレンドが“こういうの受けてみたら”と教えてくれて受けたのが『ミス・サイゴン』初演のオーディション。当時、ミュージカルはもちろん、演劇も観たことはなくて、まさか俳優になるなんて思っていなかったのに、なんと受かっちゃったんです。顔がベトナム人ぽかったからかな(笑)。いえ、演じたのはGI側の役でしたけれどね(笑)。

『レ・ミゼラブル』1999年公演より マリウス役 写真提供:東宝演劇部

問題はこれからで、(役者として)下積みが無かったので、台詞で壁にぶちあたりまして。初めて台詞を言ったのが『洪水の前』というフォーリーズのミュージカル。その後酒井法子さんの『シンデレラ』の王子様、大地真央さんの『アイリーン』では大金持ちの御曹司。どれもめちゃくちゃ台詞が多かったです。これが上手く喋れなくて凹みました。一生懸命演じましたが、今思えば棒読み的だったんだと思います」

――それまでご出演の作品では、台詞のトレーニングなどは?

「『ミス・サイゴン』や『レ・ミゼラブル』は歌しかないミュージカルなので、その当時、台詞の練習をしたことは無かったですね。不埒な俳優ですよね(笑)。ただ、幸運なことに、芝居の中で感情を動かすことは最初からできたんです。例えば『レ・ミゼラブル』でエポニーヌがマリウスの腕の中で死ぬ時、最初の稽古の時から自然に涙がぽろぽろ流れたんですよね。自分でもビックリしました。

しかし、演劇の台詞というのは心が動けば言えるというものじゃなくて、間とかフィールとかセンスとかがすごく大事なんです。それが、台詞の技術がないためにうまく出来なかった。新聞評に“歌はうまいけれど台詞がダメだ”というようなことを書かれたことがあって、大阪の親戚から“あなたこんなこと書かれてるわよ”って電話がかかってきたりして(笑)、ショックでした」

――それをどう克服されていったのですか?

「そもそも演技っていうのは盗むものだと先輩方からうかがっていたので、素直に従って演技の先生には習わなかったですね(笑)。とりわけお世話になったのは大地真央さん。芝居の“いろは”を教えていただいた思いです。本番中も舞台袖に行って真央さんの演技を観て盗む毎日でした。“人を笑わせる間や心を紡ぐ芝居って、ああいうふうに演じるのか”と。

あと、僕は文学座や民芸、昴などの新劇が大好きなんです。しっかりとした演出と実力ある役者達に魅せられます。で、演技の達人の芝居を真似したくて信濃町の文学座のアトリエに何度も通いました。至近距離で芝居を観て感銘を受けましたね。そのうちに知り合いができて、新劇俳優の仲間と飲みに行って演技の相談をしたり。そんな難しいこと考えたことないと言われたり(笑)。考え過ぎてたんだなと気づいたり。デビューして最初の10年くらいは悔しさと葛藤の日々でもありましたが、絶対うまくなってやろうと思って努力を重ねました。

『レ・ミゼラブル』2003年公演より ジャン・バルジャン役 写真提供:東宝演劇部

もともとは事務所の意向で、ジャベール役で2002年のオーディションを受けたんです。けれども演出のジョン・ケアードが“カズの本質は慈愛に満ちた優しい男だから、バルジャンが相応しい”と推してくれたそうなんですね。神様、仏様に続くのはジョン様だと思っています(笑)。

そのころですね、俳優としてもう戻れない道に来ていると思い始めたのは。それから『マイ・フェア・レディ』のヒギンズ教授、『蜘蛛女のキス』のモリーナをはじめ、大きい役が続きました。その中で、演技のむずかしさと醍醐味を受け止めながら、神様から与えられた運命をもっと前向きにとらえるべきじゃないかと思い始めました。演技に対して“もっとよくなりたい、個性的になりたい”という欲もさらに出てきましたし。年齢も30代後半になり、責任感がもう一つ自分を押し上げてくれたのかなと思います」

――充実のキャリアが続いていらっしゃいますが、最近では東西冷戦を背景とした恋愛ミュージカル『チェス・イン・コンサート』のアナトリー役が印象的でした。

『CHESS IN CONCERT』撮影:狐塚勇介 写真提供:梅田芸術劇場

でも、役柄上の苦労はあまりなかったかな。女性2人から想われるという上機嫌な設定なので頑張れたのかもしれません(笑)。良質なミュージカルはスコアをしっかり歌えば役柄が見えてくるようになっていて、あの重厚なオーケストラサウンドの中で、“アンセム”とか“Where I want to be”を歌うことによって、向かうべき役の方向が見えて来たのだと思います。

ミュージカルって、“こねまわさず誠実に歌ったらいいんだよ”とよく言うんです。例えば『レ・ミゼラブル』の「カフェ・ソング」で、“言葉にならない~痛みと悲しみ~”というのを、半分台詞のように歌っていたことがあったんですが、先輩方に“台詞にしないほうがいい、歌ったほうがいい”と言われました。台詞にしたほうが役者として気持ちいいような気になるけど、歌詞は歌を歌うために書かれたもの。歌わないのなら最初から全部ストレートプレイにすべきだよ、絶対に歌った方がいいというんですね。 目から鱗な体験でした。『チェス』の時もそうでした。音の中に、アナトリーの葛藤も苦悩も書かれているんですよね」

*次ページでは、石井さんがあたためている夢について語っていただきました*