*2013年6月インタビュー*

『マシュー・ボーンの「ドリアン・グレイ」』で

“美にとりつかれた青年”役に挑む

大貫勇輔さん、2013年6月撮影。趣味は映画ということで、この日は“最近、L・フォン・トリアー監督『アンチクライスト』に衝撃を受けました”と話されていました。( C ) Marino Matsushima

原作は、オスカー・ワイルドの小説。自身の美しさに溺れるあまり破滅してゆく男の物語を、本作は設定を現代のファッション界に移し、エロティックかつリアルに表現します。稽古場にうかがうと、オリジナル・キャストのリチャード・ウィンザーの横で、一つ一つの動きを確認する大貫さんの姿が。場面は濃厚なラブシーン(!)ですが、緻密に構築された振付を体に落とし込むその表情は真剣そのものです。8時間にもわたるタフな稽古終了後、「お待たせしました!」の爽やかな一声とともに、大貫さんが現れました。

「絶世の美青年」役を、1年間かけて準備

――マシュー・ボーンの振付を実際に踊ってみて、いかがですか?彼の振付は流れるように行われるので、観ていた時はシンプルに覚えられるかなと思っていたのですが、実際はものすごく複雑で、覚えるのが大変です。カウントですべての動きが決まっていて、その中で感情の動きも併せていかなきゃいけないのが難しいです」

――例えば、ただ手を繋ぐのではなく、わざわざそれに足を絡めるという振りが何度も登場していましたが、あの振付の「饒舌さ」は、言葉の饒舌なシェイクスピアの国ならではでしょうか。

「そうですね、イギリスはやはり芝居の文化が積み重なっている分、そういう振付になってくるのかなと感じますね。マシューの作品には、どれもしっかりとしたストーリーがあって、一つ一つの動きに意味がある。一見、意味がないような動きにも意味を込めないといけないんです」

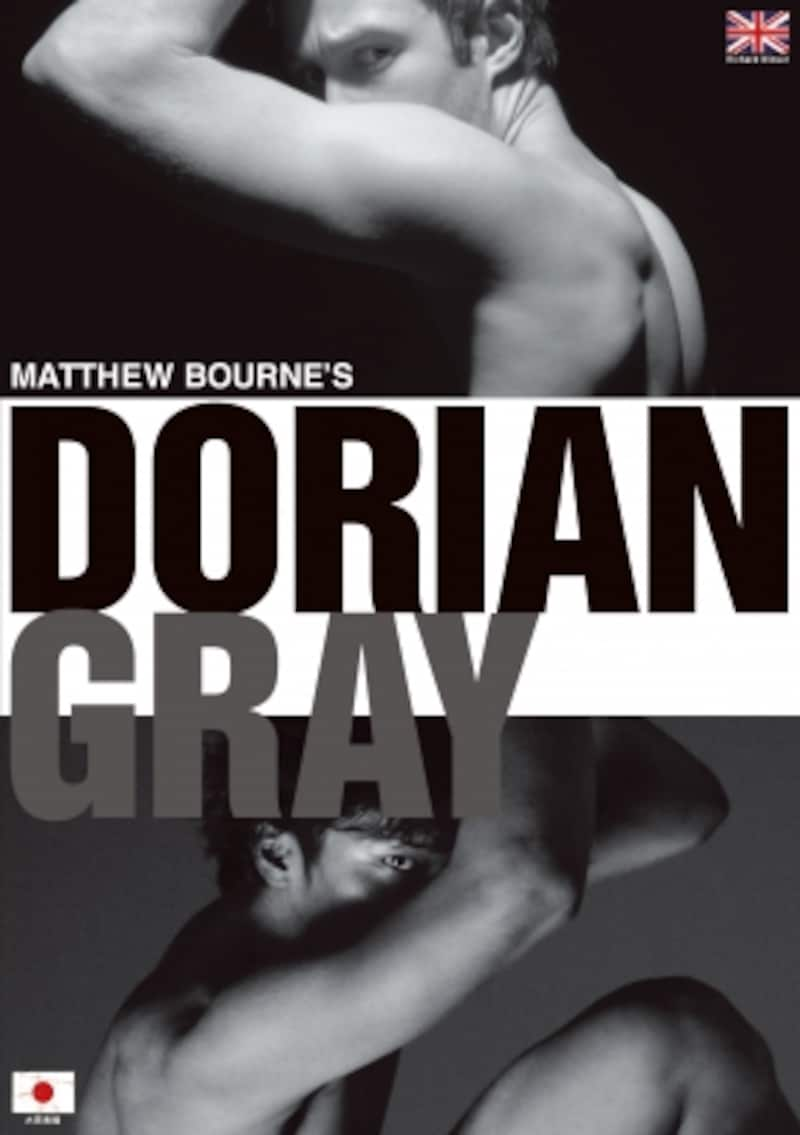

『ドリアン・グレイ』宣伝ビジュアルより

「純粋無垢な青年が、いろいろな人に出会って影響を受ける。スーパースターになって輝いていく一方で、ドラッグや酒にはまり、男に走ったり女に走ったり……遂には人殺しをしてしまう。無色だったのが、いろんなカラーが塗り付けられ、真っ黒になってしまうんです。ドリアンは人に会う度に変わっていくので、シーンごとに立ち姿も変わる。それに、無意識のうちに誰をも魅了してしまうほどの魅力をどう表現するかが、大貫勇輔にとっての課題です」

――人を魅了するのは表現者の本質ですよね? ご自身の中で「こうかな」という感覚もあるのでは?

「でもドリアンは『スーパーモデル』なので、普通の表現者とはちょっとくらべものにならないところもあります。この作品のドリアンは坊主頭という設定なので僕もそうしたのですが、オリジナル・キャストのリチャードならセクシーに見えても、日本人の僕だと、一歩間違えば野球少年だったり舞踏になってしまったりと(笑)、違うニュアンスになってしまうので、どうセクシーに見せるか。加減が難しいです」

――今回の舞台ではどんな大貫さんが見られそうですか?

「坊主頭が見られます(笑)。それはさておき、今回はオーディションに合格してから1年かけて(ドリアンにふさわしい)体を作り、バレエレッスンも積んで準備してきたので、半端じゃない思いでこの作品に賭けています。そういう覚悟も全部ぶつけていきたいと思っていますが、その一方で、『キャバレー』でもそうでしたが、自分がメインの役をやると、一つの公演がいかに大勢の人の力で成り立っているかがよくわかるんですね。キャストはもちろん、セットの動きも秒単位で決まっていて、少しでもかみ合わないと作品が成立しません。今回はすごくチームワークのいいカンパニーなので、その空気も感じていただきながら、暗い話だけど単に『しんどい舞台だったな』ではなく、お客さんに『大切な人との時間を、大切に過ごさなきゃいけない』と感じていただけたら、と思っています」

生活の中に常にダンスがあった

――オリンピックの強化選手だったおじい様はじめ、体操選手の家系に生まれたそうですが、ダンスを始めたきっかけは?「はっきりとは覚えていないのですが、母がダンサーで、母子家庭ということもあってあちこち一緒に連れていかれているうちにやりたいと思ったようです。7歳でモダンジャズを始めて、中学でストリートダンス、そして高校の途中でコンテンポラリーという自由な表現に出会って、最後に『もっとうまくなるにはバレエが必要だ』と思ってバレエを習いました。いつも生活の中にダンスがあって、ダンスのことばかり考えていたので、実はプロになろうと思ったことはないんです。気が付いたらお金をいただける公演に出るようになっていました」

ミュージカルとの出会い

『ロミオ&ジュリエット』死のダンサー役 撮影:宮川舞子

「実はあまり好きじゃなかったんです、嘘くさい気がして(笑)。それが、『ロミオ&ジュリエット』に出させていただいて、『かっこいい……』と感動して。ただ単に(ミュージカルを)知らなかったんですね。新しいジャンルと出会えてよかったと思いました」

――「死のダンサー」というキャラクターは、どうしても『エリザベート』のトート役と対比されることが多いと思います。

「トートには言葉があるけど、『死のダンサー』にはない。そしてトートは前面に出てくるけど、『死のダンサー』は『そこに居るけれど居ないような』瞬間も多かったです」

――「トート」の原動力はエリザベートへの愛ですが、「死のダンサー」の場合は?

「僕の解釈では、『死』はものすごく孤独で、だからこそ(恋人たちの)愛を目の当たりにすると自分の世界に呼び寄せたくなってしまう。寂しさと切なさと喜びが交わっているような感覚で僕は演じていました。秋の再演ではキャストが変わるので、どんな感じになるのかなあと思ったりもしますが、正直、今はドリアンのことで頭がいっぱいです(笑)」

『キャバレー』左から藤原紀香、大貫勇輔 撮影:清田征剛

「『ロミオ&ジュリエット』を演出された小池修一郎先生が『死のダンサー』の僕を気に入って下さったらしく、声を掛けてくださったんです。稽古が始まってみて、自分はプロというものがわかっていなかったと痛感しました。お客様からお金をもらって、出たいと思っている多くの人を代表して自分が舞台に立つのだから、このままじゃいけない、と。一生懸命取り組んでも、思ったようには出来ないし、自信もないしで、毎日泣きながら稽古してました。(ヒロイン役の藤原)紀香さんや小池先生にも助けていただいて、本当にたくさんの学びがあった作品です」

――今後もミュージカルに積極的に出演されますか?

『100万回生きたねこ』左から柳本雅寛、大貫勇輔、森山未來、藤木孝 撮影:渡部孝弘

人との出会いを、大切にしたい

――どんなパフォーマーを目指していますか?「皆さんが、今まで見たことのない存在になりたいです。自分を磨くために、人との出会いを大切にしています。出会った人から吸収できるよう、よく観察したり、お酒を飲むのも好きなので、飲みながらいろんな話を聞いたり。あとは、なるべく映画を観ています。iPadで稽古の行き帰りに、週に2、3本。映像ももちろんどんどんやっていきたいです。ダンサーの寿命を考えると若いうちはダンスに集中するべきという人もいるかもしれないけど、僕はやりたいものをやっていいんじゃないかと思います。ダンスはずっとやり続けるつもりだし、去年より今の方がうまくなってる自信があるけど、芝居のおかげでダンスに気づきがあるし、ダンスをやっているからこそ芝居にも生きてくるものがある。相互作用だと思うので、周りからなんと言われようと(多彩な活動は)気になりません」

『ドリアン・グレイ』は、タイトルロールを任された初の舞台。自分をどう見せるか、に終始してもおかしくないのに、カンパニーの空気や、作品を世に投げかける意味にまで思いを馳せる大貫さん。純粋さや好奇心はドリアンと共通していても、状況を俯瞰することが出来、一本筋の通った彼なら、ドリアンとは対照的に、真の意味で眩い世界をしっかり歩いて行けるのでは……。そう、思えた取材でした。

*公演情報*「マシュー・ボーンの『ドリアン・グレイ』」2013年7月11~15日=Bunkamuraオーチャードホール(メインキャストはJPキャスト、UKキャスト版があり、大貫さんはJPキャスト。詳細は公演HPにて)。http://hpot.jp/dorian_gray/index.html