竹素材の美しさが活きる灯り

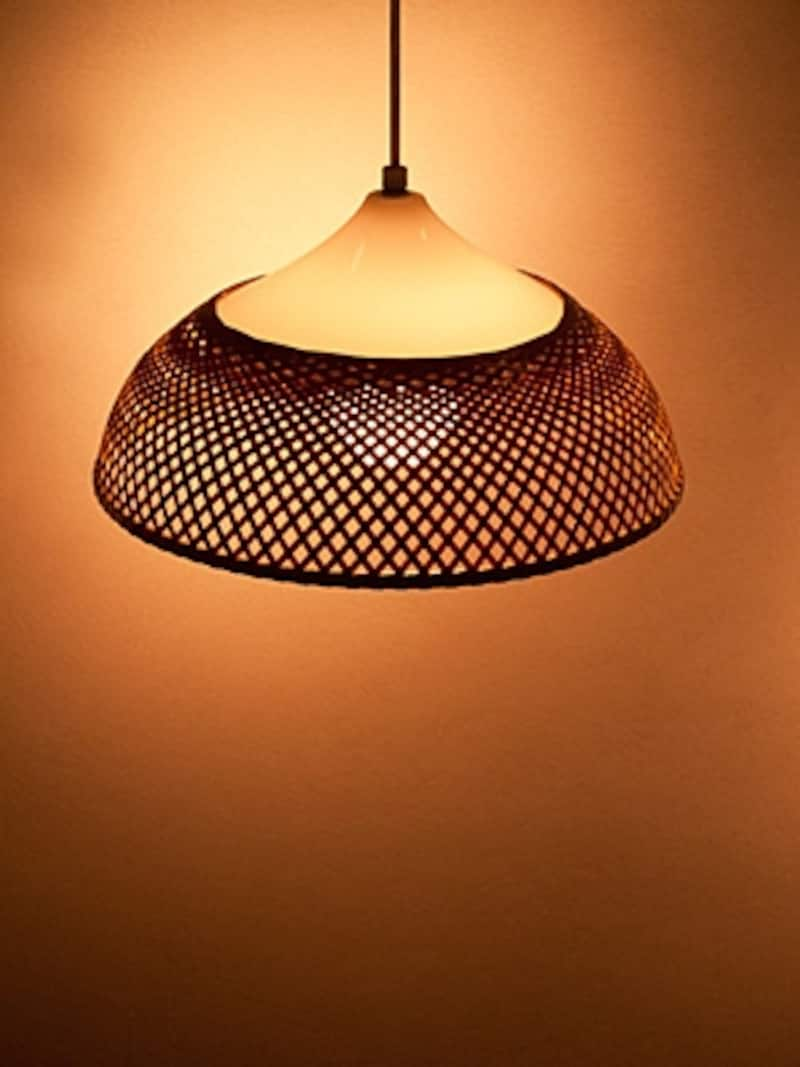

写真3.四つ目市女笠ペンダント

「竹のあかり」に欠かせない白熱電球の中で、とくに1970年代後半に開発された白色塗装ボール電球(通称ホワイトボール電球)の存在は大きいものでした。ホワイトボール電球は読んで字のごとく、白い球状の電球で、一般には直径がE26ベースで125φから95,70、50、40φまで揃っていました。

一般照明用の普通電球に比べ、まぶしさが少なく柔らかい光が特徴です。ホワイトボール電球が開発される前は「竹のあかり」も普通電球が使用されていましたが、竹の網目から漏れる光がまぶしいため和紙で覆う考えでいたようです。

もちろん近藤氏の作品の中には和紙を貼ったものもあります。それは電球の光が拡散され、まぶしさのカットと同時に障子から差し込む光を想起させます。

ホワイトボール電球は単にまぶしさを防ぐだけではなく、器具のデザインによっては竹組とカタチの美しさという竹工芸の本質である竹素材を生かす方向への発展を可能にしました。

写真1,2,3のような器具はホワイトボール電球自体が光を拡散するとともに、薄く削いだ竹を光が透過、またつやのある竹の表側を器具内側にして反射率をあげ、光を反射拡散させています。さらに器具表面は竹の節が目立たない工夫となって美しいです。

また竹の裏表を逆さに使うことは形が戻ろうとする力が保たれ、自然のカタチとしての緊張感も生まれます。まさに北欧の照明器具に見られるような光に対する繊細な意識と配慮が感じられます。

ホワイトボール電球に似た形状のものは今日、電球形LEDランプや蛍光ランプにもあります。しかし、外形やランプの大きさに種類が限られており、なおかつ光の質が違うため代替してホワイトボール電球と同じような効果を表現することは今のところ難しいです。

写真4.菱灯 五重四面(棒状のキセノンボーランプ使用)

「竹のあかりは」デザインによってホワイトボール電球以外にシルバー電球、クリア電球、棒状のキセノンボーランプが使われます。これらの電球は竹の網目から漏れる光と影、そして網目越しのクリアの輝きを楽しませる効果があります。このように透ける光と漏れる光の陰影が見事な作品は現代建築の中でも美しい輝きを放ち続けると思います。

写真5.ホワイトボール電球(左)とキセノンボーランプ(右)

※蔵のギャラリー「蒼」発行、ニュースリリース参照

竹のあかり 近藤昭作展 - 60年のあゆみ -

会期: 2013年5月17日(金)~6月2日(日)

休廊日 : 月曜日

開催時間: 火水木日 11時~19時 / 金土 11時~20時(最終日17時迄)

入場料 : 無料

企画/主催 : 蒼 窪田幸子

協力: 中島龍興照明デザイン研究所 中島龍興、厚東宏枝

会場: 蔵のギャラリー「蒼」

東京都杉並区松庵2-18-26 蔵