芝生の作り方!3つの芝付け方法とは

ベタ張りされた芝生

- 張芝法…切芝を張る方法

- 播種法…芝草の種をまく方法

- 植芝法…芝草のほふく茎などを植える方法

芝生を作る前に、まずは整地!

下地作りには、整地用トンボやレーキが大活躍

土の状態を見て、水はけが悪いようであればパーライトや腐葉土を加えるなど、土壌改良もしておきます。この状態では土はフカフカで、踏み込むとその部分だけ凹んでしまいます。土の上に板などを置いて軽く圧をかけておき(転圧)、表面を平らにならしておきましょう。このとき、芝地に水がたまるような場所ができないよう、水勾配(※)をつけておくと万全です。

整地後は、全体にしっかり散水をしておくと土が落ち着きます。散水でなくとも、しっかりした降雨があればOKです。

施工例:水はけが悪い場合は砂を入れるなど基礎をしっかりと

なお20~30cm掘り返しても粘土質の土で極端に水はけが悪い土地では、底に砕石を敷き詰めて排水性を良くしたり、場合によっては暗渠(※)が必要なこともあります。

※水勾配(みずこうばい)とは、水が流れるように付けた傾斜のこと。一般的に1/50(2%)程度の勾配をつける。

※暗渠(あんきょ)とは、地下に設ける水路のこと。

芝生の作り方1:張芝法

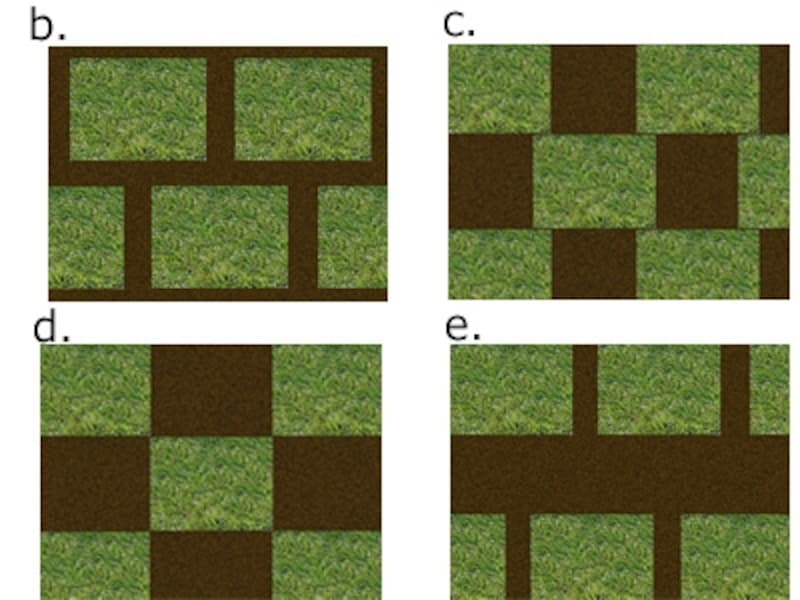

暖地型芝草のコウライシバ(コウシュンシバ)などは、栽培した芝を定形に切り取った「切芝」の形で流通していることが多く、整地した地面にこの切芝を敷いて芝生を形成する方法を「張芝法」といいます。張芝法は芝の並べ方により「ベタ張り(総芝)」、「目地張り」、「碁目張り」、「市松張り」、「筋張り」と呼ばれ、使用する芝の量はベタ張りを100%とすると、市松張りは50%になります。a.ベタ張り

施工地に隙間なく芝を張り付ける方法。芝生の形成は最も早いがコストがかかる。

b.目地張り

芝と芝の間に数センチほど目地をあけて芝を張る方法。目地には、目土を入れる。芝生の形成は比較的早い。

c.碁目張り

市松張りよりも芝の間を詰めて張る方法。

張芝法の芝の並べ方

切芝を市松模様に並べて張る方法。ベタ張りの半分量の芝生で済むが、芝生の形成には時間がかかる。

e.筋張り

切芝を筋状に並べて張る方法。主に傾斜地で、土の流出を抑えるのに用いられる。

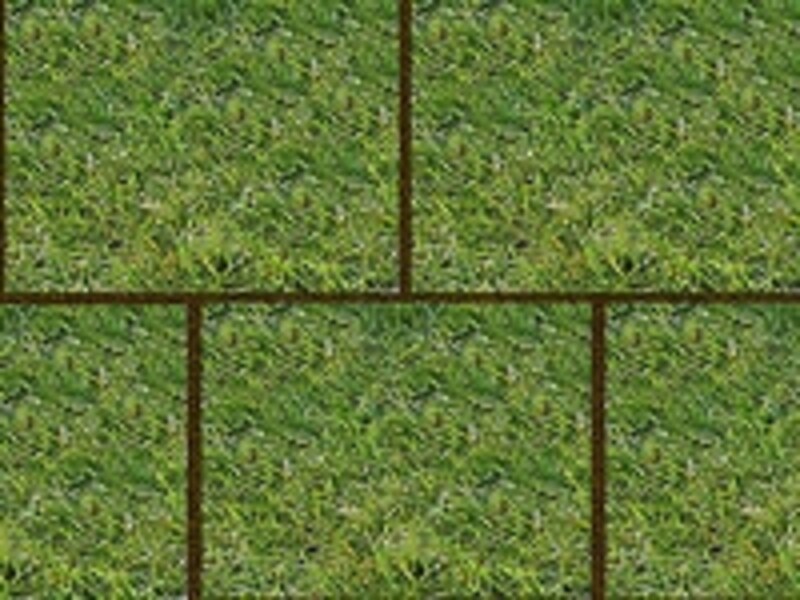

a.のベタ張りの場合も、目地が十文字にならないように

なおベタ張りや目地張りの場合、切芝の合わせ目が十文字になると目地にそって雨水が流れるので、目土が流出しやすくなります。切芝は目地が十文字にならないよう、交互に敷きましょう。また、傾斜地の場合は、敷いた芝がずれないように、目串(めぐし)と呼ばれる長さ20cmほどの竹串を刺して固定します。

芝生の作り方2:播種法

寒地型芝の種

芝草の種まきは、秋の9月頃か春3月下旬~5月頃が適期です。施工地は土作りを済ませて転圧後、平らにならしておき、そこに芝草の種をまんべんなく直まきにします。種まき後は、種が隠れる程度に薄く目土を均一にかけ、軽く転圧後に水やりをします。せっかくまいた種が飛び散らないよう、ジョウロのハス口や散水ホースのノズルは柔らかい水が出るものを使いましょう。

種まき後は、種が乾いてしまわないよう注意しながら水やりをします。約1週間~10日くらいで発芽が見られるので、このとき密度の薄いところには種を追い蒔きしておきます。

芝生の作り方3:植芝法(まき芝法)

ほふく茎を利用した植芝法は、露出面に雑草が生えやすい点も

植芝法の手順は、芝をまいた上に目土をかけて床土と密着するように転圧。水やりをして完了です。乾きやすいので、根付くまでは乾燥させないよう注意して水やりをしましょう。

これまでに挙げた以外にも、育苗された芝草のポット苗を植え付ける方法や、切芝よりも広い面を施工できるようカーペット状に育成した芝生を巻いたロール芝、敷くだけで種まきができる芝草の種をシート状にしたものなどもあります。

オーバーシーディングとトランジション

一年中グリーンを楽しみたいのなら……

オーバーシーディングについては、「芝生の種類」でもチラリと触れていますが、オーバーシーディングとトランジションは同じ場所で暖地型芝草と寒地型芝草を交代させて、一年中芝生の緑を楽しむ手法です。暖地型芝は冬の間、根は生きているものの葉は枯れ色になり、寒地型芝は夏枯れするという特性を利用したものになります。

ベースに暖地型芝を芝付けしておき、その上に秋に寒地型芝の種をまくのが「オーバーシーディング(ウィンター・オーバーシーディングとも)」といい、春に寒地型芝から暖地型芝に移行させることを「トランジション」といいます。

オーバーシーディングの種まき適期は、9月下旬~10月中旬頃になります。種まき前に、暖地型芝を1センチくらいまで低く刈り込みます。種が発芽しやすいよう、しっかりサッチ(芝の刈りクズ)を取り除いておきましょう。

芝の種を縦、横、斜めと、均一にまいていきます。芝の目土を入れ、種が地面、目土と接するよう、トンボや板などを使って軽く圧をかけておきます。種まき後は、発芽するまで乾かさないように水やりをします。大体、一週間~十日くらいで発芽します。発芽後は、一度5~10cm程度まで生育させ、以降は通常の刈り込みをします。

一方のトランジションは、5月頃が適期になります。寒地型芝は3月頃から施肥を控えて生育を抑え、5月頃に1cm程度まで低く刈り込みます。これにより暖地型芝の生育が促進され、逆に寒地型芝は衰退し枯れていきます。

オーバーシーディングのポイントとしては、ベースの芝がしっかりと根付いていることが前提となります。また使用する芝の種は、夏には消えるよう耐暑性の弱いものを選ぶことです。ペレニアルライグラスなどを用いることが多く、「オーバーシーディング用」となっている商品もあります。

早く芝生で一面の緑を楽しみたいのであれば、ロール芝や切芝のベタ張りが適しているでしょう。コスト最優先であれば、植芝で。コストを抑えつつも、早い芝面形成を望むのであれば、切芝の目地張りを。発芽の喜びと、日一日と緑が濃くなっていく様も楽しめるのは、播種法になります。そして、一年中緑を楽しむならオーバーシーディング。

施工地の状況をみながら、自分にはどの工法が合うのか、よく考えて芝付けを楽しみましょう!

【関連記事】