精進料理って何?

精進料理は、仏の教えで「殺生」を禁じていますので、動物性の魚や肉類、さらに五くん(にんにくやタマネギ、ニラなどのような香りのきついもの)を使わず、植物性の食品だけで作られています。平安時代には日本に伝わり、鎌倉時代から本格的に定着し、曹洞宗の開祖 道元によって宋の手法の野菜料理が始められたと伝わります。室町時代に徐々に日本料理としての形が整い、膳組が整ったようです(もうひとつのタイプとして、中国様式を色濃く残す「普茶料理」という精進料理の流れもあります)。室町から安土桃山時代は、茶道も禅の影響を大きく受けた時代で、精進料理が茶懐石や会席料理のルーツとなっています。

修行のための僧侶が、こんなご馳走を食べているのかと不思議に思いますが、あくまで修行僧は、ごはんに「一汁一菜」の質素なお献立です。こうした本膳形式は、格の高い僧侶かお客さまなどへのおもてなし料理として発展しています。

家庭でも活かせる精進料理のポイント

●お出汁は、かつおなどの動物性のものは使わず、昆布や、それから干ししいたけ等の乾物をうまく利用しています。しっかりとしただしの旨味が効いていると、動物性の食品がなくても、ものたりなさを感じません。

●おダシの旨味はしっかりしていますが、塩分は強くなく、素材の旨味を引き立てています。コレも「殺生しない」つまり、無駄なくいただく心に通じるそうです。またダイコンやニンジンの皮や、筍の姫皮なども、無駄なく使いきっています。

●ごま油やごま、松の実などの、植物性油脂をしっかり使うことで、旨味を加えるととても栄養的にも補っています。精進料理を食べる僧侶は長寿が多いと言いますが、特に近年セサミンなどで注目されるゴマや、ごま油、また大豆製品が多く使われていることが特徴的です。

●「山芋のくわ焼」は、山芋と豆腐をまとめ海苔をはりつけて焼き、甘辛いたれをまぶし、まるで「うなぎの蒲焼き風」。「飛龍頭」にも少し甘めのあんかけになり、甘辛いタレの味は、さっぱりとした酢の物や和え物が続く中で、しっかりとした味付けで満足・満腹感につながるように思います。

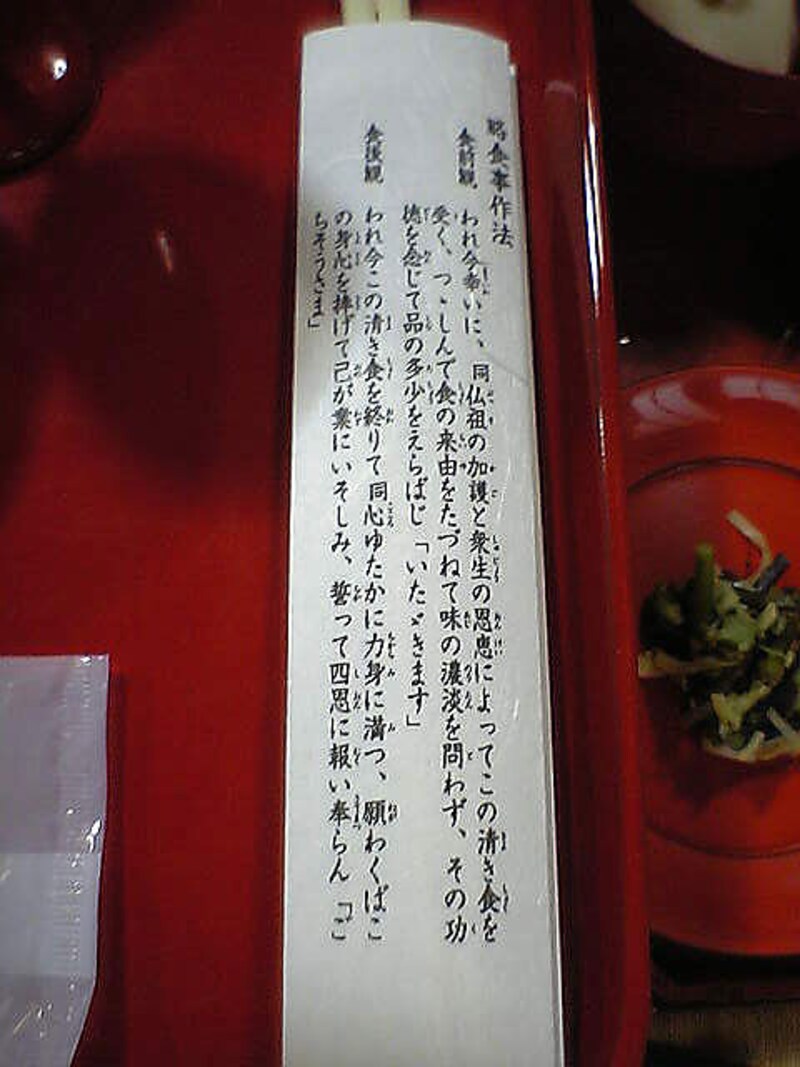

道元は、「典座教訓」「赴粥飯法」などの料理の心得や食作法の規範を示しています。「典座教訓」には、旬の素材を使う、鮮度を見極めるなどあるのですが、味は五味=酸、甘、鹹、辛、苦、五色、五法(調理法)を使う等も指示しており、これは薬膳にも通じることですが、幅広い食べ物を栄養のバランスもよいように食べるためのポイントとも言えると思います。

|