新しいNISAのつみたて投資枠、どれくらいお得?

2024年から新しいNISAが始まります。新しいNISAには年間投資枠120万円までの「つみたて投資枠」と、年間投資枠240万円までの「成長投資枠」があります。非課税保有限度額は簿価で1800万円までで、つみたて投資枠だけで1800万円分の非課税枠を埋めることもできます。

つみたて投資枠の有効性

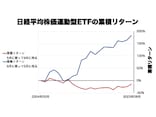

新しいNISAの「つみたて投資枠」で選べる主な投資先は、インデックス(=指数)に連動するインデックス投信と呼ばれる低コストな投資信託です。インデックス投信は「手数料が安くて、利回りが高い」投資信託として実績が豊富です。一方で手数料が高く、プロが上がりそうな株を目利きして「平均以上に儲けること」を目指して運用する投資信託のことを「アクティブファンド(もしくはアクティブ投信)」と言います。

2022年版のSPIVA U.S.スコアカードによると、アメリカ株の指数(S&P 500指数)の直近20年間のリターンは、アメリカ国内で運用されている株式ファンドの95%よりも優れていることが分かりました。

つまり、残り95%の手数料が高いアクティブ投資信託よりも、手数料が安い「指数連動型」のインデックス投資信託のほうが、利回りが高かったということです。

新しいNISAの「つみたて投資枠」では、所得税を低く抑えながら、このような実績が豊富な投資信託に投資することができます。節税できる分、普通につみたて投資するよりも、はるかに利益を出しやすいと期待できます。

つみたて投資枠、どれくらいお得?

たとえば、月々10万円ずつ、15年のあいだ積立投資をして、だいたい年率8%のリターンが得られるとします(資産評価額に対する配当収入が年率4%、資産評価額の年間上昇率が年率4%と仮定)。

金融所得に関する税制度は、今の税制度から大きく変わらない(配当課税約20%、キャピタルゲイン税約20%、今回は小数点以下を考慮せず)と仮定します。

成長投資枠を使っていない場合、新しいNISAのつみたて投資枠は15年で埋まります(成長投資枠も併用していれば、もっと早く投資可能枠が埋まります)。

月々10万円の貯金を15年間つづけると、積もり積もった投資額は1800万円になります。積立投資でつみたてNISAの投資枠を「限界いっぱい」まで使い切る計算です。

NISAを使った場合の配当収入は、使わなかった場合の配当収入と比べると2割くらい違います。なぜなら、NISAでは配当収入が丸ごと自分のものになるのに対して、NISA以外では税金がかかるからです。

配当リターンが資産評価額の4%とすると、配当リターンの差は年を追うごとに広がっていきます。15年後には年間20万円ほどの差になります。毎月「1万5000円」くらいの違いです。

また、一般論として、経済は年を追うごとに成長し、上場企業は増配する傾向があります。ですから、配当収入の差は、積立期間中も、積立期間を終えてからも、さらに広がっていく可能性が高いです。節税効果は、積立投資をつづけるあいだ、広がりつづけるでしょう。

積立投資をやめて、資産を売却するときにも、NISAによる節税効果が出てきます。

16年目に資産を売却することを考えてみましょう。資産を売る直前までは、NISAでも、NISA以外でも、資産評価額は同じ2500万円くらいです。

NISAではキャピタルゲイン税がかかりませんので、資産売却後も資産額は2500万円のままです、一方、NISA以外ではキャピタルゲイン税が20%ほどかかり、売却後の資産額は、2350万円くらいにまで目減りしてしまいます。

今の市場価格をみるかぎり、現実のつみたて投資やNISAの節税効果は、もうすこし小さいと考えられます。とはいえ、少なくともNISAの節税効果が「バカにできないくらい大きい」ことは、だいたいお分かりいただけたかと思います。

理想はNISAとiDeCoの合わせ技!

ちなみに、私は「NISAで多めに受け取った配当を、iDeCoでさらに積立投資する」のがよい気がします。iDeCoはNISAと違って原則60歳になるまで引き出すことができませんが、NISAと似た節税効果があります。積立資金を拠出するだけでも所得控除(所得税の繰り延べ)できますから、組み合わせて使うことで、税負担を抑える効果が期待できます。

節税は「やっているか」「やっていないか」で大きな差が出てきます。少なくとも私は、「この制度のおかげで、けっこう得できそうだなー」と期待しています。