失語症や戦争被害……大脳の機能局在論を明らかにした脳損傷患者たち

脳の中の小人・ホムンクルスとは

様々な症例観察を通して、脳のごく限られた場所で起きた脳梗塞と、それによって生じた特異な症状をむすびつけることによって、大脳新皮質のどこか何の役割をしているかが少しずつ明らかになっていったのです。

また、戦争によって頭部に銃弾を受けた方の症例も数多く報告されました。病気と違って、銃弾による損傷は限局されていたため、脳損傷部位と失われた機能の対応がつけやすかったのです。皮肉なことに、戦争が進むほど、脳機能局在に関する知見が増える結果となりました。

さらに、20世紀前半には統合失調症患者を中心にロボトミーによる治療が試みられ、前頭葉と高次精神機能の関係が論じられるようになりました。ロボトミーとは、大脳の神経回路を脳の他の部分から切り離す外科手術のことです。1935年にポルトガルの神経科医アントニオ・エガス・モニスが、精神病患者に認められる反復的な思考パターンを引き起こす原因になっていると思われる前頭葉の神経回路を断ち切ることを目的に行ったのが最初と言われています。ちなみに、その響きから「ロボット」を想像してしまう人が多いと思いますが、それは誤解です。ロボトミーの英字綴りは「lobotomy」で、大脳新皮質の前頭葉などの「葉」に相当する「lobe」に、「切断術」を意味する「-tomy」を組み合わせて造られた言葉です。倫理的な問題も指摘され、現代ではロボトミーは行われていません。

いずれにしても、戦争の犠牲者やロボトミーを受けた患者さんの記録が、脳科学の進歩に寄与したというのは、何とも複雑な心境になりますね。

脳損傷患者の研究は、今も続いています。しかし、障害をかかえた人が出てくるのを待っているだけでは、分かることに限界があります。そこで、さらに積極的に介入して研究する方法が考えられてきました。

「脳の限られた場所を刺激してみる」という新発想

ブローカによる運動性言語野の発見に興味をもったドイツのG・T・フリッチュとE・ヒッチッヒは、1870年にイヌの大脳新皮質をごく弱い電流で刺激するという実験を行い、その結果を「大脳の電気的興奮について (Ueber die elektrische Erregbarkeit des Grosshirns)」と題した論文で発表しました。この中には、以下のような重要な知見が報告されました。- 大脳新皮質の前の方を刺激したときに手足などの筋肉が動く。

- 運動に関わる部分を電気刺激すると、それと反対側の半身に筋収縮 が起こる。

- きわめて弱い電流で限局した刺激を与えたときは、限られた筋群だけに収縮が起こる。より強い電流で刺激して、より広い範囲の脳部位が興奮するようにしたときは、他の筋群や同側の筋群にも反応が表れる。

1)は手足などの筋肉を動かす運動の指令を出す「運動野」が前頭葉にあることを示し、2)は大脳新皮質から末梢への出力は左右交叉していることを示しています。脳梗塞で、左半身に運動麻痺が現れた場合は、右脳半球の運動野に梗塞部位があると推定されるというのは、多くの方がご存知かと思いますが、その基本となった観察を初めて行ったのが、フリッチュとヒッチッヒだったのです。3)の結果は、運動野の中でも場所ごとに機能の違いがあり、どの部分の神経が体のどこを支配しているかの対応関係が決まっているという発見であり、大脳の機能局在論をさらに支持することとなりました。

その後さらに、イギリスの神経学者D・フェリアは、イヌやサルを用いた刺激実験や破壊実験によって運動野の詳しい解析を行い、それらの報告を受けて大脳は場所ごとに機能が異なるという機能局在の考えが定着していきました。

脳そのものは痛みを感じない? 機能保存を可能にしたてんかんの手術法

同じような手法で、人間の大脳新皮質における機能局在をさらに明らかにしようと試みた人がいます。カナダの脳神経外科医であるワイルダー・G・ペンフィールドです。ペンフィールドは、アメリカ生まれですが、1928年に招聘されてカナダのモントリオールにあるマギル大学ロイヤル・ビクトリア病院に勤めることとなり、当時は先駆的だったてんかんの外科的治療に取り組みました。今の脳外科手術では、安全性を優先して、全身麻酔をかけて行うのが一般的ですが、ペンフィールドは、頭の切開部に局所麻酔をかけるだけで、開頭手術を行いました。脳そのものには痛みの受容器がないため、このような術式が可能だったのです。全身麻酔がかかっていませんから、患者さんには意識があります。そして、大脳新皮質の限られた場所に細い金属電極をあて、弱い電気を流して刺激すると、患者さんのいろいろな反応を見ることができ、それを確かめながら手術を進めることができたのです。

てんかんの外科的治療では、予想された脳の病巣が切除されますが、本当にその場所を取り除いていいのかはやってみないとわからないというのが実状でした。そのために、必要のない場所まで切除されたために、重い後遺症に悩まされる患者も少なくありませんでした。その問題を解決するために、ペンフィールドは、注目している脳の場所がいったいどういう機能に関わっているのかを手術中に確かめ、術後の患者の生活に支障が生じることがないように、できる限り機能を保存しながら、慎重に切除部位を決定しようとしたのでした。

この術式は、てんかんの外科的治療に進歩をもたらしただけではなく、脳機能局在の知見を増やすこととなりました。

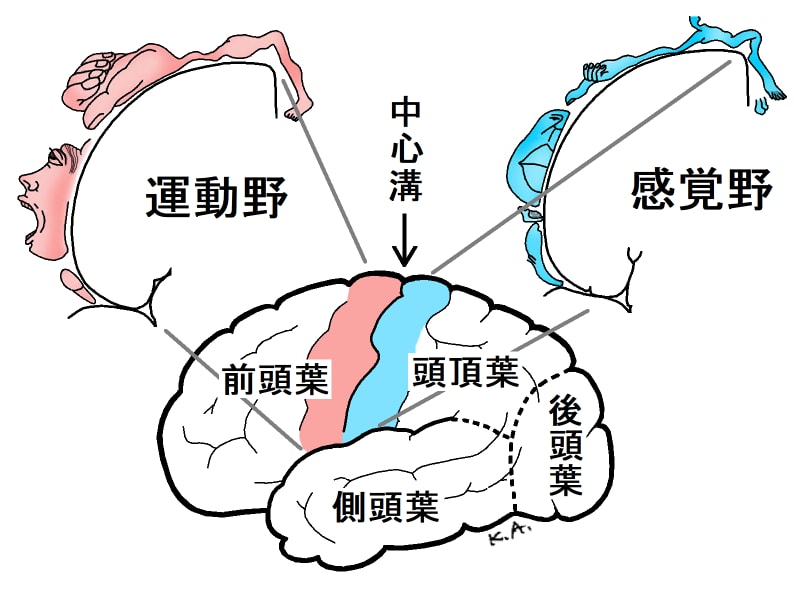

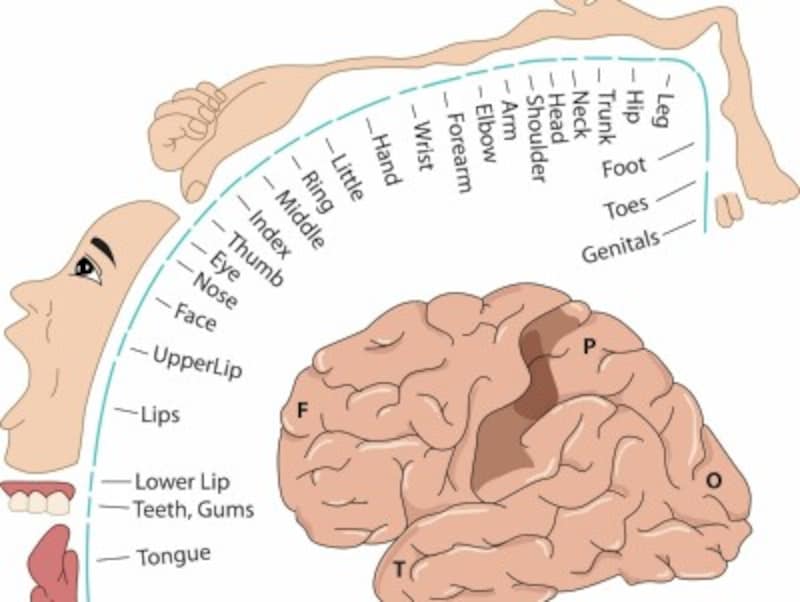

脳の中の小人・ホムンクルスとは……人間の脳のマッピングでできた小人

患者には意識があるので、刺激した脳の場所に応じて患者が何を感じたかをペンフィールドは聞き取ることができました。例えば、大脳新皮質の後方を刺激されたある患者はパッときらめく光が見えたと訴えました。大脳新皮質の外側部分を刺激された患者は賑やかな音が聞こえたと訴えました。様々な研究を重ねて、今では、視覚と聴覚を司る中枢は、それぞれ後頭葉と側頭葉にあることが判明していますが、まさにそれを示唆する観察が得られたのでした。また、ペンフィールドは、大脳新皮質の前頭葉と頭頂葉の境目となる「中心溝」の周辺に注目し、かなり克明な解析を行いました。中心溝のすぐ後方の部分を刺激したときには、皮膚に何かが触れたという「体性感覚」が引き起こされ、中心溝のすぐ前方の部分を刺激したときには、手足など体の各部分の筋肉の「運動」が引き起こされることが確かめられました。これらの領域はそれぞれ「体性感覚野」と「運動野」に相当していました。さらに、その中で、脳のどの場所と、体のどの場所が関係しているかを調べたところ、決まった対応関係があることが分かりました。そうして、ペンフィールドは、下に示したような地図を作ることに成功しました。

この図の元となるデータは、各領域を電気刺激したときに体のどこが反応(運動または感覚)したかを詳細に記録することによって得られたものですが、それを分かりやすく伝えるために、ペンフィールドは、対応する体の部分を脳の表面に並べて描いて見せたのです。まるで小人が頭の中に住んでいるように思えるという意味で、この図は「ホムンクルス(homunculus, 小人間像)」と呼ばれるようになり、一気にペンフィールドを有名にしました。

この地図は本当によく出来ています。脳領域の面積が、対応する体の部位ごとにかなり違うことがよくわかります。担当する脳領域が広いということは、それだけ「たくさんの神経細胞が関わっている」ということを意味します。

たとえば、運動野の多くが、顔と手を動かすために割り当てられていることがわかります。人とのコミュニケーションにおいて、会話するために口を動かしたり、感情を伝えるために顔の筋肉を動かすことはとても大切ですから、そのためにたくさんの神経細胞がその役割を分担しているのでしょう。私たち人間は、二足歩行を選ぶことで手を自由に扱えるように進化したと言われていますが、手とくに指を器用に動かせるのは、やはりそれを担当する神経細胞が多いからに違いありません。

体性感覚野にいる小人の顔は唇がすごく分厚くて奇妙に見えますが、これは唇の感覚を担当している領域が広い、つまりたくさんの神経細胞が唇からの感覚情報を受け取っており、そのために唇が敏感になっていることを表しています。指の中でもとくに人差し指が大きく描かれているのも、人差し指の感覚が敏感なことに関係しています。

小人に胴体がほとんどないのは、胴体を精密に動かしたり、敏感に感じる必要がないということですね。

ペンフィールドは脳科学の偉大なるパイオニア

ペンフィールドは、1934年にモントリオール神経学研究所を設立して、てんかんの外科的治療に貢献するとともに、その後も大脳新皮質の機能局在を明らかにする研究を精力的に行いました。たとえば、上述の運動野よりさらに前方の部分に「補足運動野」があることを見出しました。補足運動野は、損傷しても運動機能そのものが失われるわけではありませんが、運動の開始や、順序だてて行う作業、両手の協調運動などに支障が生じます。本を渡して「声に出して読みなさい」と指示されれば問題なく読むことができるので、しゃべれないわけではないのですが、「好きに話していいよ」と言われると自分で話し始めることができません。「カップ麺のふたを開けてお湯を注いで閉める」といったような複数の動きを順序だてて行うことが難しく、ふたを閉めたままお湯を注いでしまったりします。ペットボトルの蓋を開けるには、片方の手でしっかりボトルを握り、もう一方の手でキャップをひねることが必要ですが、両手を協調して動かすことができないので、ペットボトルの蓋を開けることが難しくなります。こうした補足運動野が発見されたことに伴い、単に「運動野」と呼ばれていた上述の領域は、区別するため「一次運動野」と呼ばれるようになりました。

記憶のしくみについても、ペンフィールドの研究は重要な知見をもたらしました。てんかん術中の患者の側頭葉の一部を電気刺激したときに、特定の視覚的なイメージがよみがえったのです。その場所は、視覚的な記憶が貯蔵されている場所か、記憶を思い出すきっかけを与える役割を果たしている可能性があります。記憶の仕組みについては、「脳の海馬の働き・機能…記憶や空間認知力に深く関係」で解説したように、大脳辺縁系の海馬が「記憶を作る」働きをしているものの、海馬からどこへその情報が送られて最終的に忘れない記憶として貯蔵されているかはまだ解明されていません。

ペンフィールドは1976年(享年85)に亡くなりましたが、その功績は、多くの研究者を刺激し、脳科学の進展に多大な影響を与え続けています。