平安時代・戦国時代・江戸時代の着物の流行色は今でも参考になる!

<目次>

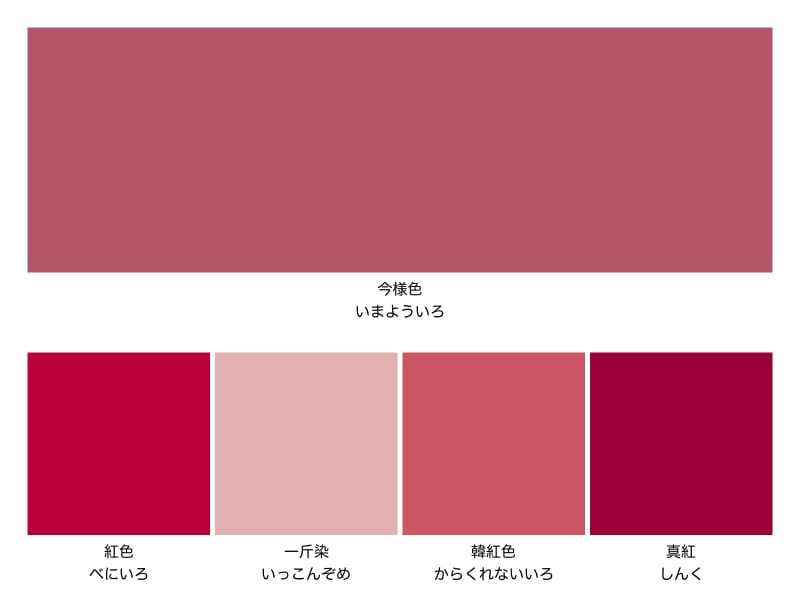

平安時代の流行色「今様色(いまよういろ)」

しかし、流行色は現代に始まったものではありません。例えば、今様色(いまよういろ)は、「当世風の色」「今流行りの色」の意であり、平安王朝に仕える高貴な女性たちに愛された色だといわれます。どのような色だったのかは、諸説ありますが、紅花で染めた濃い赤色とさしたのではないかと考えられています。 紅花は、エチオピアからエジプトあたりが原産国で、シルクロードの交流が盛んになるにつれて、アジアへと伝えられました。日本へ渡来したのは、5世紀から6世紀頃とされ、呉の国から伝わった染料という意味で、「呉藍(くれあい)」と呼ばれたものが、「紅(くれない)」に転化しました。その後、中国の唐の文化が強い影響をもつようになった奈良から平安時代にかけて、唐紅・韓紅(からくれない)と記されるようになりました。紅花は、アザミに似た黄赤色の花をつけます。摘み取った花びらを水の中で揉み、黄色の色素を洗い流し、赤色色素を抽出します。平安時代、紅花で染める紅色や紫草の根で染める紫色は、非常に高価だったため、高位の官人にのみ着用が許された「禁色(きんじき)」とされました。

一般の人々に許された紅染めは、二反の絹布を染めるのに、わずか一斤(600グラム)の紅花を使う淡い紅色で、一斤染(いっこんぞめ)、聴色(ゆるしいろ)と呼ばれました。

紅花染めのバリエーションが示すように、少ない染料で染めると淡い色になり、染料を大量に使うと濃い色が得られます。染め色の濃淡に加えて、絹織物をかさねることによって生まれる配色を、当時の人々は楽しんでいたようです。

「紅(べに)」と呼ぶようになったのは、近世になってから。江戸時代にも紅花染が禁制となったことがあり、蘇芳や茜を使って赤色を染めたことから、真の紅色と意味する色名として、真紅(しんく)が使われるようになりました。

源氏物語に登場する「今様色」

平安時代の高貴な人々は、衿や袖口にあらわれる配色、仄かに透けて見える裏地の色など、絹織物を重ねて着用することによって生まれる視覚効果を楽しみ、競いました。『源氏物語』の名場面のひとつ「歳暮の衣配り(きぬくばり)」には、太政大臣となった光源氏(35歳)が、その年の暮れに、妻や娘たちが新年に装う晴れ着(絹織物)を選ぶ様子が描かれています。

『源氏物語』「玉鬘(たまかずら)」の巻の衣配りの場面から、光源氏が選んだ晴れ着の配色。紫の上には、葡萄染と今様色を、空蝉には、青鈍に聴色と梔子を添え、明石の姫君には、桜の細長(白生絹と赤花)と掻練を贈りました。

光源氏が最も寵愛した紫の上に贈った今様色は、一斤染のような淡い紅色ではなく、紅花でくり返し染めた輝くような赤色だったと考えられます。葡萄染とは、山葡萄の実が熟した色。近世になると、同じ音で色も近い海老色が登場したため、混同されるようになりました。紅梅のいと紋浮きたる葡萄染(えびぞめ)の御小袿(おんこうちき)、今様(いまよう)色のいとすぐれたる

空蝉(30代)には、次のような衣装を選びます。

空蝉は、立ち居振舞いや趣味のよさに光源氏が思いを寄せた女性ですが、既に出家し、尼になっています。鈍色とは濃い灰色のことで、平安時代には喪服に使われました。尼僧などが用いた青鈍は、鈍色をかける前にあらかじめ藍で染め、その下色の青や緑を感じさせる色です。青鈍(あおにび)の織物、いと心ばせあるをみつけたまうて、御料(れう)にある梔子(くちなし)の御衣(ぞ)、聴(ゆるし)色なるを添えまたひて

光源氏は、青鈍に添えて、自分自身のために用意していた梔子と聴色も贈ります。梔子(支子)は、支子の実の熟した黄赤のような色。支子の実の黄色と、茜の赤を合わせたのではないかと考えられています。

7歳の娘、明石の姫君に贈った晴れ着は、次のとおり。

透ける生絹(すずし)の下に、紅花で染めた赤を着ると、あたかも桜の花のような淡い紅色に見えます。掻練とは、やや淡い紅色をさします。桜の細長に、つややかなる掻練(かいねり)取り添えて

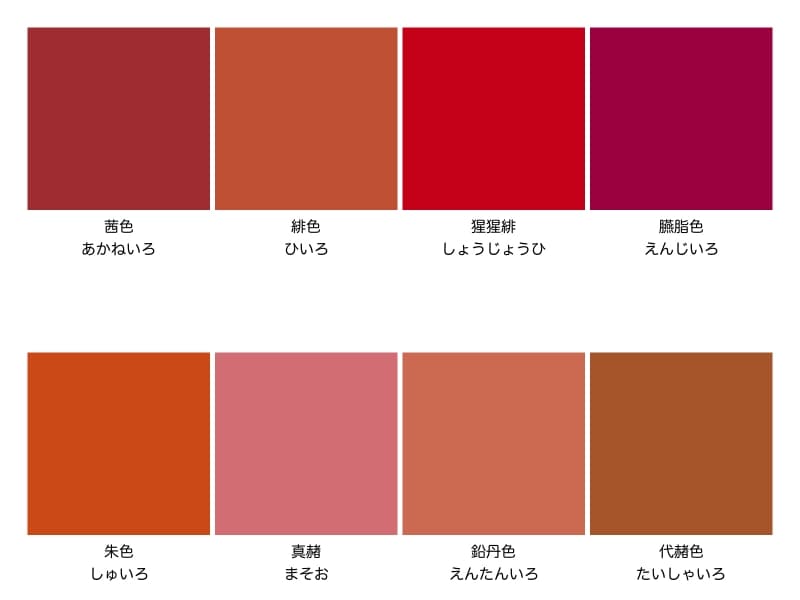

戦国時代に流行した強さを誇示する武将の「赤」色

『真田丸』(2016年)、『おんな城主 直虎』(2017年)というように、赤備えで知られる戦国武将を題材とするNHKの大河ドラマが人気を博しています。赤備えとは、戦国時代の軍団編成における色備えの一種で、赤以外に、黒備えや黄備えなどがありました。鉄砲戦により合戦規模が拡大するにつれて、機能性や生産性に優れた兵装が考案され、戦場での識別性を高めるために、武具の色彩を整えるようになりました。武具の色彩は、旗指物など染め物(染料)と甲冑など塗り物(顔料)に大別されます。当時、赤の顔料は高価であったことから、赤備えは、有力大名の精鋭部隊に与えられることが多く、赤備え=精鋭部隊というイメージが定着していきました。

また、戦国大名たちが着用した陣羽織には、原色・異色の強烈な対比が多く、平安貴族とは異なる色彩感覚が育まれたことがうかがえます。 茜色(あかねいろ)は、アカネ(東洋茜)の根から得られる染料で染めた濃い赤をさします。わずかに黄がかるのが特徴で、茜染のもっとも鮮やかな強い君の赤を、緋色(ひいろ)、火色(ひいろ)、緋(あけ)といいます。

茜染の技法は手間がかかるうえに、色が濁りやすいため、中世以降は紅花か蘇芳(すおう)の赤に、梔子の黄色を合わせたともいわれます。

猩猩緋(しょうじょうひ)は、鮮やかな黄みがかった朱色のこと。緋の文字が入っていますが、茜染ではなく、ケルメスやコチニールと呼ばれる臙脂虫から抽出される染料や顔料の赤をさします。猩猩は、猿に似た中国の伝説上の動物で、その血はもっとも赤いとされています。戦国大名たちは、南蛮人や紅毛人の来航によってもたらされた、鮮烈な赤色の羊毛の羅紗(らしゃ)や天鵞絨(びろうど)といった染織物を陣羽織に仕立て、斬新な意匠を競いました。

臙脂色(えんじいろ)は、現在は、青みがかった濃い赤をさします。しかし、平安時代までは、紅花に由来する赤であったのが、中世以降、貝殻虫から得られるラック染料で染めた赤を臙脂色と呼ぶようになったのではないかと考えられています。

朱色はわずかに黄みがかった鮮烈な赤のこと。古代では、酸化鉄を主成分とする弁柄(べんがら)や代赭色(たいしゃいろ)、酸化鉛を主成分とする鉛丹色(えんたんいろ)も朱と呼ばれることがありました。

狭義には、硫化水銀を主成分とする顔料の色をさします。人造の朱を銀朱(ぎんしゅ)、天然の朱を真赭(まそお)、真朱(しんしゅ)と呼び、特に、中国湖南省辰州で産出される辰砂(しんしゃ・しんさ)は有名でした。

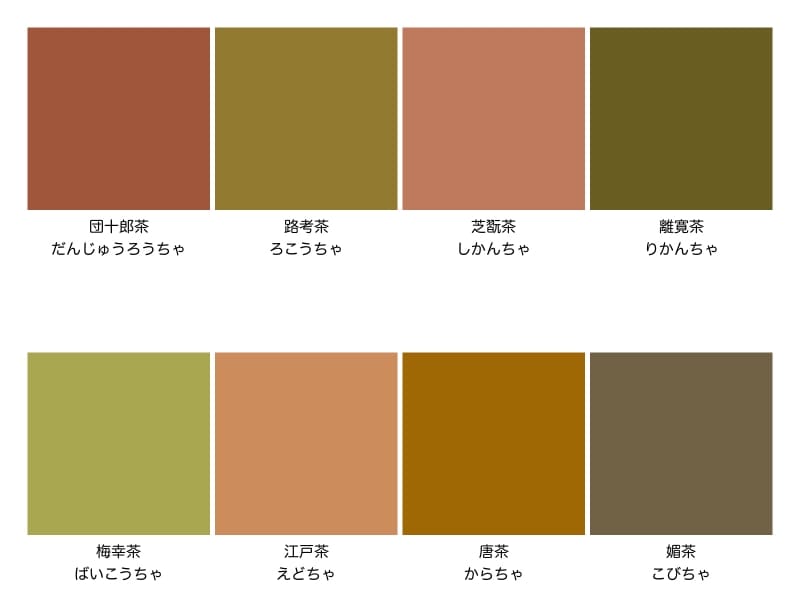

江戸時代の流行色「四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねず)」

江戸時代になると、紺屋(染物屋)や呉服屋が仕掛けた流行色が表われます。江戸中期の元禄以降文化文政にかけて、幕府は華美な衣服を規制する奢侈禁止令(しゃしきんしれい)を発布しました。紅、紫、金糸銀糸などの華やかな衣裳が禁じられましたが、富める町人たちはそれをやむなく受け入れ、茶や鼠の地味な色合いの縞や格子、小紋染など、地味なものを着るようになりました。そのため、実にさまざまな茶色や鼠色が流行し、四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねず)と呼ばれました。平安時代に茶色はなかった!?

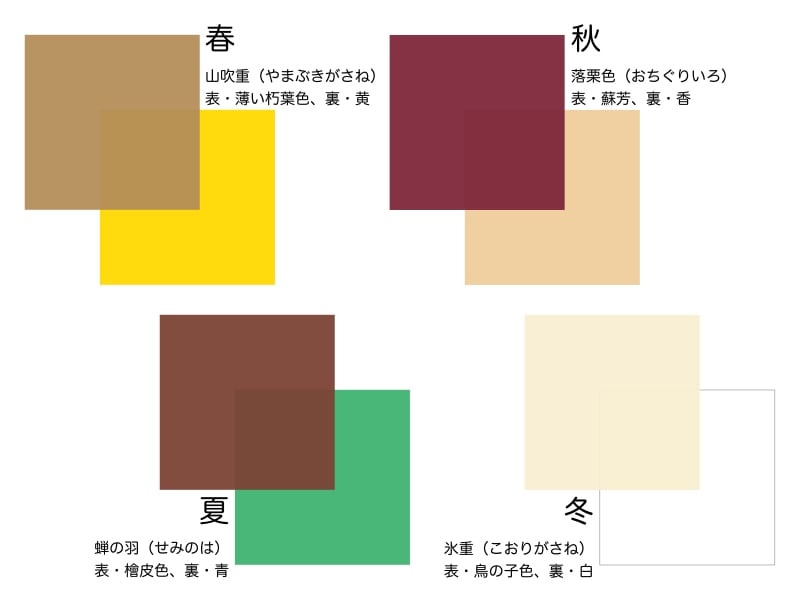

茶染は古くからありましたが、茶色という色名が登場したのは桃山時代以降です。茶系の古い色名には、朽葉色(くちばいろ)、檜皮色(ひわだいろ)、香色(こういろ)、鳥の子色(とりのこいろ)などがあります。朽葉色とは、樹木の枯れた葉や落ち葉の茶色のこと。赤朽葉、黄朽葉といったバリエーションがあります。山吹重は、4~5月頃、新枝の先に咲く山吹の花の色を表わした色目です。

檜皮色は、ヒノキやスギ、サワラなどの樹皮で染めた色のこと。平安時代の青は、緑をさします。蝉の羽は、昆虫の名前をつけた珍しい色目です。

蘇芳(すおう)は、インド南部やマレー半島などに生育するマメ科の樹木の芯にから得られる染料で染めた、やや青みのある赤色のこと。正倉院には薬物として保存され、蘇芳で染めた和紙や木箱も収蔵されています。蘇芳で染めた色は褪せやすく、茶色に変色します。蘇芳を鉄で媒染すると紫色になることから、似紫(にせむらさき)と呼ばれ、江戸時代に流行しました。

香色の由来には諸説ありますが、丁子や肉桂、伽羅などの香木で染めたものの総称で、薄香・淡香(うすこう)、焦香(こがれこう)、赤香(せきこう)などのバリエーションがあります。落栗色は、熟して樹から落ちた艶やかな栗の赤褐色を表わした色目です。

鳥の子色は、卵の殻の色のこと。氷重は、氷の張った様子を表わした色目です。

江戸時代の茶色のバリエーション

四十八茶は、団十郎茶、路考茶、芝翫茶、離寛茶、梅幸茶など、当時人気の歌舞伎役者に由来する役者色が多く含まれています。江戸茶は、新しい趣好の茶であることを強調したもの。唐茶は、唐国伝来の意味で、新しいことを意味します。媚茶は、昆布の色に近い茶色として登場した昆布茶が転訛したものと言われています。喪の色から、粋で洒落た鼠色へ

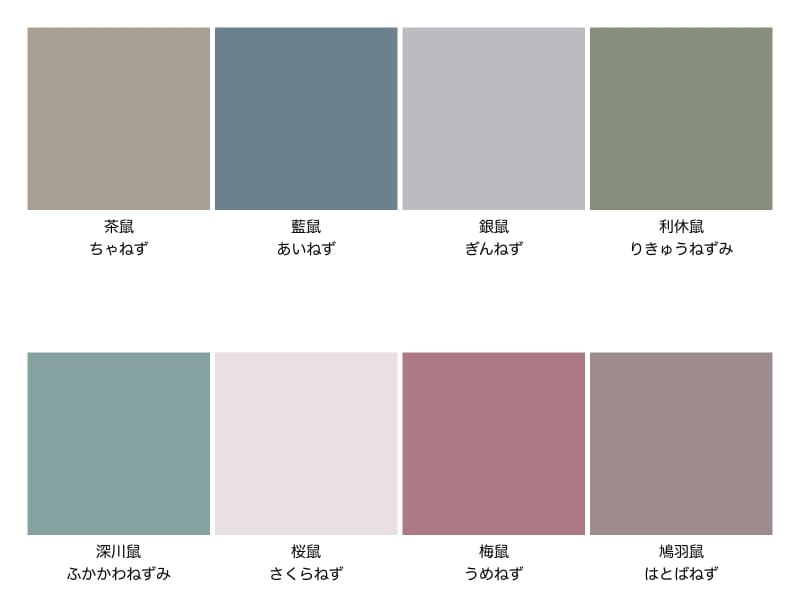

源氏物語に登場する「今様色」の項で、ご紹介したように、平安時代は喪服に鈍色や青鈍が用いられました。喪のイメージを刷新するかのように、鈍色は、灰色や鼠色と呼ばれるようになりました。火事を嫌った江戸の人々は、灰色よりも鼠色を好みました。色見本が示すように、鼠色の濃淡だけでなく、灰色がかったくすんだ色には鼠がつけられています。茶鼠は茶色を帯びた鼠色のこと。藍色を帯びた鼠色を藍鼠といい、青鼠、紺鼠といったバリーエションがあります。銀色を帯びた明るい鼠色は銀鼠、錫色(すずいろ)とも呼ばれます。千利休の名を借りた利休鼠、川の色から深川鼠と呼ばれるようになった緑みの鼠色、灰色がかった桜色は桜鼠とも灰桜ともいいます。紅梅の花のような赤みを帯びた灰色を梅鼠、鳩の羽根のようなくすんだ青紫を鳩羽鼠と呼びました。

微妙な色合いと多様な色名が示すように、粋や通を大切にした江戸の人々の感性がうかがえます。とはいえ、裏優り(うらまさり)と呼ばれるように、女性は鮮やかな紅絹(もみ)を裏地にしたり、男性は羽織の裏に描絵をほどこしたり、入手困難なインド、ヨーロッパの裂を使うなど、見えないところに華麗な色や意匠を凝らしていました。

今回は、紅染めの「今様色」を端緒に、平安時代から江戸時代の流行色の一部をご紹介しました。また機会があれば、藍染めの色、明治大正昭和の流行色、ヨーロッパの伝統色・流行色などもご紹介したいと思います。

【参考文献】

- 『日本の色・世界の色』

【関連記事】