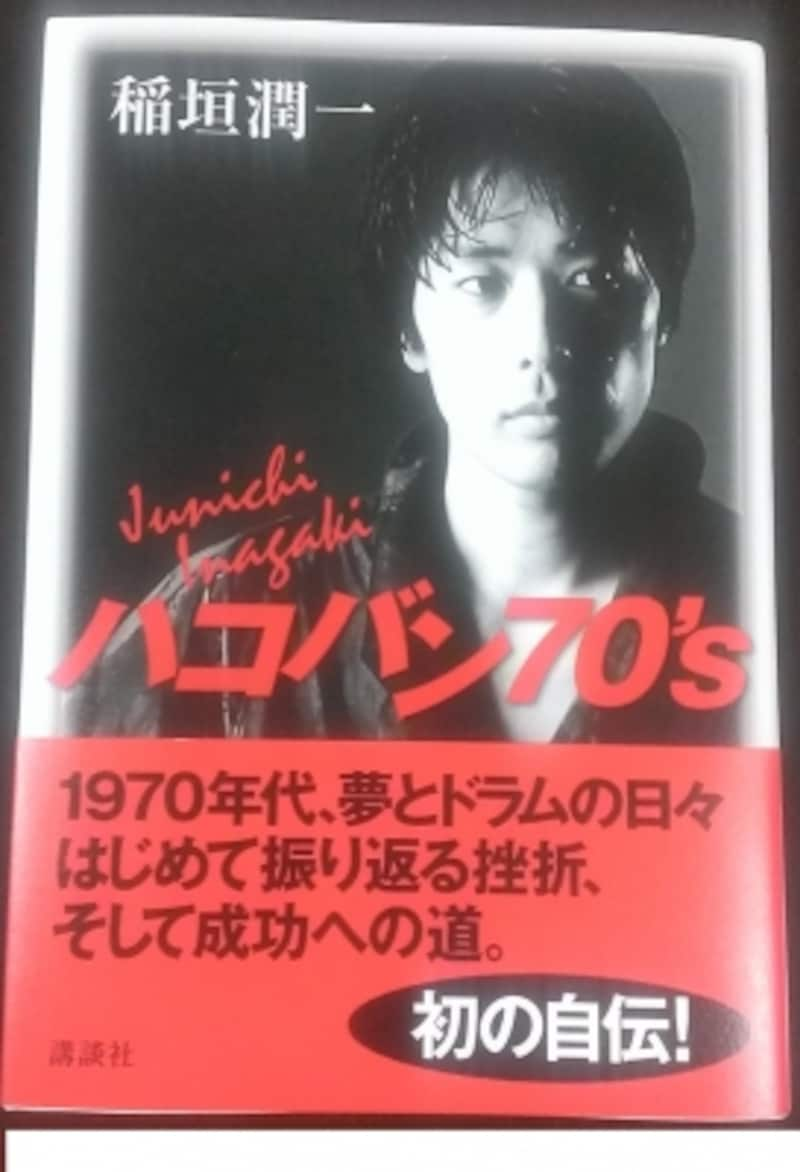

『ハコバン70'S』

2013年10月末に稲垣潤一の自伝小説『ハコバン70'S』が発売された。

ハコバン70'S

みなさんは稲垣潤一にどんなイメージを持っているだろうか。

『クリスマスキャロルの頃には』『ドラマティック・レイン』など都会的なイメージのポップス歌手、なぜかたまにドラムを叩きながら歌う人……よほど詳しい人以外はそんなくらいの認識だろう。僕自身、彼のことを体制的なレコード歌手のように思っていた。この本を読むまでは。

『ハコバンとは』

『ハコバン70'S』には稲垣潤一が中学でドラムをはじめ、1982年に28歳でデビューするまでのバンド時代のエピソードがぎっしりと詰め込まれている。バンドと言ってもメジャーデビューを夢見てライブハウスを巡ったりインディーズレーベルからオリジナル曲をリリースする類のものではない。『ハコバン』、つまりディスコや水商売の店と契約して、お客相手に洋楽ダンスナンバー、歌謡曲などのコピーを披露する営業バンドのことだ。

1980年頃まではバンドと言えばハコバンを指すことが一般的だった。

メジャー志向の有無に関わらず、ジャズもロカビリーもGSも、ミュージシャンはハコバンのメンバーとしてそのキャリアをスタートした。

店によって音楽性の制約はあったものの、バイトや別の仕事をしなくてもそれだけで生活することができた。今よりもはるかにバンドや音楽に商業的な価値のある時代だったのだ。

リアルに描かれる70年代のバンド風景

稲垣潤一は地元、仙台でビートルズ、サム&デイブ、スティービー・ワンダーなど、ベタなダンスナンバー、BGMになる音楽をお客に提供するハコバンのミュージシャンだった。『ハコバン70'S』は一応“小説”ということで、一部の固有名詞を変更しているらしいが、僕個人の印象ではいたって率直に、あるがままに当時の暮らしぶりや想い、バンドマンの環境、音楽の変遷が描かれているように感じられた。

世間からのうしろ指、音楽で食ってるというプライド、クスリや酒に溺れる仲間、オリジナルバンドへの憧れ、『岩渕まこと』『八木山合奏団』など同輩のメジャーデビュー、カラオケやレコード専門ディスコの流行によるハコバン業界の斜陽化など、体験した者ならではの描写は実に生々しい。

けっして文学的な技巧がほどこされているわけではない。しかし読み進めていくうちに、いつしか登場人物の中に自分も参加してしまっていることに気が付いた。よくあるロッカーの格好つけた自伝などとは根本的に異なり、音楽好きの僕にとっては素直に楽しめ、読みごたえのある作品だった。

苦悩ゆえの暗い輝き

僕もハコバンを経験した先輩たちからいろいろと聞かされてきたが、食えていたとは言っても当時のバンドマンはけっしてハッピーな環境に置かれてたわけではないようである。

“ヒモ”に代表されるような金銭や男女関係のもつれ、病気、薬物、犯罪……刹那的な楽しさはあっただろうが、むしろ根底には、不安定な職業、マイノリティーゆえの苦悩が蔓延していたのではないかと想像させられる。

ジャズやブルースはもちろん、日本の演歌、歌謡曲でも根底に流れているテーマは人間の苦悩。当時のバンドマンは、その生活を通して自然と、音楽表現に必要な苦悩を理解し、身につけていったのだ。

ハコバンの衰退とバンド文化の変質

稲垣潤一がデビューした1982年以降、 音楽ジャンルや趣味の多様化、経済的な問題などさまざまな要因が重なり、ハコバン業界は衰退の一途。ハコバンだけでなく全般的にお金回りが悪くなった現代の音楽界では、一握り以外はほとんどが“アマチュア”で、メジャー経験者、プロであっても音楽以外の仕事と兼業している人が増えている。

ライブハウスやクラブもお金を使ってくれるお客が激減し、かわりに大量のアマチュアプレイヤーを有料で受け入れることでどうにか体裁を保っているのが現状だ。

気軽な音楽の時代に

食えない業界になってしまったかわりに、今の若者は非常に気軽に音楽をすることができる。形態を問わなければ企業に就職しても、結婚しても音楽を続けることは容易だ。納得のいく仕事で稼いで、家族を大事にして、音楽も趣味の範囲で楽しめればハッピーこの上ないだろう。いいことだと思う。しかし、一か八か人生を音楽にささげたかつてのミュージシャンのような苦悩や気迫はそこに存在し得ない。楽しく、気軽にしか音楽をやってこなかった人に演歌や歌謡曲、ジャズ、ブルースのような音楽が表現できると思わない。

僕が最近のヒットポップスを聴く気がしないのはそこらへんなのかな。

『ハコバン70'S』を読み終わってからしばらくそんなことを考えていた。