文章:辻 雅之(All About「よくわかる政治」旧ガイド)

[追記/2008.09.03]

本記事は2008年8月31日に弊社確認作業が行われないままに掲載されたため、9月1日に記事を非掲載にいたしました。弊社確認作業を終了し一部修正が完了いたしましたので、9月3日より再掲載しております。

All About 編集部

[記事掲載日/2008.8.31]

日本第3の政党であり自公連立政権を8年以上続けてきた公明党。そしてそれを支える創価学会。決してタブーではないはずなのに、この両者の歴史を語った本やサイトは少数。しかし有権者ならしっておくべき、必要最小限の知識をまとめてみました。

1ページ目 【創価学会の成立と発展】

2ページ目 【公明党の結党と田中派への接近】

3ページ目 【自公連立への道と創価学会】

創価学会の成立と弾圧

|

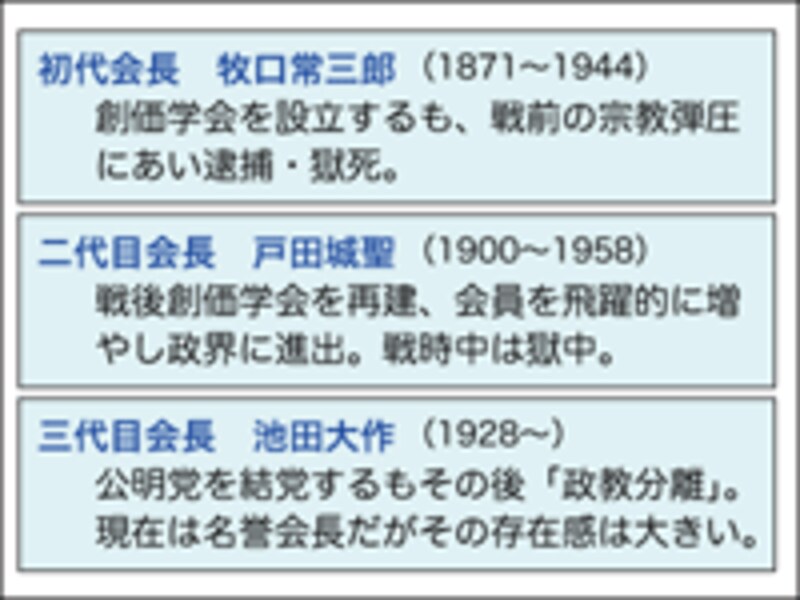

| 創価学会の「三大会長」。 |

しかし牧口はその後、日蓮正宗(しょうしゅう)と出会い感化され、その後次第に組織の宗教化をすすめていきます(後述しますが、現在は日蓮正宗と創価学会の関係はありません)。

そして牧口は「創価学会」の初代会長として、宗教団体としての創価学会の活動をはじめるわけですが、戦時中はこうした新興宗教などは徹底的に弾圧された時期で、創価学会もその例外ではありませんでした。

戦時中の宗教弾圧は単に天皇制に背くものだけが対象ではありませんでした。むしろ天皇制原理主義のような宗教も危険視されていました。宗教ではありませんが、やはり日蓮宗信者で、極端な天皇主義(天皇の他は万人平等)などを唱えた北一輝は、「2・26事件」の精神的指導者として処刑されてしまうわけです。

いずれにせよ、政治の実権を握り社会をすみずみまで統制しようとする軍部にとって「新興宗教」は邪魔な存在以外の何者でもなく、強力な弾圧対象となったのでした。

このような世情のなか1943年に牧口ら学会幹部は逮捕・起訴され、牧口は翌年に獄死します。この弾圧が、結果的に[軍国主義反対→平和主義]という創価学会の主張を作ったと言っていいでしょう。このことは、今の創価学会・公明党を知るうえでも重要なことです(新テロ対策特措法再可決に消極的なところなど)。

創価学会の発展

|

| 創価学会発展の背景とは。 |

戸田は敗戦後、学会組織の再建に努め1951年に2代会長に就任します。そのとき彼が呼び掛けたのが、「折伏(しゃくぶく)大行進」でした。

折伏とはもともと仏教の布教活動で、相手に迎合することなく対話を通じて仏法を伝えることをいいます。戸田は、当時3000人だった学会を大きくするため、「75万世帯折伏」を実行するよう呼び掛けます。

とほうもないように見えた計画でしたが、戸田が1958年に死去したときにはすでに75万世帯が学会に入っていました。東京五輪の年には公称500万世帯です。

強引で悪評もたった(その後、学会自身も公的に反省することになる)「折伏」の姿勢が、学会拡大の1つの要因ではあるでしょう。しかしもう1つの要因は、高度成長につれて起こった日本の人口構造の転換に求めることができます。

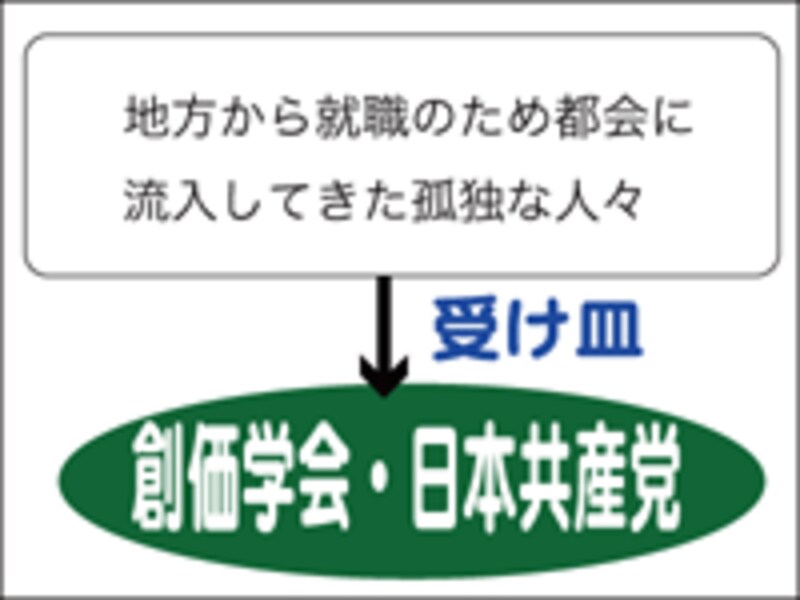

農村から若者たちが働くためにやってきて、都市が一気に過密化していったのが高度成長時代の、特に前半期の人口構造変化の特徴です。もっとも現代のように大学に入るために上京してくる若者たちと違って、就職のために上京してきた彼らには大学のような受け皿になるコミュニティがありません。

そんな彼らの孤独の中に入っていったのが創価学会と、もう1つは共産党でした。この両者が今でも都市を中心にした基盤を持っているのはこういった側面からも理解できます。いずれにせよ、こうして学会はそういった人々の「都市砂漠のなかのオアシス」となり、都会に流入していった人々をしっかり取り込んでいったのでした。

学会の国政進出はじまる

こうして創価学会に多数の会員が集まると、会長の戸田はまず1955年の統一地方選挙に候補を擁立、選挙活動を始めます。これで一定の成果をあげると、翌年の参院選にも参戦、学会推薦議員を3名当選させます。59年の参院選では当選は倍の6名へと急進しました。これが後の公明党になるわけですが、なぜ戸田は政治に活動の場をもとめたのでしょうか。1つの背景として、日蓮宗の開祖日蓮もまた、政治に対する主張をしていった、そういう歴史的なものがあるでしょう。しかし、いくつもある日蓮宗諸団体のなかで、政党をつくって政治に本格的に参入したのは創価学会だけです。