文章: 佐久間 啓輔(All About「ジャズ」旧ガイド)

|

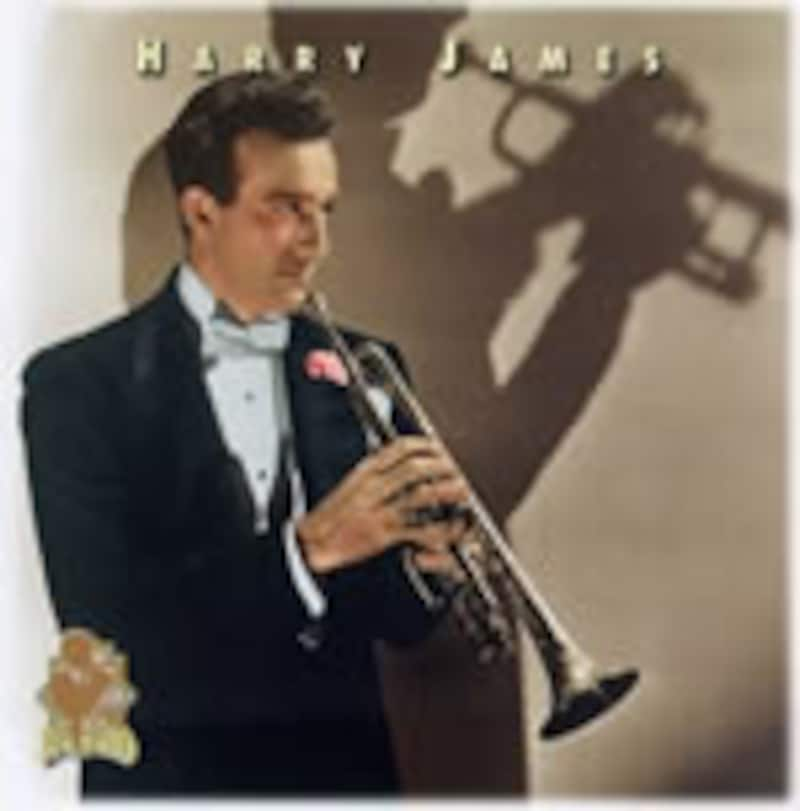

トランペッター、ハリー・ジェイムスの音楽はゴージャス極まりない。しかし、華々しいショウをプロデュースするその裏には様々な波乱に満ちた人生が…といったエピソードもなく、完全にゴージャスに生き抜いた男である。ドラマチックに展開するその計算されつくしたステージ、完璧なテクニック、そんなハリー・ジェイムスの魅力にせまってみたい。

※ジャケット写真がAmazon.comにリンクしています。

![]() ハリー・ジェイムスの楽団(今回は、「バンド」という言葉を「楽団」に置き換えたい)

に在籍していたドラマー、バディ・リッチの当時のギャラは、バンドマンとしての水準をはるかに越えるものであり、ギネスブックにも記録されていたという伝説がある。ドラマーに関しては特別なこだわりがあったとは言え、まさにハリー・ジェイムスといったエピソードである。 ハリー・ジェイムスの楽団(今回は、「バンド」という言葉を「楽団」に置き換えたい)

に在籍していたドラマー、バディ・リッチの当時のギャラは、バンドマンとしての水準をはるかに越えるものであり、ギネスブックにも記録されていたという伝説がある。ドラマーに関しては特別なこだわりがあったとは言え、まさにハリー・ジェイムスといったエピソードである。

ハリー・ジェイムスの楽器のコントロールはまさに天才的。一瞬首をちょこんと動かしたかと思うと、そこから出てくる音はレーザー光線を連想させる。クラシックの教育を受けたと思われるその歌いまわしと、ジャズ特有の発音でスーパープレイを連発する。若い頃の映像を観て退いた方もあるかと思うが、後期の映像を観ていただきたい。見事な身のこなしでトランペットをコントロールする職人技を目の当たりにすることができる。

ビバップ以降のモダンジャズのファンにとってハリー・ジェイムスの音楽には物足りなさを感じられるかもしれない。そこに「ハプニング」が存在しないからである。全てが計算されている。しかしその計算には間違いがなく、ジャズエンターテイナーの頂点として常に聴衆を魅了し続けてきたのであった。

ジャズトランペッターとして、興行的には恐らく最も成功したこのハリー・ジェイムスの父はサーカスでトランペットを演奏していたという。1916年ジョージア州アルバニー生まれ。少年期に見た父の姿を追いかけて、ついには1937年スウィングの王様ベニー・グッドマンの楽団に参加する。名曲「シング・シング・シング」のあの驚異的なトランペットソロはもちろんハリー・ジェイムス。あの譜面を演奏することになって泣いた方も少なくはないであろう。

![]() ベニー・グッドマン楽団ではビブラフォンのライオネル・ハンプトン、ドラムのジーン・クル―パ、ピアニストのテディ・ウィルソンらと共に一気にスターダムへとのし上がる。1938年にはカーネギー・ホールでのコンサートに参加。このコンサートは、クラシックの聖域であったカーネギー・ホールでの始めてのジャズ・コンサートで、歴史に残るものとなった。日本でいえば武道館で始めてコンサートを行ったドリフターズにたとえることができる(?!)。 ベニー・グッドマン楽団ではビブラフォンのライオネル・ハンプトン、ドラムのジーン・クル―パ、ピアニストのテディ・ウィルソンらと共に一気にスターダムへとのし上がる。1938年にはカーネギー・ホールでのコンサートに参加。このコンサートは、クラシックの聖域であったカーネギー・ホールでの始めてのジャズ・コンサートで、歴史に残るものとなった。日本でいえば武道館で始めてコンサートを行ったドリフターズにたとえることができる(?!)。

![]() カーネギー・ホールのコンサートの翌年、自分の楽団結成のためグッドマン楽団を後にする。そしてミスター・ヴォイス、フランク・シナトラが入団。いきなり『オール・オア・ナッシング・アット・オール」が大ヒット!しかしさすがのハリー・ジェイムスも暴れん坊シナトラにはもてあますものがあったようで、シナトラはあっというまに楽団をとびだしてしまう。 カーネギー・ホールのコンサートの翌年、自分の楽団結成のためグッドマン楽団を後にする。そしてミスター・ヴォイス、フランク・シナトラが入団。いきなり『オール・オア・ナッシング・アット・オール」が大ヒット!しかしさすがのハリー・ジェイムスも暴れん坊シナトラにはもてあますものがあったようで、シナトラはあっというまに楽団をとびだしてしまう。

1940年代に入るとジャズ界にビバップの旋風が巻き起こる。アドリブ中心のビバップは、ジャズを踊れる音楽から聴く音楽へと変え、大衆音楽としてのジャズの存在を脅かしていくこととなった。またビッグバンドとしての主流も、デューク・エリントンやカウント・ベイシーのようなアーシーでダイナミックな楽団に人気を奪われ、生粋のスウィングは過去の音楽となってゆく。

ハリー・ジェイムスは1983年ネバタ州ラスベガスで帰らぬ人となる。ショウビジネス界で華々しくジャズを演奏し続けた男は、エンターテインメントの頂点ラスベガスで最期をむかえるのであった。

アマチュアジャズミュージシャンに、シンプルなメロディーをシンプルに歌い上げることが出来なくなっている現象が見うけられる。ビバップフレーズは演奏できても、メロディをそのまま演奏することが出来ないのである。ビバップとは違ったジャズのかっこよさや美しさも是非聴いていっていただきたい。

関連リンク:スウィング時代のミュージシャン

|

|