問題は今も尾を引いている

今でもこうした発想は根強く残っています。名づけのとき、親類の反応を気にする人はけっこういますし、また芸能人などもさきにマスコミで「子供の名前はこう決まりました」と発表し、「これから役所に届けます」と言ったりします。役所は当然自分たちに従うべきだ、という感覚があるわけです。

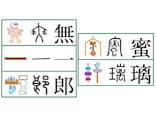

でも極端な話、それが名前に使えない字であったり、親とまったく同じ名前であったら、この世に存在できない違法な名前ですから役所は受理しません。ご両親が「この名前にしよう」と決めた時に名前がこの世に生じるわけではないのです。それはあくまで名前の候補であって、名前は戸籍に登録された時にはじめてこの世に生じるのです。逆に届けを出すまではいくら迷っても、変えてもかまわないのです。

名前はこのように、社会制度のなかで存在する社会の共有物なのだ、という認識は大切です。その認識によって、社会の人たちに迷惑をかけないという感覚がわき、人に読めないような名前をつけたり、勝手にちがう名前を作って他人を混乱させるということもしなくなるのです。

名前を決めるのは生後14日までに

今では親類がみな同じ村に住んでいるような時代ではありませんので、お七夜の習慣はあまり見られなくなりました。生後7日目というのは、母親が退院する時期でもありますので、退院祝いを兼ねて、ご夫婦だけでするか、せいぜいその両親をまねくだけで、内輪でささやかにお祝いをすることが多いようです。そしてお子さんの名前も出生届の期限である14日までに決めるというのが一般常識になっています。

※画像提供 子供や赤ちゃんのイラストわんパグ