『データでわかる東京格差』(にゃんこそば著・SBクリエイティブ)では、地図と統計データをもとに、教育への熱量を地域ごとに可視化しています。

今回は本書から一部を抜粋・編集し、「なぜあの街は教育熱が高いのか?」をデータでひもときます。

データが語る東京の「中学受験」最新事情

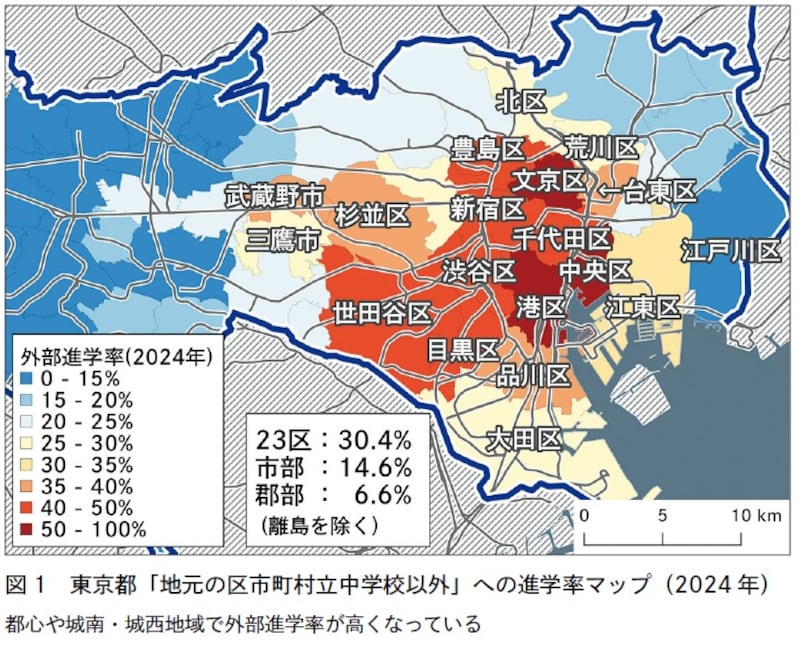

東京都内全体ではおよそ4人に1人(24.8%)が地元の公立中学校以外へ進学しています。23区の都心周辺と山の手(城南、城西エリア)で特に高くなっており、中央区(54.6%)、文京区(53.6%)、港区(53.6%)を筆頭に、9つの区で40%を超えています。なぜ、これらの地域では外部進学率が高いのでしょうか。その要因は大きく2つ考えられます。

■要因1. 学校と大手進学塾の立地

第一の要因は、学校や塾といった教育資源の立地です。

江戸時代、現在の千代田区、港区などにあたる山の手エリアには広大な敷地を持つ大名屋敷や寺社地が数多く存在しましたが、明治維新後、その一部は学校の用地に転用されました。学習院女子中等科(尾張徳川家下屋敷跡)などがその例です。

また、その西側の郊外(武蔵野台地)や横浜、鎌倉などには、経済的に余裕のある富裕層や、教育への関心が高い知識人層が多く住んでいたことから、彼らのニーズに応える形で数多くの私立学校が設立されました。また、高度経済成長期に都心の土地が不足し、郊外に学校用地を求める動きが加速したことも影響しています。

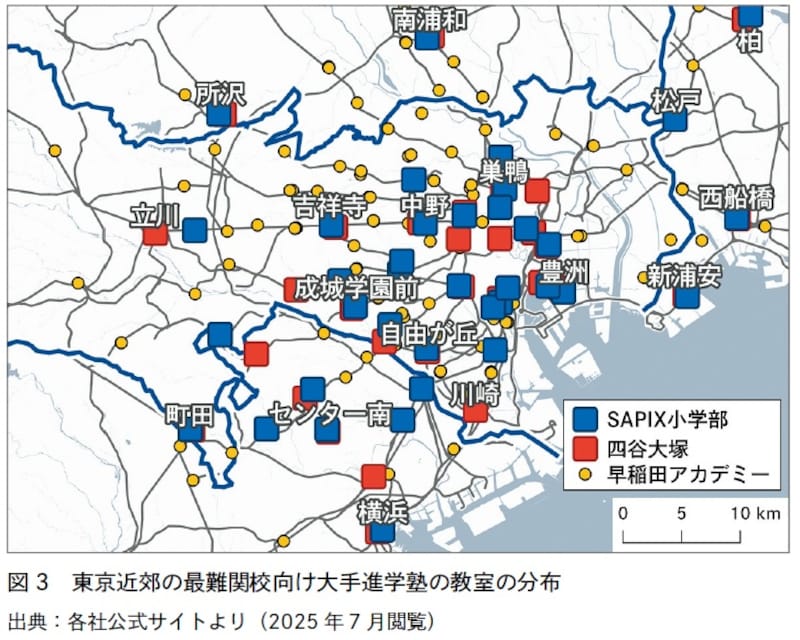

こうした学校の立地に合わせるように、あるいは教育熱心な層の居住地に合わせるように、難関校をターゲットとした学習塾も山の手・武蔵野台地側に集中しています(図3)。

■要因2. 住民の所得水準

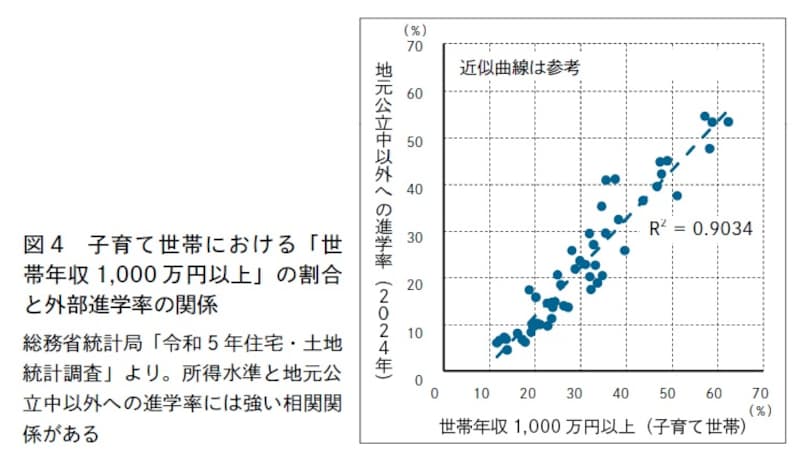

第二の要因は、そこに住む人々の属性、特に親世代の学歴や年収です。東京都内の各市区町村の外部進学率は、核家族(夫婦と子どもが一緒に暮らしている世帯)に占める「世帯年収1000万円以上」の割合と正の相関関係があります(図4)。

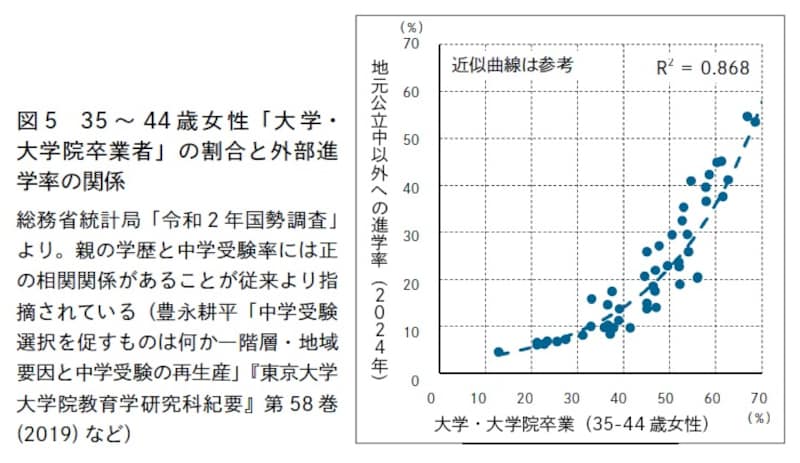

また、小中学生の子どもの多い年齢層(35~44 歳)の大学・大学院卒業者の割合とも正の相関関係があります(図5)。

学習塾や私立中学校の学費は高額であり、それを支える経済力が必要です。また、親自身の学歴が高いほど、子どもの教育に対する期待値も高くなる傾向があります。この経済力と教育への価値観が、高い外部進学率を支える土壌となっているのです。

小学校受験に見る「伝統の街」と「合理性の街」

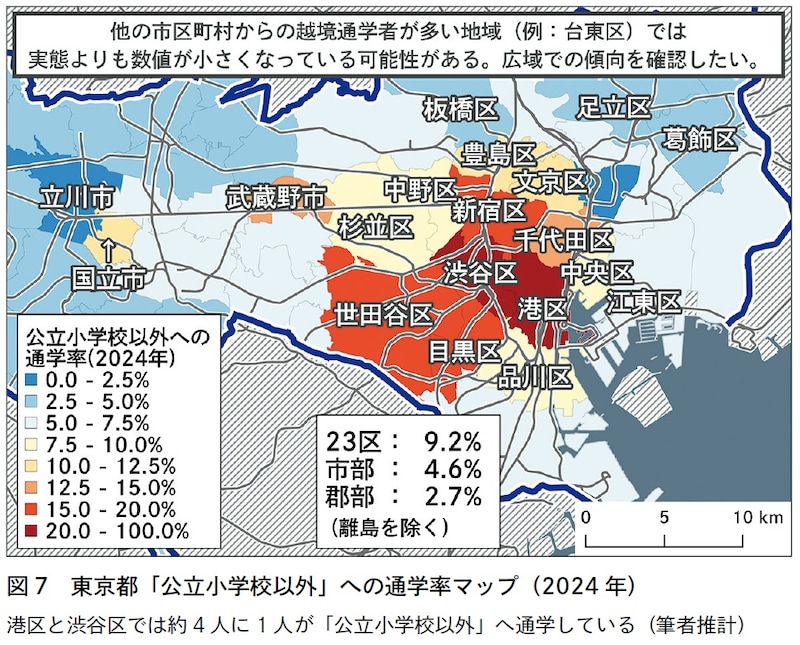

次に、小学校受験の世界を見てみましょう。こちらも年々熱量が高まっていますが、地理的には、中学受験とは異なる傾向が見られます。図7は、6~11 歳人口に占める「公立小学校以外」への通学率を可視化した地図です。

東京23 区では港区(28%)、渋谷区(23%)が突出して高く、これに目黒区、新宿区、世田谷区(15~20%)が続きます。23区以外でも武蔵野市(13%)と国立市(11%)では10%を超えており、全体として都心より西側のエリアで「公立小学校以外」への通学率が高くなっています。

これらの地域は、中学受験と同様に高所得・高学歴層が多いエリアですが、同じく裕福な家庭が多い中央区、江東区、品川区では「公立小学校以外」への進学率が10%を下回っています。なぜ、このような違いが生じるのでしょうか。

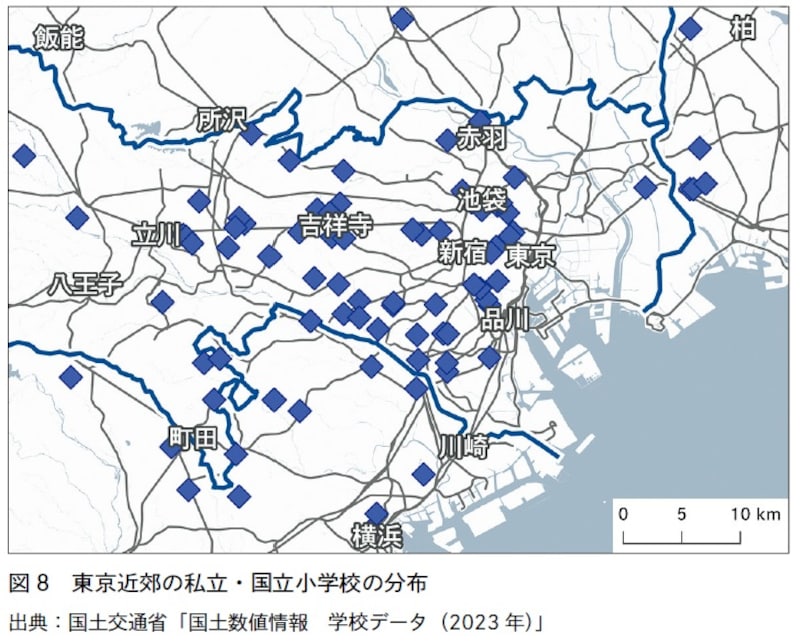

■要因1. 私立・国立小学校の立地

図8に私立・国立小学校の分布をまとめてみました。これらの学校が山の手や武蔵野台地に偏っている理由は中学校と同じですが、一般的に、私立小学生の通学圏は私立中学生よりも狭い傾向があるので、居住地も「西側」に一層偏りやすくなるものと考えられます。

■要因2. 山の手と湾岸の住民層と価値観の違い

山の手エリアには、代々その土地に住む人や、親戚縁者が近隣に住んでいる人(その地域に地縁がある人)が多く、親自身が私立小学校出身であったり、親同士の育った環境の中で小学校受験が当たり前の選択肢である人も少なくないと考えられます。

一方で、湾岸エリアや品川区東部(天王洲アイル、品川シーサイドなど)は近年の再開発によって人口が急増した地域です。そのため地縁的なつながりが希薄な「新住民」が中心で、比較的フラットな人間関係の中で職住近接や生活利便性といった実利を重視する傾向が推測されます。

そのため、「測定可能」な成果に結びつきやすい中学受験を、より合理的な選択とみなす傾向が生まれるのではないかと考えられます。

教育は街を映す鏡

データから見えてきたのは、教育をめぐる地域差は、学校や塾へのアクセスという地理的条件と、親の学歴や所得といった経済資本、そして地域に根づく価値観が複雑に作用した結果である、ということです。

また、お受験熱が高いと言われる地域でも、一定数の子どもは地元の小中学校に通っていることも忘れてはなりません。我が子に合った学びの場はどこなのか、画一的な成功モデルにとらわれず、多くの選択肢の中からベストな道を探していきたいものです。

にゃんこそば(@ShinagawaJP)プロフィール

東京都生まれ、神奈川県育ち。データ可視化職人。民間企業でビッグデータの利活用に従事するかたわら、個人としてオープンデータや公的統計の可視化、地図アプリ開発を手掛ける。

国土交通省「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」や東京都「オープンデータ・ラウンドテーブル」などへの参加経験を持ち、官公庁や企業での講演実績多数。著書に『ビジュアルでわかる日本』(SBクリエイティブ)。X(旧Twitter)フォロワー数約7.5万人。