自分の考えた老後ライフプランが適切かどうかアドバイスをお願いします

皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は64歳、男性会社員の方です。まもなく年金生活が始まり、自宅のリフォームから保険の見直し、さらには墓じまいまで、ご自身でもいろいろ準備を進めています。老後資金も準備し、老齢年金も平均より高い額の受給に。しかし、果たしてそれで老後の安心できるライフプランとなっているのか……。ファイナンシャル・プランナーの平野泰嗣さんがアドバイスします。

老後に安心できるライフプランになっている?(画像:PIXTA)

なべさん(仮名)

男性/会社員/64歳

東京都/持ち家・マンション

■家族構成

妻(62歳)、子ども2人(※ともに独立)

■相談内容

まもなく年金生活が始まります。安心して生活できるのかを相談希望です。

保険などの見直しは、すでに対応済みです。自分の考えた老後ライフプランが適切かどうかアドバイスしてもらいたいです。

高卒で地元の大手企業に44年勤めました。年金額については、平均以上だと思っていますが、年金は繰り下げ受給すべきか悩んでいます。どうぞよろしくお願いいたします。

金について、地金の精錬分割は、譲渡所得が発生する恐れがあることから、2年後以降を予定。100gを50g×2個に精錬分割するか、20g×5個に精錬分割するかを悩んでいます。純金積立は月3万円積立ですが、減額も考慮して続けていく予定です。高年齢雇用継続基本給付金は半年後まで受給します。

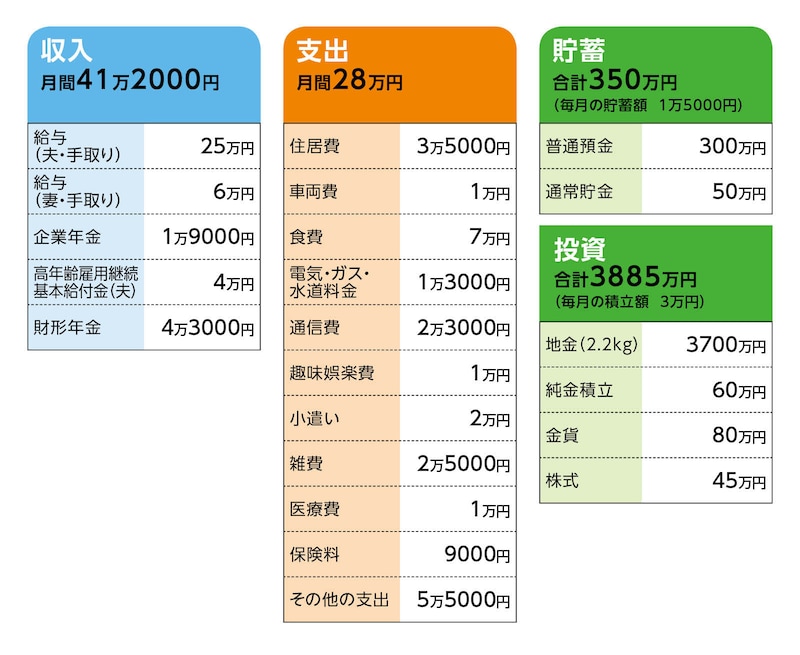

■家計収支データ

なべさんの家計収支データは図表のとおりです。 ■家計収支データ補足

(1)年間でかかる支出(家計収支データ外)

固定資産税10万円、住民税12万円、自動車保険4万3500円、自動車税5万円、NHK受信料2万6000円、他不定期支出。

(2)加入保険の内訳

[相談者]

・終身保険(死亡300万円)=払込終了

・終身保険(死亡60万円)=払込終了

・医療保険(終身、入院日額1万円、他)=払込終了

・がん保険(終身保障終身払い)=保険料月額4000円(※相談者のがん保険は、65歳で解約予定で、払い戻し金(約100万円)あり)

・がん保険(終身保障終身払い)=保険料月額5000円

[妻]

・終身保険(死亡120万円)=払込終了

・医療保険(終身、入院日額5000円、他)=払込終了

(3)年金受給額(※全て額面)

[妻]

・老齢厚生年金・報酬比例部分/9万2000円(63歳から2年間)

・老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金および経過的加算部分の合計)/年額92万円5000円

[相談者]

・配偶者加給年金/年額38万9000円(妻が65歳になるまで)

・老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計)/年額261万円

・第一企業年金/年額23万円(60歳から終身)

・第二企業年金/年額28万7000円(65歳から5年間)

・財形年金/年額52万円(60歳から10年間)

(4)今後の働き方について

相談者は年末まで勤務。その後、雇用保険の失業給付(基本手当)を申請予定。地元で再就職(パート勤務)を考えています。妻は65歳まで現在のパートを継続予定。その後は未定。

(5)老後の生活について

退職前に今後のことも考えて保険料の残りを一括返済や自宅の水回りとリビングのリフォーム、負債の返済(奨学金など)をしました。ただ、リフォームはあと、洋室2室も予定していて、現在見積もり中。老後は、基本的に年金の範囲内を考えています。不足分は、貯金を取り崩す、または、金100gを売却して予備費に充てるつもりです。

(6)相続について

金については、妻や子ども、孫に贈与することを検討中。遺言書の作成については、司法書士へ依頼予定(費用は未定)。

(7)その他

相談者・妻ともに高齢の母親が健在。相談者の実家は借地であり、将来に備えて司法書士に依頼し、家屋取り壊し・建物の滅失登記を予定。費用は40万~50万円程度で、相談者のきょうだいと折半見込み。司法書士によれば、借地権の相場は500万円ほど(地主への売却価格の目安)。実家の墓は、将来的に墓じまいをして遠方へ移転する予定。妻の資産状況は不明。ただし、妻の母親が亡くなった際には多少の遺産を受け取れる見込み。

■FP平野泰嗣からの4つのアドバイス

アドバイス1:70歳以降の収入減とイレギュラーな支出に備える

アドバイス2:「使う資産」と「遺す資産」を明確に分ける

アドバイス3:繰り下げを決める時には、65歳以降に毎月必要な生活費を割り出すこと

アドバイス4:老後は資金だけでなく、その使い方の確かな設計が大事

アドバイス1:70歳以降の収入減とイレギュラーな支出に備える

なべさんのご相談は、ご自身が描いた老後のライフプランについて、資金的に安心して暮らせるかどうかの確認、となります。そして、老後を不安に思う、その具体的な内容は、整理すると以下の4点になるかと思います。

(1)年金額は平均以上だが、これで本当に足りるのかという老後資金全体への不安

(2)収入の変動が見にくく、将来イレギュラーな支出が控えている

(3)資産の大半が地金である中、流動性リスクを感じている。また、贈与、相続を見据えた資産の生かし方や整理への不安もある

(4)年金の繰り下げ受給に対しての迷い

以下、それぞれについて考えていきましょう。

最初は(1)について。これがメインのご相談となりますが、先に結論から申し上げれば、支出もコントロールされていますし、資金としての備えはできています。その点では「老後資金は足りる」と考えます。

しかし、今後の資金の使い方が曖昧なままでは、十分な安心は得られません。資金をいつ、どのように、いくらくらい使うかを設計していくことが、大切なポイントとなります。

なべさんの現在の収入はいわば「現役収入」です。だからこそ「余裕ある家計」が成り立っています。なので、このまま年金生活に移行するときに、収支がどう変化していくか、その把握がまずは必要となります。

以下、今後のなべさんの収入の変化を時系列で書き出してみました。

[年末]

・現職を退職予定。その時点で就労収入(手取り額/月25万円)はゼロに

[翌年~]

・失業手当が一時的に支給される見込み。地元でアルバイト勤務の可能性あり

[65歳となった時点]

・公的年金(老齢基礎+厚生)年額261万円≒月21万8000円

・加給年金:妻が65歳まで

・財形年金:年額52万円(≒月4万3000円/10年間)70歳まで

・企業年金:年額23万円(終身)+年額28万7000円(5年間)

[70歳となった時点]

・財形年金、一部企業年金が終了

ここに、奥さまの収入も時系列として加えると、世帯収入の変化が見えてきます。

ここで見えてくるのは、上で示した(2)の不安、具体的には、70歳以降に収入が減るということ。また、現時点では、ご夫婦とも今後の働き方はまだ不確定。自家用車の買い替え、自宅のリフォーム、親の介護、実家の借地整理や墓じまいなど、将来イレギュラーな支出も想定されています。

そういう不安を解消し、安心を得るために、今から実施できる対策があります。

まず、現在の暮らしが年金ベースでも可能か実践してみる。支出がオーバーするようなら、雑費や通信費、保険を見直すのも1つの方法。また、特に年金生活では予算管理がカギですから、雑費や趣味の費用など、変動しやすい支出は限度額を意識する。70歳以降の収入減に向けて、貯蓄の取り崩しや地金の売却の時期を、あらかじめ計画しておくのもいいでしょう。

金額としては、今後10~15年で少なくとも500万円は、イレギュラーな支出にいつでも使える現金枠を確保しておくと安心です。また、収入を時系列で表わすのと同様にイレギュラーな支出についても目安予算を時系列にして整理しておくとよいでしょう。

アドバイス2:「使う資産」と「遺す資産」を明確に分ける

次に(3)の不安です。なべさんは「妻や子ども、孫に遺したい」という思いから、司法書士に遺言書作成の依頼も検討されているとのこと。ご自身の希望を実現するために、とても重要な準備をされていると思います。

だからこそ確実に実行するために、事前に、老後においての生活費、介護費、予備費などの「使う資産」と、家族に「遺す資産」を明確に分けること=資産の線引きをしておくことを、お勧めします。このことが、贈与や相続の出発点となるからです。

また、司法書士に遺言書作成を依頼する際には、ご自身の資産の全体像を“棚卸し”して、把握しておく必要があります。資産棚卸しの基本項目は以下のとおりです。

・金地金(精錬単位・保管場所・取得時期)

・金貨・積立・株式(名義・時価)

・不動産(自宅・実家関連、借地含む)

・預貯金(金融機関・金額・名義)

・生命保険(受取人・死亡保険金額)

・借地権評価や墓じまい予定資金も加味

棚卸し後は、「誰に何をどう渡す(遺す)か」を考え、司法書士と遺言設計を行いましょう。同じく(3)の不安となっているのが、金地金の流動性リスクです。

現在保有されている資産の大半が金(金地金、金貨、純金積立など)となります。金額にして3800万円超。インフレや経済不安などへのリスクヘッジとなる「守りの資産」ですが、特に金地金は3700万円と額も大きく、売却や承継にあたっては、税務面で注意が必要です。

保有する金地金は2.2kg。小分けに加工すれば、当然、売却や譲渡に利用しやすくなります。実際に、なべさんも100gを年1回ペースで、精錬分割を予定されていますが、その際「50g×2」もしくは「20g×5」のどちらにすべきか、発生する税金を考えると悩んでしまう、とのこと。

地金の売却で得た所得は、原則「譲渡所得」として所得税、住民税の課税対象となります。譲渡所得の金額は以下の式で割り出せます。

売却価格-(取得費+譲渡費用)-譲渡所得の特別控除50万円

また、保有期間が5年超であれば、長期譲渡所得扱いとなり、課税される所得額は2分の1となります。※その所得と他の所得を合算して総合課税(累進課税)となる

参考:国税庁タックスアンサー

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm

一方、取得費(購入価格)が不明だと、全額利益となるリスクもあるため、取得記録は非常に重要となります。

50gと20gとの、譲渡所得の比較はここではできませんが、精錬単位としては、小分けにするほど加工手数料はアップします。したがって、実用性や税金、コストのバランスを考えると、50g単位程度の分割が現実的ではないでしょうか。

また、金の換金について、純金積立を頻繁に売却する場合は、営利目的とみなされ譲渡所得ではなく「雑所得」扱いとなる可能性があります。その場合、先で示した譲渡所得の計算方法とは異なり、特別控除の50万円が適用されません。売却ペースや時期は、しっかりとした設計が必要です。

退職後の売却は、翌年の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料が増加する可能性があります。一括換金が必要となった場合は、注意が必要でしょう。

地金を贈与する際は、贈与税の対象となり、評価額は贈与日の時価となります。ただし、贈与税非課税枠(暦年贈与=年間110万円)が適用されますし、相続時精算課税制度(2500万円まで贈与時非課税、相続時に精算)も活用できます。

ともあれ、金地金の売却には税務上の正確な判定(所得区分、控除適用)が欠かせません。可能であれば、売却前に税理士と相談し、将来を見越した出口戦略を進めておくと安心でしょう。

アドバイス3:繰り下げを決める時には、65歳以降に毎月必要な生活費を割り出すこと

最後に(4)の不安について考えます。年金の繰り下げ受給は、老齢年金の受給開始を本来の65歳から遅らせることで、繰り下げする期間に応じて1カ月当たり0.7%ずつ年金が増額される制度です。最大で75歳まで可能ですから、10年後、75歳からの受給にすれば84%も年金額が増えます。

一見すると、有利な制度とも思えますが、これは「長生きが前提」です。年金を受け取らない時期を、収入や金融資産を取り崩すことで十分に埋められれば、増額となった年金は老後の後半に生活費のゆとりを生み、結果的に長生きリスクへの備えになります。

年金の繰り下げ受給の是非を判断するには、まず65歳以降、毎月必要な生活費を割り出してみます。繰り下げ受給を70歳からとすれば、受給しないのは5年間。その間に収入だけで不足する生活費が、例えば計600万円(平均して月10万円の不足)なら、その分を確保する必要があります。

不足分を資産から取り崩す場合、その順番と税効率も考えたいところ。

先に触れた金地金の売却(年1回、非課税枠や控除を活用)に加え、現金(普通預金)を先に取り崩すことで、収入が平準化されます。純金積立や個別株は、税金に注意して売却のタイミングを分散させるといいでしょう。

その純金積立ですが、現在も毎月3万円積立されています。しかし、将来の税金や社会保険料を増やす要因ともなるので、非課税での運用が可能なNISAでの積立に切り替えられてもいいかもしれません。金に投資されたいなら、成長投資枠で金ETF(上場投資信託)を。インフレリスクを想定すれば、個別株でもいいと思います。

また、年金の繰り下げ受給を希望されるなら、合わせて、毎月の貯蓄を現在の月1万5000円から3万円程度に高めたい。老後の生活費となり、不定期支出の予備費にもなります。

アドバイス4:老後は資金だけでなく、その使い方の確かな設計が大事

ここまで、何点かアドバイスをしてきましたが、なべさんは、長年にかけて着実に資産を築き、堅実に生活費も管理されてきました。保険の見直しや相続に向けた準備などにもすでに着手され、老後資金での備えも「できている」状態です。しかし、金額が足りるだけでは、老後の安心にはつながりません。その資産の使い方の確かな設計があってこそ、安心は形づくられます。老後に向けて、今がまさにそれを進めていく時期。専門家とも連携しながら、納得のいく老後設計を作ってください。

相談者「なべ」さんから寄せられた感想

アドバイスをいただきありがとうございました。50歳半ばまでは、仕事第一! 家計は、妻にまかせっきりでパートで生活費補助。子どもの学費、結婚費用や新居購入費用補助で現金資産が減少。最近は、リフォーム、家電買い替え、奨学金や保険料の一括返済で現金資産は、わずか。年金生活に備えて65歳、67歳、70歳からの収入見込み確認も実施しましたが、資産を使う資産と遺す資産に分けておらず、イレギュラーな支出に備える対応もしておらず、資産の線引きの重要性を理解し、老後は、資金だけでなくその使い方の確かな設計が大事なことを痛感しました。

今後は、目安予算を時系列にして整理を行い、使う資産を明確化します。体調に不安もありますが、2人きりの生活なので、趣味も限度額を意識して楽しみたいと思います。年金生活のことは、非常に参考になりました。

今までのことは、決して無駄ではなく安心な老後生活を送れると少し安堵(あんど)しています。貴重なアドバイス、本当にありがとうございました。

※マネープランクリニックで相談したい方はこちらのリンクからご応募ください(相談はすべて無料になります)。

※あるじゃん編集部では「貯蓄達人」からのメッセージも募集中です。

教えてくれたのは……

平野 泰嗣(ひらの やすし)さん

ファイナンシャル・プランナー、キャリアコンサルタントとして活躍。FPの妻と2人でFPオフィス Life & Financial Clinicを創立し、「自分らしく生きること」をモットーにライフ・ファイナンス・キャリアの3つの視点でのアドバイスをする。中小企業診断士として経営者・従業員のライフプラン支援も行っている。著書に『30代夫婦が働きながら4000万円の資産をつくる 考え方・投資のしかた』(明日香出版社)。All Aboutマネーの連載『ふたりで学ぶマネー術』も人気

取材・文/清水京武