All Aboutの「名所・旧跡」ガイドサイトでは、「さくら散歩」と名付け、筆者イチオシの桜の名所を地域ごとにまとめて掲載していますが、今回は奈良の吉野山に注目。多くの人に親しまれている吉野の桜をご紹介します。

歴史の舞台にもたびたび登場し、世界遺産にも登録された吉野山は、春になると麓(ふもと)から頂へ桜の花が駆け上がり、長い期間にわたって桜の絶景を楽しむことができますよ。

<目次>

- 4つのエリアで桜が楽しめる吉野山

- 【下千本】沿道に咲く桜を眺めながら、黒門、銅鳥居を経て蔵王堂へ

- 日本で二番目に大きい木造建築、金峯山寺・蔵王堂

- 【中千本】豊臣秀吉も感動した一目千本の桜に惚れ込む

- 【中千本】沿道で見かける桜も見応え十分

- 【上千本】美しい庭園の桜と、ヤマザクラに覆われた吉野を一望する

- 【上千本】桜が咲く風景を満喫しながら、坂道を上ります

- 【上千本】桜とともに吉野山を一望できる花矢倉展望台は必見!

- 【上千本】桃山様式の建物と桜が美しい吉野水分神社

- 【奥千本】喧噪(けんそう)とは無縁の世界、静かに桜を楽しむ

- 【奥千本】義経ゆかりの史跡が残る金峯神社で桜を愛でる

- 標高差により下千本から奥千本へ桜前線が山を駆け上がる!

- 山を上る交通機関も大いに活用しましょう

- 吉野ならではのグルメも忘れずに

- 吉野へのアクセス

4つのエリアで桜が楽しめる吉野山

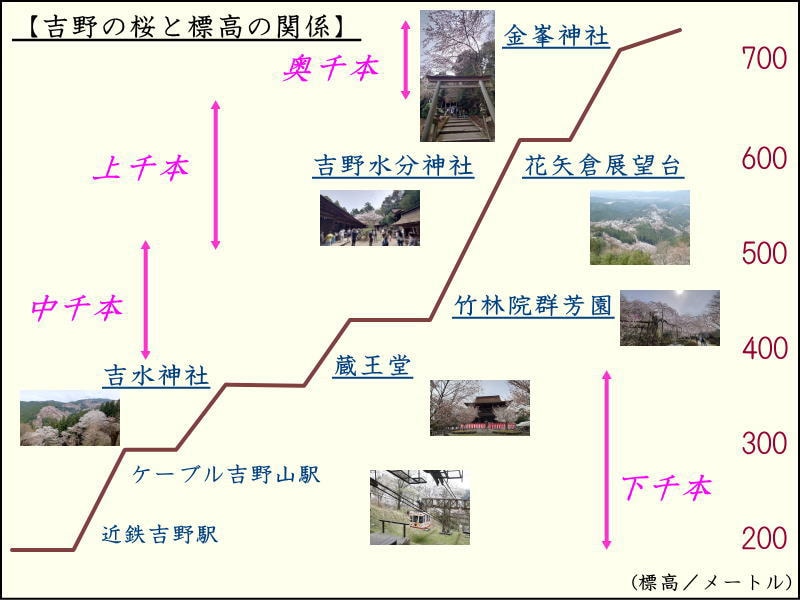

吉野山は、紀伊半島の真ん中、奈良県中部に位置しています。修験道(しゅげんどう)の霊場として古くから信仰を集めてきた吉野山は、同じ紀伊半島にある高野山、熊野三山(和歌山県)とともに「紀伊山地の霊場と参詣道」として2004年に世界文化遺産に登録されました。 長い歴史を重ねてきた吉野山は、日本国内で有数の桜の名所でもあります。ヤマザクラを中心にしだれ桜などの多彩な桜が山全体で3万本にもおよび、下千本、中千本、上千本、奥千本と標高の異なる4つのエリアで時期をずらして咲いていきます。標高の低い下千本から高い奥千本に向けて、桜の花が山を駆け上るような形で咲いていくので、訪れる時期により、さまざまな桜の表情と桜が織りなす風景を楽しむことができますよ。

【下千本】沿道に咲く桜を眺めながら、黒門、銅鳥居を経て蔵王堂へ

吉野の桜と名所を訪ね歩く「吉野さくら散歩」、スタートは近鉄吉野駅から。 最初に向かうスポットは標高が一番低い下千本。近鉄吉野駅を出発して、右手にある七曲りと呼ばれる坂道をゆっくりと上っていくか、ロープウェイで金峯山寺(きんぷせんじ)へ向かう尾根筋の参道に出ることになります。この後の参道も坂道が長く続きますので、体力に自信のある方以外はロープウェイを利用することをおすすめします。 ケーブルとも呼ばれる吉野山ロープウェイですが、1929年(昭和4年)開業という日本国内で現存するロープウェイの中では一番古いロープウェイ。日本機械学会から機械遺産にも認定されています。

吉野で一番早く桜の花が咲くエリアなので、下千本の桜が見頃を迎えるタイミングでは、ロープウェイの車窓から桜が山を彩る吉野らしい風景を楽しむこともできますよ。 吉野山(山上)駅からは、お店が建ち並ぶ参道を歩いて、蔵王堂を目指します。メインの参道であり、桜のシーズンは人通りも多いですが、ずっと上り坂が続きますのでマイペースで歩きましょう。 参道を歩いて最初に見えるのは金峯山寺の総門である黒門。この門をくぐって坂を上っていきます。 次に見えてくる鳥居は銅鳥居(かねのとりい)。坂の勾配はきつめですが、参道沿いに咲く桜を愛でたり、お店を眺めながら進んでいくと意外と歩けますよ。

参道を歩いた先に見えてくるのは、国宝に指定されている金峯山寺の仁王門。

そそり立つように参詣者を出迎えてくれる巨大な楼門なのですが、2019年から約70年ぶりの解体大修理が始まり、仁王門全体にカバーがかけられています。 大修理完了は2028年頃の予定。それまでは仁王門を迂回する形で蔵王堂へ向かうことになります。

なお仁王門に安置されていた金剛力士像は、大修理が終わるまでの間、吉野山を下りて奈良国立博物館の仏像館で特別公開されています。

日本で二番目に大きい木造建築、金峯山寺・蔵王堂

仁王門の先にあるのが、吉野山のシンボルでもある蔵王堂です。修験道の開祖と言われる役行者(えんのぎょうじゃ)が創建したと言われる金峯山寺(きんぷせんじ)。金剛蔵王権現をご本尊として祭っており、蔵王堂はその本堂にあたります。 高さ34メートルにも及ぶ木造の建物は、同じ奈良にある東大寺大仏殿に次いで、国内で二番目に高い建築物。仁王門とともに国宝および世界遺産に登録されています。 目の前にするとその存在感は圧倒たるもの。広い境内の中には、蔵王堂正面の四本桜など桜の木がいくつかありますので、参拝後にゆっくり桜を愛でるといいでしょう。 ご本尊である蔵王権現像は、古来秘仏としてご開帳されることはありませんでしたが、金峯山寺で最も古い建築物である仁王門に対する大修理の勧進として春と秋に期間限定でご開帳されています。

この間だけ過去・現在・未来の権化として現れた三体の青い蔵王権現像へ直接お詣りすることができる貴重な機会となりますね。 蔵王堂の二天門跡の石段を下りてすぐのところにある吉野山ビジターセンターにも大きな桜の木があり、美しい花を咲かせています。ここまでずっと歩き続けてきましたので、ほっと一息つくにはちょうどいいポイントです。

【中千本】豊臣秀吉も感動した一目千本の桜に惚れ込む

吉野の桜と名所を訪ね歩く「吉野さくら散歩」、続いては歴史の教科書にも登場する舞台とともに桜を楽しむことができる中千本です。蔵王堂から中千本公園へは道が続いており、お店や宿が建ち並ぶ比較的平坦な道をゆっくりと歩いて行くことができます。 中千本公園へ行く前にぜひ立ち寄りたいのが吉水神社。室町時代の初期、朝廷が2つに分かれた南北朝時代に後醍醐天皇をお迎えして南朝の皇居が置かれた場所です。世界遺産にも登録されています。 坂を上って門をくぐり、お手水で浄めたら、右手にある高台を望むスペースに行きましょう。 ここからの眺めが「一目千本」。谷の向こうの山一帯が中千本、上千本にあたり、桜の最盛期はヤマザクラの花が山を埋め尽くす絶景を楽しめます。吉野にお花見でやってきた豊臣秀吉も感動して花見の本陣を置いたという絶景が、現代でも楽しめるというのはとても貴重ですね。 また吉水神社は、源頼朝に追われて吉野に落ち延びた源義経が静御前と共に暮らした場所としても知られています。

源義経との惜別のとき、静御前が舞を踊った舞台跡には背の高い桜の木があり、毎年春になると美しく咲き誇ります。 書院の前に広がる庭園からは、蔵王堂と桜を望むことができます。吉水神社を訪れた数々の歴史に名を残した人たちもきっと同じ風景を見ていたのだと思うと感慨深いものがあります。

【中千本】沿道で見かける桜も見応え十分

蔵王堂から中千本公園に向かう道の両脇には、お店や寺院などが建ち並びます。寺院の中にも桜の木があり、中千本のヤマザクラの木々が花開く前でも、これら沿道の桜が咲いていることがあります。まさに吉野の春はいつもどこかで桜が咲いているというわけですね。 境内や周囲の桜が美しい勝手神社(建物は焼失したため、現存せず)の先にある三叉路で、右手の急な上り坂を進むと上千本へ、左手に坂を下ると中千本公園へ行くことができます。 中千本公園では、谷の向こうに後醍醐天皇の勅願により建てられた如意輪寺が望めます。また中千本のヤマザクラが咲いているときには山が一面桜の花で覆われる吉野ならではの風景を楽しめるでしょう。【上千本】美しい庭園の桜と、ヤマザクラに覆われた吉野を一望する

吉野の桜と名所を訪ね歩く「吉野さくら散歩」、近鉄吉野駅からの移動でかなり吉野山を登りましたが、まだまだ上があります。次は庭園の美しい桜や、桜を見下ろす素晴らしい風景が連なる上千本へ。勝手神社跡の先の三叉路から急な上り坂を登った先にある櫻本坊(さくらもとぼう)は、万葉時代に天武天皇が建立されたお寺。春を迎えると趣の異なる複数のしだれ桜が境内を彩るシーンに出会えます。 また櫻本坊のすぐ近く、細い道を少し下がったところにある善福寺では、背の高いしだれ桜が参道を覆うように咲くすてきな風景に出会えます。 そして櫻本坊の先にある竹林院(ちくりんいん)は旅館。敷地の中には室町時代に造園され、豊臣秀吉の吉野の花見にあわせて千利休が改修したと伝えられる庭園「群芳園(ぐんぽうえん)」があります。 大和郡山の慈光院(じこういん)、葛城の當麻寺(たいまでら)中之坊とあわせて大和三庭園の1つに数えられる群芳園は、宿泊しなくても有料での観覧が可能です。 春を迎えるとしだれ桜を中心に園内の花々が咲き乱れ、ヤマザクラが中心の吉野山の桜とは異なる桜の風景を眺められます。

【上千本】桜が咲く風景を満喫しながら、坂道を上ります

竹林院群芳園から先へ進むと、右手に奥千本口行きのバス停がある三叉路があり、左に進むとすぐに別の三叉路が現れます。左が中千本バス停へ下る道、右が上千本へ上がる道ですので、桜を堪能すべく右の道を歩いて行きます。ここからしばらくの区間は急な上り坂が続きますので、息切れしないようにマイペースで上りましょう。 坂道を上っていくと、吉水神社の一目千本や五郎茶屋からも見えた中千本のヤマザクラが一面に広がる風景を左手に望めます。桜が満開の時だと如意輪寺の伽藍が桜の中に埋もれているように見えますので、目を凝らして探してみてください。 道沿いの建物がなくなり、ハイキングコースに変わった先で休憩を兼ねて振り返ると、視線の先には蔵王堂の大きな建物と山を覆うヤマザクラが望めます。この先の観光スポットでも似たような風景が楽しめますが、雰囲気は異なりますのでここは見逃さないように。 山間でよく見かけるヘアピンカーブが出てくると、ここが上千本のハイライト。ヤマザクラがたくさん咲いている場所であり、最盛期は桜のトンネルとなって訪れた人たちの目を楽しくませてくれます。 吉水神社の一目千本から遠くに望んでいた山の桜の真下に来ていると思うと、よく歩いたなぁ……という実感が湧いてきます。 ヘアピンカーブを上った先、左手にある斜面が吉野上千本展望台。ここからも蔵王堂や下千本、中千本の桜を望めます。

斜面の傾斜がきついので足元に十分注意が必要ですが、ヘアピンカーブの所とはまた違ったアングルの吉野山の桜を楽しむことができますよ。

【上千本】桜とともに吉野山を一望できる花矢倉展望台は必見!

ヘアピンカーブの坂を上りきった先にあるのが、花矢倉展望台です。 花矢倉展望台からは、下千本の金峯山寺・蔵王堂を含めて、吉野山を一望できます。もちろん桜の時期は、ヤマザクラが山を覆う絶景を見下ろせます。 蔵王堂が小さく見えることも含めて、歩いた距離や標高差がここからの眺めではっきりと自覚できることでしょう。【上千本】桃山様式の建物と桜が美しい吉野水分神社

花矢倉展望台からさらに坂道を上った先にあるのが吉野水分神社。「よしのみくまりじんじゃ」と読みます。 下千本の吉水神社とともに世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に登録されており、豊臣秀頼が再建した社殿など、貴重な桃山様式の重厚な建物と桜のコラボレーションを楽しめます。境内に咲く桜の美しさがひときわ引き立ちますね。【奥千本】喧噪(けんそう)とは無縁の世界、静かに桜を楽しむ

吉野の桜と名所を訪ね歩く「吉野さくら散歩」、最後は吉野で最も遅く桜が咲く奥千本です。上千本から奥千本までの間は、まわりに自然以外のものがないハイキングコースを歩きます。桜の木の数も少ないことから、時間の都合で上千本から折り返す方も多いようで、ここまで来ると人出も少なくなりますね。 奥千本へ上る道の途中で訪れたいのは、高城山展望休憩所。高台にあるため天候に恵まれれば、葛城山や遠く二上山(にじょうざん)まで望むことができます。休憩所の周囲に桜の木があって、花が咲いていれば桜越しの展望が楽しめます。 またこれから向かう奥千本の展望にも恵まれていて、桜が咲いているときは山の一角に桜が密集している姿を望めることもあります。

【奥千本】義経ゆかりの史跡が残る金峯神社で桜を愛でる

高城山展望休憩所からハイキングコースを歩いていくと、奥千本口バス停の先で道が分かれます。鳥居のある真ん中の坂道が金峯神社(きんぷじんじゃ)へ向かう道です。 「修行門」と書かれた門の先に急な上り坂が待ち構えているのが一目で分かりますが、そもそもここまでの道は、大峰山(大峯山)で修験道を極めようとする人たちが、修行の道として歩いたとされる大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)の一部。ゆっくりと足を地につけて坂を上りましょう。 本堂までの参道の両脇には桜の木があり、奥千本まで桜前線が来ると桜のトンネルが出来上がります。 桜のトンネルを抜けて、坂を登り切ったところにある金峯神社は、吉野山の総地主として金山彦命(かなやまひこのみこと)を祭る神社です。ここも世界遺産に登録されています。吉野で一番遅く桜の木が花開くとき、境内はにぎやかになりますが、下千本、中千本、上千本と比べると人出は少なく、ゆったりとした気持ちで桜のある風景が楽しめます。 そして、金峯神社の本堂の左下には義経隠れ塔があります。この塔は大峰山(大峯山)の修行場の1つで、ここに隠れていた源義経が追っ手から逃げるために屋根を蹴破ったといういわれがあったとのこと。

義経隠れ塔近くの展望スペースからは、お天気がよければ、はるか遠くになってしまった蔵王堂や葛城山なども見えますので、足を伸ばしてみるのもいいでしょう。

標高差により下千本から奥千本へ桜前線が山を駆け上がる!

下千本から奥千本まで桜とともに吉野山の名所をご紹介してきましたが、気になるのはやはり桜の開花時期ですね。標高200メートル前後の近鉄吉野駅から、標高750メートル前後の奥千本・金峯神社まで500メートルもの標高差があるため、吉野山では下千本から奥千本へ向けて桜前線が駆け上がるように花開いていきます。 その年の気候により、開花時期は大きく変動します。吉野山観光協会のWebサイトで過去の開花情報もまとめられていますが、例年の見頃は以下のとおりです。

- 下千本:4月上旬

- 中千本:4月上旬(下千本より1~3日遅れ)

- 上千本:4月上旬~中旬(中千本より1~3日遅れ)

- 奥千本:4月中旬(上千本より4~6日遅れ)

山を上る交通機関も大いに活用しましょう

吉野の桜を楽しむとき、避けられないのが坂道の上り下り。今回ご紹介した順番通りに下千本から奥千本へ向けて移動すると約14kmの歩き。ずっと坂を上り続けることになりますので、それなりの体力を必要とします。 そんなとき、頼りになるのが山を上る交通機関。桜が咲く時期限定で、近鉄吉野駅から如意輪寺経由で竹林院近くの中千本公園まで、奈良交通バスが臨時運行しています。このバスを使うと車窓から桜が咲いている風景を楽しんだ後、中千本や上千本の桜を見てから吉水神社、蔵王堂へ坂を下りていくことが可能となります。 さらに中千本から奥千本へは、竹林院前から吉野大峯ケーブル自動車の奥千本線マイクロバスが30分間隔で奥千本口まで運行。標高差300メートルを20分弱で移動することができるのはうれしいですね。

奈良交通バスの臨時バスと組み合わせると、まず奥千本までバスで一気に移動した後、金峯山寺や西行庵に立ち寄ってから、坂道をずっと下っていくという方法も取ることが可能です。

難点はどちらのバスも多くの観光客が利用するため、時間が遅くなると乗り切れなくなり、乗車まで1時間から2時間以上待たされることがあること。早めの時間に利用するのがベターです。

吉野ならではのグルメも忘れずに

吉野の桜を楽しむには、見たいところを絞り込んでも半日程度の時間は見込んでおいた方がいいでしょう。奥千本も含めたら朝から夕方まで1日を全てあてるくらいの余裕がほしいところです。それだけの時間が必要なら、吉野ならではのグルメも楽しみたいですね。 下千本から中千本までの間を中心に多くのお店があり、奈良の代表的な郷土料理である柿の葉寿司や、吉野名産の葛(くず)を入れた葛うどんや葛きり、葛もちを食べることができます。 多くの観光客が訪れていますので、混雑で待たされるのはやむを得ませんが、お店によっては店内から窓越しに桜を望めるところもありますので、早めに昼ご飯を食べるなどの対応をあらかじめ考えておくといいでしょう。麓から頂へ美しい桜の風景が移り変わる吉野山の桜をご紹介してきました。エリアごとに開花時期が異なるので、いつ訪れてもどこかで桜が咲いている風景を楽しむことができます。ぜひゆっくり時間をとって吉野の桜を実際に楽しんでみてください。

吉野へのアクセス

<鉄道>東海道新幹線 京都駅下車。近鉄 京都線の特急・急行で橿原神宮前(かしはらじんぐうまえ)駅まで乗車し、近鉄吉野線の特急・急行に乗り換え、吉野駅下車。

また東海道新幹線で新大阪駅まで行き、JR京都線と大阪環状線を乗り継いで天王寺駅下車。徒歩で近鉄大阪阿部野橋駅に行き、近鉄南大阪線・吉野線の特急・急行で吉野駅へ向かうこともできます。

<高速バス>

バスタ新宿から五條バスセンター行きの夜行高速バス「やまと号」(奈良交通バス、関東バスの共同運行)で、大和八木駅南口バス停下車。隣接する大和八木駅より、近鉄 橿原線の電車で橿原神宮前駅まで行き、近鉄吉野線の特急・急行に乗り換え、吉野駅下車。

<車>

名阪国道 天理インターチェンジから西名阪道へ入り、郡山下ツ道インターチェンジから京奈和道(一部未開通区間は国道24号線を進む)を橿原方面へ進む。御所南インターチェンジから国道309号線、または五條北インターチェンジから国道24号線と国道370号線を経由して大淀町へ。

吉野川沿いに国道370号線・国道169号線(伊勢街道)を進み、吉野大橋を渡って吉野山へ。

また名阪国道 針インターチェンジから、国道369号線で榛原(はいばら)へ出て、国道370号線で津風呂湖(つぶろこ)経由で伊勢街道に入り、吉野へ向かうこともできます。

なお桜が見頃になり混雑が見込まれるとき、吉野神宮駅付近から山へ上がる道は、交通規制によりマイカーが入れなくなります。

土日は、吉野神宮駅近くに設けられる臨時駐車場に車を置き、ケーブル吉野山駅近くの吉野山観光駐車場か、中千本公園までの臨時バスを利用して吉野山に入れます。

<地図>

- 吉野山(Googleマップ)

- 金峯山寺(Googleマップ)

- 吉水神社(Googleマップ)

- 櫻本坊(Googleマップ)

- 竹林院群芳園(Googleマップ)

- 吉野上千本展望台(Googleマップ)

- 花矢倉展望台(Googleマップ)

- 吉野水分神社(Googleマップ)

- 高城山展望休憩所(Googleマップ)

- 金峯神社(Googleマップ)

【関連サイト】

- All About 奈良

- 吉野山観光協会

- 金峯山寺

- 吉水神社

- 櫻本坊

- 竹林院群芳園

- 吉野水分神社(吉野山観光協会)

- 金峯神社(吉野山観光協会)

- 吉野大峯ケーブル自動車

◇「桜の名所」に、「名所・旧跡」ガイドで桜が楽しめる名所・旧跡を紹介した記事の一覧をまとめてあります。

◇「関西の名所」に、「名所・旧跡」ガイドで関西地方の名所・旧跡を紹介した記事の一覧をまとめてあります。

◇「日本の世界遺産」に、「名所・旧跡」ガイドで日本国内の世界遺産を紹介した記事の一覧をまとめてあります。