人間よりも知能が高い? 賢いイルカの脳はどうなっているのか

知能が高いイルカの脳は、人間の脳に似ているのでしょうか?

脳の発達度を示す目安の一つに「脳化指数」というものがあります。体が大きいほど脳も大きくなる傾向があるため、それを補正するため、全身の体重と比べて脳の重さがどれくらいの割合かを反映した数値です。イルカの脳化指数は、人間に次ぐ2番目の高値と言われています。

高い知能を持つイルカの脳を研究すれば、イルカの生態だけでなく、私たち人間の脳の特性を見つめ直す機会にもなり、とても有意義だと思われます。しかし倫理上の問題から、なかなかイルカの脳の研究は進みませんでした。近年になってようやく、新しい技術の進歩によって、イルカの脳の謎が解き明かされようとしています。分かりやすく解説します。

イルカの脳はシワだらけ? 人間の脳との共通点と違い

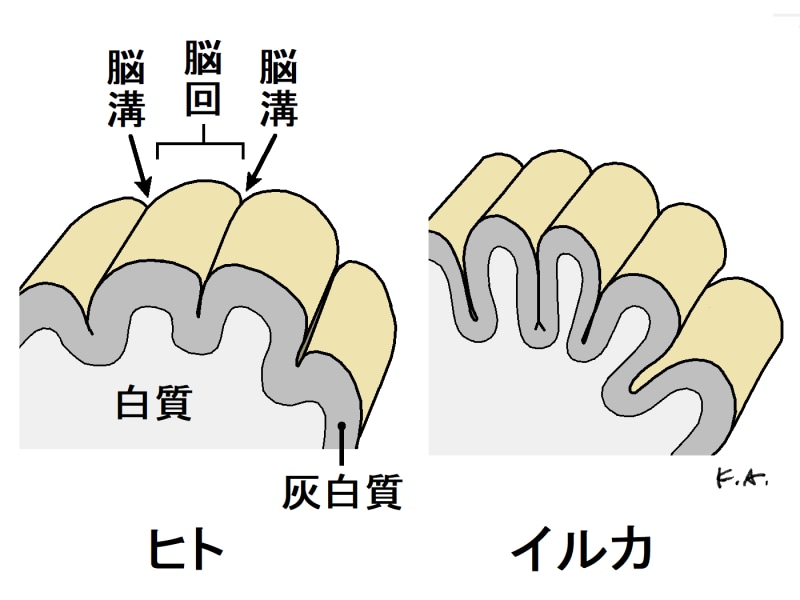

イルカの脳には、特筆すべき、いくつかの特徴があります。「脳が大きいほど頭がよい?脳の大きさ・シワの多さと知性の関係」でも触れましたが、イルカの大脳には、人間よりもたくさんのシワが見られます。下の図に示したように、脳のシワは、正式には「脳溝」といい、脳溝にはさまれて凸上になった皮質の部分は「脳回」と言います。イルカの大脳皮質は、人間よりも、脳溝が深く、脳回の幅が狭くなっています。 イルカは海で暮らし水中を泳がなければなりませんから、頭でっかちではいられません。泳ぎの邪魔にならないように、頭蓋骨を小さくして、その中に必要な脳を詰め込まなければならず、結果的にたくさんのシワが入った脳になったと考えるのが妥当でしょう。ただし、結果的に、イルカの大脳の表面積は非常に広くなっており、それだけたくさんの神経細胞が分布していることには間違いありません。高い知能をもてた要因の一つと考えることもできます。

「ブロードマンの脳地図」の謎と魅力…脳科学者を魅了する理由」で解説したように、私たち人間の大脳皮質の表層に位置する灰白質には、形態的に異なる神経細胞が種類ごとにまとまって、地層のような「6層構造」を形成しています。イルカの大脳皮質の灰白質も6層構造ですので、基本的なつくりは同じです。ただし、灰白質層全体の厚さが、イルカはやや薄いです。

分厚い段ボール紙よりも、薄い新聞紙の方が、クシャクシャに丸めやすいのと同じように、イルカは、大脳皮質を薄めにして、細かく折り畳むことを優先したのかもしれません。

イルカと人間の脳の大きな違い……視覚野と聴覚野の場所

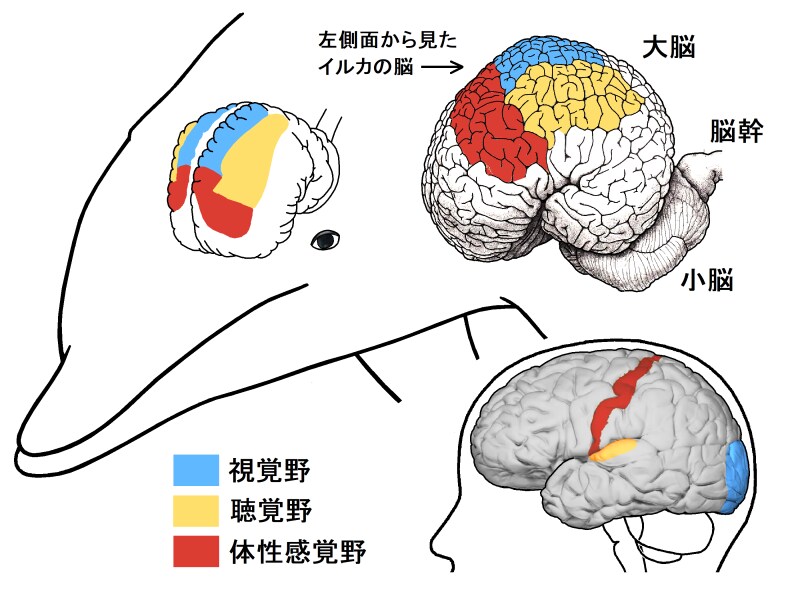

イルカの脳のもう一つの大きな特徴は、視覚野と聴覚野の位置関係や大きさが、人間と全く異なっていることです。下の図に示したように、目でとらえた情報を受け取って処理する「視覚野」は、人間の場合、大脳皮質の一番後ろ、後頭葉にありますが、イルカでは、頭頂部のあたりに前後に長く配置されています。耳でとらえた情報を受け取って処理する「聴覚野」は、人間の場合、側頭葉の上部にありますが、イルカでは、もっと上の方で、視覚野のすぐ脇にあります。しかも、イルカの脳の聴覚野は、全脳中でかなり広い領域(人間のおよそ約10倍)を占めています。 私たち人間にとって、見ることと聴くことは全く別の感覚ですが、イルカは、超音波を使って物の位置や形を知ることができます。具体的には、自分が発した音が何かにぶつかって返ってきたもの(反響)を受信し、その方向と所要時間を参考にして対象物の位置を把握します。超音波は、私たちが目で感知できる光(可視光)よりも、波長が短いですので、より細かい判別ができます。

このしくみは「エコーロケーション」とか「反響定位」と呼ばれており、イルカ以外でも、コウモリやマッコウクジラなど一部の動物だけが身につけた特殊な能力です。まさに「音で見る」しくみと言えるでしょう。視覚野と聴覚野が隣接しているという解剖学的な特徴は、この特別な能力に関係しているのではないでしょうか。

「音で見る」ために発達した神経経路

2015年にアメリカ・エモリー大学のグレゴリー・バーンズらは、15年も前に座礁して死んでしまったイルカの標本に、「拡散テンソル画像法(Diffusion tensor imaging、DTI)」という新しい技術を適用して、脳の知覚システムと運動システムをマッピングすることに初めて成功しました (Proc. Biol. Sci., 282(1811): 20151203, 2015) 。倫理的な観点から、生きているイルカの脳で発生している電気活動を測定するなどの実験を行うことは不可能でしたが、幸いなことに彼らの近くには、博物館に寄付された死後のイルカの脳標本がたくさんあり、解析することが許されました。また、新技術が開発されていたおかげで、何ら触れることなく脳のつくりを解析することができたのです。

DTIは、脳画像検査としてよく知られているMRIと基本的に同じ装置を用い、標本に電場をかけたときの原子の挙動を画像化する技術の一つです。より具体的には、MRI装置を使って得られたデータから、水分子に含まれる水素原子がどのように「拡散」できるかを理論的に推定して可視化します。大脳皮質の白質部分には、神経線維(軸索)が密集して走行しており、そこに分布する水分子は、軸索の走行に沿って拡散しやすい(軸索を横切るような方向には拡散しにくい)と考えられますから、DTIデータに基づいて、白質中を走行する軸索の方向を推定することができるのです。ただし、10年以上も前に死んだイルカの標本には、水分がわずかしか残っておらず、スキャンと解析にはものすごい時間と手間がかかったそうです。

その結果、具体的に明らかになったのは、イルカの脳では聴覚野と視覚野がはっきりと聴神経でつながっていることでした。

環境に適応するために進化し続ける脳

多くの哺乳動物は、海から陸に上がって進化してきました。陸上にはたくさんの光が降り注がれていますので、私たち人間は、光を手がかりにして外界を知る「視覚」を発達させたものと思われます。一方イルカやクジラの祖先は、いったん陸に上がったものの、その後再び水の中の暮らしに戻っていったと考えられています。水の中は光が乏しいですし、存在する光の波長領域がきわめて狭いため、外界を知るのに「視覚」はあまり頼りになりません。その代わり、音は、空気中より水中ではるかに速く遠くまで届きます。そのために、イルカやクジラは、音を手がかりにした「聴覚」を発達させるとともに、聴覚情報を視覚野に直接伝えることによって「音で見る」ことを可能にしたのではないでしょうか。人間とイルカは、それぞれ異なった環境に適応するように、長い年月をかけて、脳を違う形に変化させていったのでしょう。となると、人類が将来、まったく違う環境で暮らさなければならなくなったときには、脳が変わるのでしょうか。実際に、そのようなことが起こるだろうと思える証拠があります。

非常にまれなことなのですが、盲目の人の中には、舌打ちによってクリック音を発することを自力で身につけ、さらにその音が周囲の物にぶつかり跳ね返ってきた音を聞き分けて空間情報を得ることができるようになった人たちがいます。たとえば、見えていないはずなのに、自分の前にあるクルマの形状や遠くにある建物の様式などを言い当てることができます。障害物をよけながら、自転車にのることもできます。まさに、イルカやコウモリと同じような「エコーロケーション」のしくみを身につけた例です。

エコーロケーションを獲得した盲目の人たちの脳のつくりと働きに興味をもったイギリス・ダラム大学のL・J・ノーマンとL・セイラーは、音刺激とfMRI(測定原理は記事「fMRIとは…脳の形態と機能を同時にわかる脳画像検査法」を参照してください)を組み合わせた脳機能画像解析を行いました(Proc. Biol. Sci., 286(1912): 20191910, 2019)。比べたのは、目が見える人たちや、盲目でエコーロケーションができない人たちでした。予想通り、目が見える一般の人(当然エコーロケーションはできない)は、音を聞いたときは聴覚野のみ、物を直接見たときは視覚野のみが反応しました。エコーロケーションができない盲目の人が音を聞いたときも、聴覚野しか反応しませんでした。しかし、エコーロケーションができる盲目の人が音を聞いたときの脳では、聴覚野と視覚野が連動して反応しました。しかも、エコーロケーションを身につけ熟練した人ほど、音を聞いたときの視覚野の反応が大きかったそうです。聴覚野と視覚野の解剖学的な位置が急に変わるとは考えにくいので、離れた両部位の間に新しい神経連絡ができ、イルカと同じように「聴覚情報が視覚野に伝えられて視覚的イメージをもつことができる」ようになったのではないでしょうか。

イルカや、エコーロケーションを身につけた盲目の人たちの研究は、私たちが何気に使っている「視覚」と「聴覚」にどういう意味があるのかを改めて考えさせてくれます。