業種や年齢、会社規模、都道府県別の平均年収

会社員の平均年収は、国税庁の民間給与実態統計調査(令和2年)によると433万1000円です。日本経済団体連合会(経団連)の調査だと平均年収は約676万3000円(※)、厚生労働省の賃金構造基本統計調査(令和3年)だと平均年収は456万8000円となります。

※経団連が公表している2021年6月度「定期賃金調査結果」と2021年「夏季・冬季 賞与・一時金調査結果」を合算。

どうしてこうも平均年収が違うのかというと、調査の仕方や調査対象が異なるからです。また、これらの平均年収が、実際とはかけ離れていると感じる人も多いようです。そこで少しでも実際の平均年収の感覚に近づくために、業種や年齢、会社規模、そして都道府県別に平均年収を分けて見ていきたいと思います。

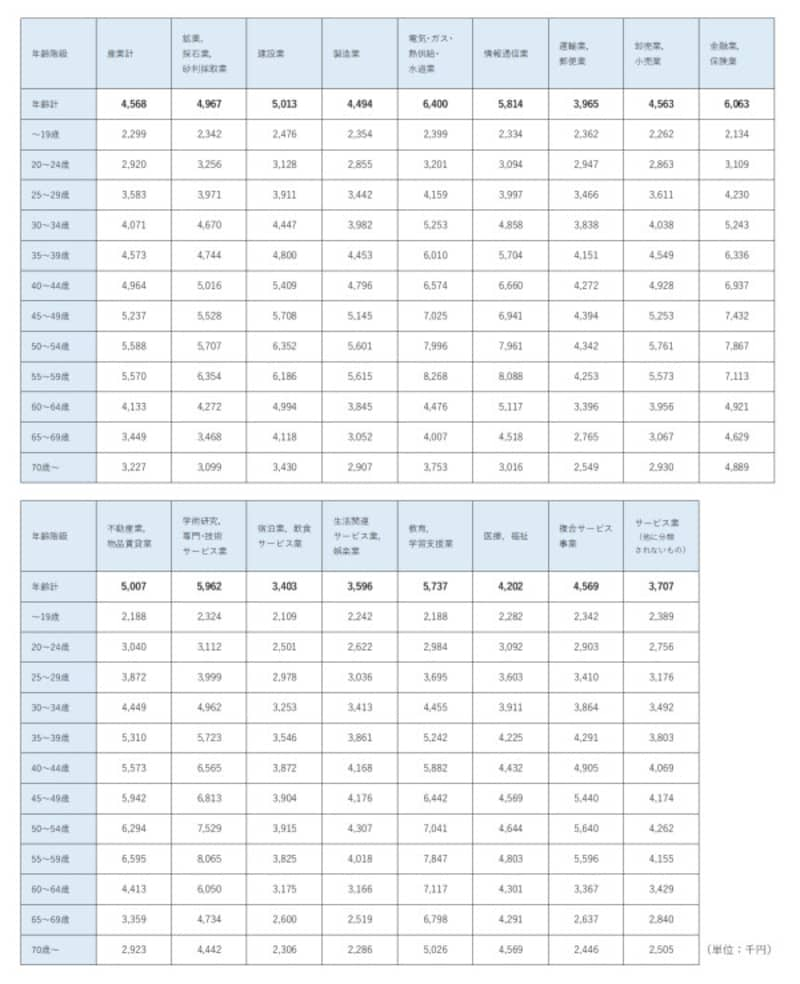

同じ年齢層(35~39歳)の全業種平均は457万3000円ですので、製造業の平均年収は、同年齢層の全業種平均より12万円低いということになります。

年齢別に見ると、いずれの業種も年功序列になっています。ピークはほとんどの業種が50~54歳であり、55歳以降は減少していることがわかります。

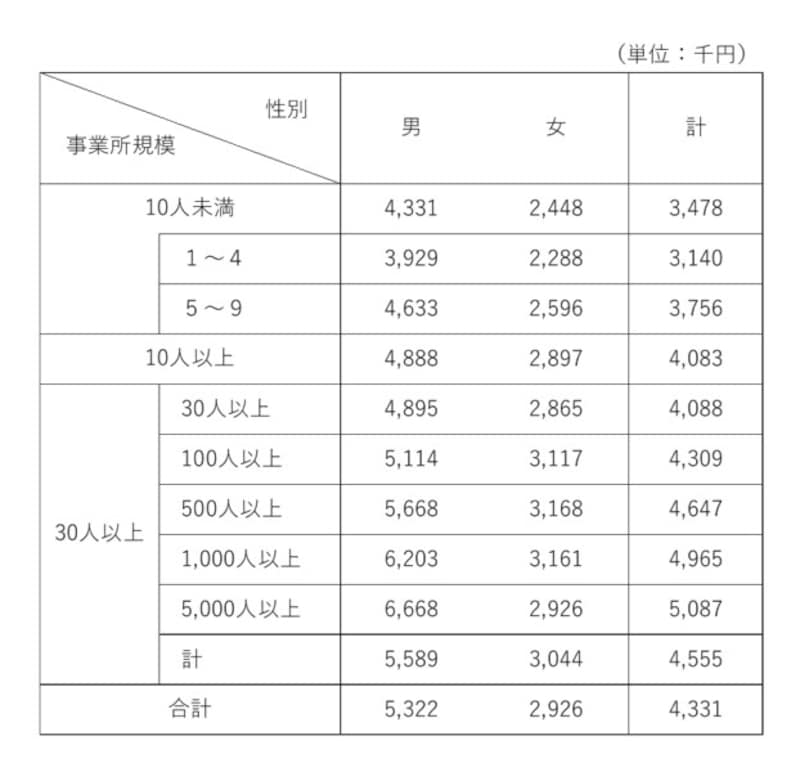

また、男女の年収格差もまだまだ大きいようです。

一方、平均値は、たとえばその集団の中に高額所得者が含まれていると平均値(平均年収)が引き上げられてしまうことがあります。そのため平均値が実感とずれることがあるのです。 この2社の平均年収は同じ400万円です。株式会社ABCのように、1人の年収が飛び抜けていると、ほとんどの人が平均年収を下回り、実感とかけ離れた平均年収と感じてしまいます。

そこで、全体のちょうど真ん中の値である中央値を使うと、一般の人たちの実感に近くなります。いろは株式会社の年収の中央値は400万円で平均年収と同じ金額となりますが、株式会社ABCの中央値は255万円となります。

【A社】生涯年収が上位の企業:年間平均給与3100万円(約100人)

【B銀行】九州の地方銀行:年間平均給与667万円(約3700人)

それぞれの有価証券報告書を見てみることで、A社は業績が好調のため賞与が7~8割を占めていて、実は給与だけだと普通ということがわかります。

B銀行は、役員報酬が平均3300万円(11人)で飛び抜けて高給取りの人はいないけれど、平均給与の計算には臨時従業員分も含まれていて、その人数が3分の1を占めているから、正規の行員の平均給与はもう少し高そうだな、とか表面の数字からはわからないことが見えてきます。

上場している企業は、EDINET(有価証券報告書等の開示書類を閲覧するサイト)で有価証券報告書等を公開しています。そこで有価証券報告書を開いて、「役員報酬」や「給与」または「給料」という語句で検索すると該当ページを調べることができます。

※経団連が公表している2021年6月度「定期賃金調査結果」と2021年「夏季・冬季 賞与・一時金調査結果」を合算。

どうしてこうも平均年収が違うのかというと、調査の仕方や調査対象が異なるからです。また、これらの平均年収が、実際とはかけ離れていると感じる人も多いようです。そこで少しでも実際の平均年収の感覚に近づくために、業種や年齢、会社規模、そして都道府県別に平均年収を分けて見ていきたいと思います。

業種別・年齢別の平均年収

まずは業種別と年齢別の年収です。 たとえば、製造業に勤務している39歳の人の場合、表の業種「製造業」、年齢「35~39歳」が交差するところを見ます。4453(千円)という数字、つまり445万3000円が平均年収となります。同じ年齢層(35~39歳)の全業種平均は457万3000円ですので、製造業の平均年収は、同年齢層の全業種平均より12万円低いということになります。

年齢別に見ると、いずれの業種も年功序列になっています。ピークはほとんどの業種が50~54歳であり、55歳以降は減少していることがわかります。

事業所の規模別の平均年収

次に事業所の規模と男女別の平均年収を見比べてみます。事業所の規模は、従業員の人数を基準にしています。

全体的には事業所の規模が大きいほど、平均年収が高くなる傾向が表れていますが、女性の平均年収が最も高いのは「500人以上(1000人未満)」の規模の事業所です。また、男女の年収格差もまだまだ大きいようです。

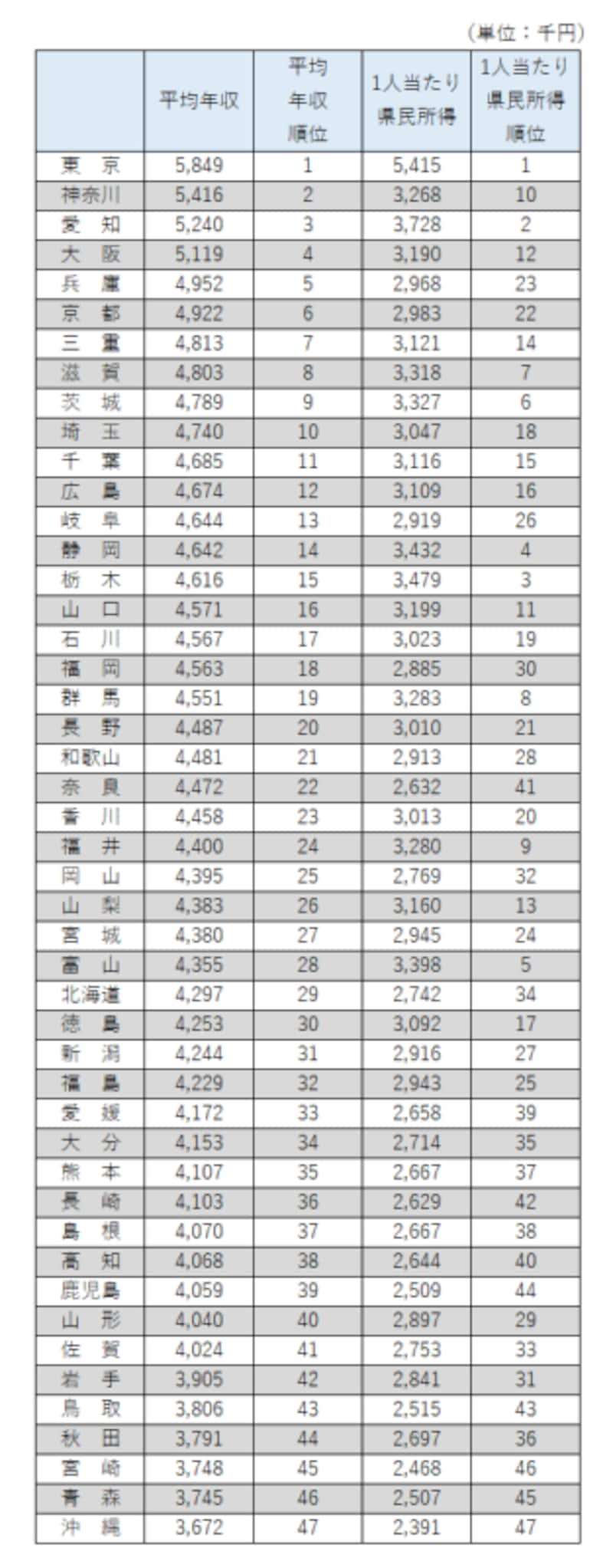

都道府県別の平均年収

次に都道府県別の平均年収をランキング形式にしてみました。東京と下位の県の間には、200万円以上の差があります。 参考までに、1人当たり県民所得とその順位も並べています。県民所得は、個人や企業などがうみだした都道府県全体の所得の合計です。県民所得が高い都道府県が平均年収も高くなりそうですが、必ずしもそうでないようです。平均値より中央値が世間の実感に近いことがある

平均年収を高いと感じる方は、中央値を見ると実際の感覚に近いかもしれません。中央値とは、たとえば年収を高い順に並べたときに、ちょうど真ん中にくる人の年収のことです。一方、平均値は、たとえばその集団の中に高額所得者が含まれていると平均値(平均年収)が引き上げられてしまうことがあります。そのため平均値が実感とずれることがあるのです。 この2社の平均年収は同じ400万円です。株式会社ABCのように、1人の年収が飛び抜けていると、ほとんどの人が平均年収を下回り、実感とかけ離れた平均年収と感じてしまいます。

そこで、全体のちょうど真ん中の値である中央値を使うと、一般の人たちの実感に近くなります。いろは株式会社の年収の中央値は400万円で平均年収と同じ金額となりますが、株式会社ABCの中央値は255万円となります。

会社別の平均年収

最後に会社別の平均年収です。上場している会社に限った方法ですが、上場している企業は、有価証券報告書の中身を見れば、年間平均給与や役員報酬を見ることができます。2社の年間平均給与を見てみましょう。【A社】生涯年収が上位の企業:年間平均給与3100万円(約100人)

【B銀行】九州の地方銀行:年間平均給与667万円(約3700人)

それぞれの有価証券報告書を見てみることで、A社は業績が好調のため賞与が7~8割を占めていて、実は給与だけだと普通ということがわかります。

B銀行は、役員報酬が平均3300万円(11人)で飛び抜けて高給取りの人はいないけれど、平均給与の計算には臨時従業員分も含まれていて、その人数が3分の1を占めているから、正規の行員の平均給与はもう少し高そうだな、とか表面の数字からはわからないことが見えてきます。

上場している企業は、EDINET(有価証券報告書等の開示書類を閲覧するサイト)で有価証券報告書等を公開しています。そこで有価証券報告書を開いて、「役員報酬」や「給与」または「給料」という語句で検索すると該当ページを調べることができます。

おわりに

平均年収の違いを紹介してきましたが、数字の中身や意味をよく見て自分で考えてみようという気づきになれば幸いです。もし今の年収に満足していないのであれば、年収を上げるためには次の方法があります。

- 今の勤務先で給料を上げる努力をする

- 条件の良い会社へ転職する

- 起業・副業・投資で収入を得る

2や3は簡単そうに見えますがリスクもあります。どの方法にも共通していますが、楽をして稼ごうとしたり、焦ったりすると、逆に大きなお金を失うことになりかねません。どれをするにも自分の強みを活かせる場所で、1つに絞って最善を尽くすことが大事だと思います。

【関連記事・動画をチェック!】