「このクルマは単なる新型車ではない」と語る豊田社長

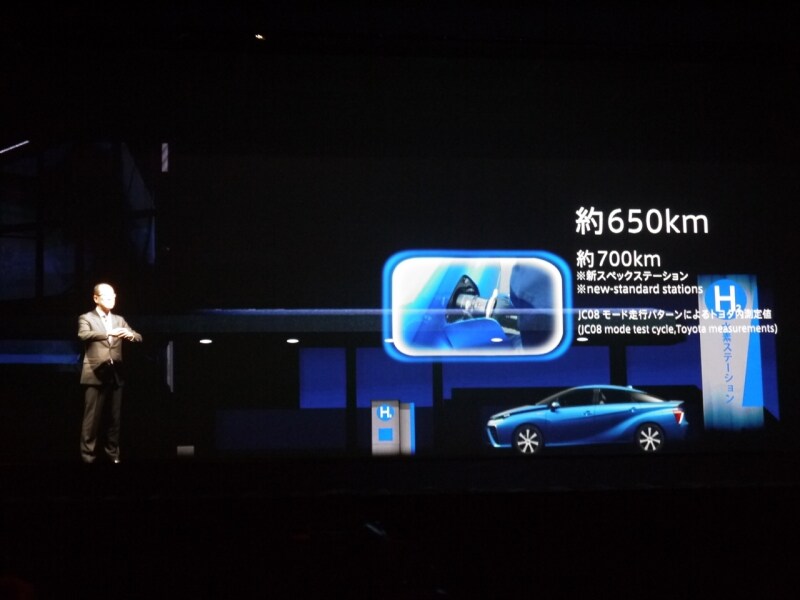

さて、日本科学未来館で開催された発表会では、ホログラムを使ったプレゼンテーションも目を惹いたが、すでに発表会前日に公開されていた豊田社長の動画も流された。

豊田社長は動画で「このクルマは単なる新型車ではない」とまで言い切り、加藤副社長も「初代プリウスを超えるイノベーション」と、まさに車名どおり「MIRAI(ミライ)」のクルマと言い切っている。

しかし、住む地域でユーザーを選び、さらには立ち上がり期の2015年末までは約400台しかない生産キャパなど数多くの制約がまだ残るなかであえて「MIRAI」を投入するのはなぜか。

発表会ではトヨタが把握している受注台数(購入を決定した)は約200台で、中央官庁や法人が中心で、納車はすでに来年年央になる可能性も、としている。

国と一体となった水素社会実現のため欠かせない存在がFCVで、水素ステーション建設というインフラ整備を待っていたのでは、いつまで経ってもFCVの普及が進まないという考えも確かにうなずける。

水素は、石油由来だけでなく、汚泥やバイオマスなどからも生成可能で、地球上にほぼ無限にあり、しかも電気と違って容易に貯められるなど、メリットが多く、日本のような資源の自給率が低い国に向いているというのは以前から指摘されていたとおりだ。

ハイブリッドのように10年で現在のように普及するのは難しいだろうが、初代プリウスが出た1997年当時、これだけ普及するとは予測できなかったはず。

いまや、当時懐疑的だった欧州メーカーもハイブリッドやプラグインハイブリッド(スポーツカーの性能向上が主な狙いだとしても)を数多くリリースしている時代になっている。

経済産業省が示した「2025年頃には、同車格のハイブリッド車同等の価格競争力を有する車両価格の実現」というロードマップもハイブリッドよりもハードルは高そうとはいえ、まったくの夢物語とはいえないだろう。

トヨタがエコカーでリードし続ける切り札になるか!?

後席はシートサイズは十分だが、フロアから座面までの高さが低く、前席下には足がほとんど入らないなど、同クラスのガソリン車、ハイブリッド車と比べるとパッケージング面ではまだまだ大きなハンデを背負っているのを感じさせる

今回の「MIRAI(ミライ)」は4人乗りだが、実際に前席と後席に座ってみると、とくに後席は、大人が座れるスペースを確保しつつも、床下にあるFCスタック、あるいは車体中央下側と荷室側に2つ搭載される高圧水素タンクなどによる「上底感」があり、ガソリン車やハイブリッドと同等のパッケージングを実現するにはまだ時間が必要だろう。

しかし、EVを短距離移動用と捉えるトヨタは、ハイブリッド(PHV含む)に注力してきただけに、EVを飛び越え、FCVでリードできれば、ハイブリッド同様にエコカーで覇権を握れるという思いは当然あるはず。

ユーザーにとってはHV、PHV、クリーンディーゼル、EVに加えて、FCVも選択肢に入るという時代の一歩を「MIRAI」が踏み出したのは間違いない。