親知らずの生え方……水平埋伏タイプは抜歯難易度高め

親知らずは生え方によって抜歯の難易度が異なってきます。今回はそれぞれの生え方と歯の形状と、難易度の関係を解説します。親知らずの生え方は主に次の3つ。生え方によって抜歯の際の難易度が変化することを理解しておきましょう。

■難易度1 真っすぐタイプ

真っすぐ生えていれば、奥歯と同じように抜歯が可能

真っすぐ生えている場合でもあごの奥にそれ以上のスペースが無い場合は、抜歯しなければならないことも。通常の奥歯の抜歯と同じか、やや高めの難易度になることが多い。

親知らずのトラブルで最も多いタイプ。歯の一部を削って分割することが多い

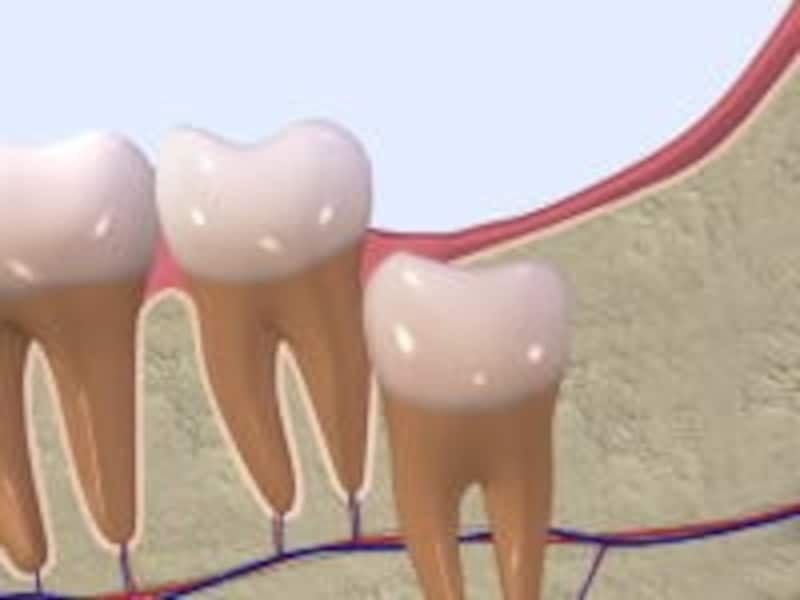

■難易度3 水平埋伏タイプ

水平埋伏では、骨の一部の削除と歯の分割が行なわれることが多い

どのタイプの親知らずかは事前のレントゲン撮影ですぐに分かります。これ以外にも抜歯の難易度に影響を与えることを、次の項目でご紹介します。

抜歯難易度を上げる生え方以外の要素

親知らずは生え方だけではなく、歯の形や炎症の有無によっても抜歯の難易度が変わります。たまに年を取ってからの親知らず抜歯は大変と思っている人がいますが、年齢は基礎疾患の有無や薬剤の服用状況に影響を与えることはあっても、抜歯行為そのものにはあまり影響しません。■歯の形態

親知らずの根が上記のような形の場合、取り出す最後で苦労することも

■あごの開き具合

あごが大きく開けられない場合、抜歯の器具が奥まで届きにくく治療がスムーズに行かないことも。治療に時間がかかることが多くなります。

■下あごの血管神経

歯の内部の神経ではなく、下あごの骨の中にある太い神経と血管も考慮の必要あり。横向きの親知らずは、この血管神経の近くにあることが多いため、抜歯時にどうしても神経が刺激されるリスクが高くなります。しびれや麻痺が残ることや著しい出血が起こることも。

■炎症

炎症があると麻酔が効きにくかったり、出血が起こりやすくなります。このためあまりに腫れや炎症が強い時は抜歯を行なわず、まずは炎症を抑える薬等の治療を優先させるのが一般的。

親知らず抜歯のリスクが高い場合は、入院して全身麻酔下で複数本の親知らずをまとめて抜歯することを勧められることもあります。

【関連記事】