「ナショナリズム」をわかりやすく・簡単に解説!

「ナショナリズム」というものを定義することは、われわれの想像以上になかなか難しいことのようです。アーネスト・ゲルナーはナショナリズムを「実際のところ近代世界でしか優勢とならない特定の社会条件の下でのみ普及し支配的となる愛国主義」と述べています(『民族とナショナリズム』岩波書店)。エリ・ケドゥーリーは「ナショナリズムは19世紀初頭にヨーロッパで作り出された教義である」と述べました(『ナショナリズム』学文社)。高柳先男はナショナリズムを、ベネディクト・アンダーソンの主張をもとに「ネーションという『想像の共同体』の存立・統合・独立・発展を願う感情、運動」であると規定しています(『現代政治学小辞典』有斐閣)。

このようにナショナリズムの定義、つまりナショナリズムとは何かということについては、「自分たち国民、民族を重視する考え」ということの他は、多くの議論があり、なかなかその本質をつかまえることはできないようです。

しかし、多くの政治学者の主張に共通しているのは、「ナショナリズムは<普遍的なものではない>のではないか」というものです。実際、ナショナリズムらしいものが現れるのは、ヨーロッパ社会が近代になってからだというのが政治学の「常識」になっています。いったいどういうことなのでしょうか。

<目次>

- 「ナショナリズム」は近代以前にはなかった

- アメリカにおける近代以前の「愛国者」とは?

- フランス革命とナショナリズムの成立

- ナショナリズムが世界を一周

- ナショナリズムのメリットと問題点

- ネーションとエスニック

- トランス・ナショナルな時代の風

「ナショナリズム」は近代以前にはなかった

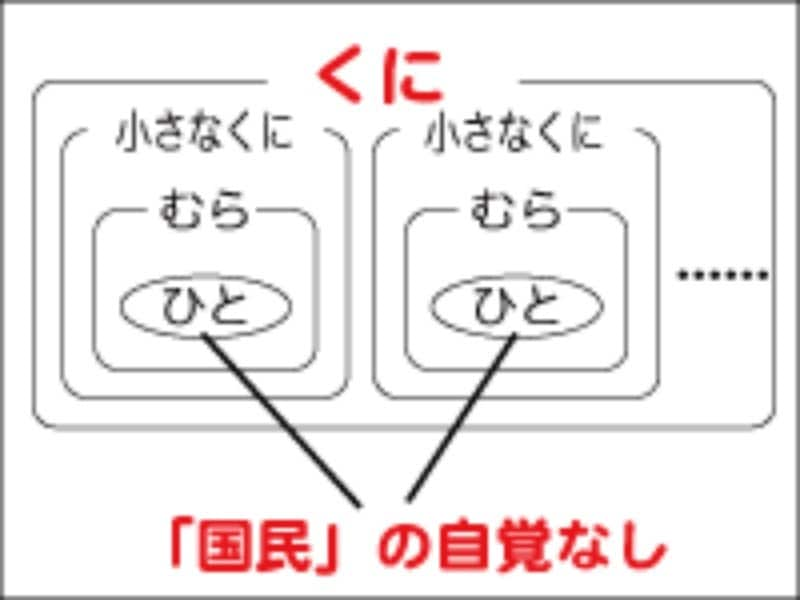

近代以前の社会には、「くに」はあっても、「国民(ネーション)」はいませんでした。不思議なことのようですが、そうなのです。日本という「くに」はありました。しかし、江戸時代が終わるまで、多くの人々(ごく少数のエリートを除いて)は自分たちのことを「日本人」とは意識していませんでした。「紀州人」「上州人」「○○藩士」「江戸っ子」……それが、人々のアイデンティティーでした。このようなことは、現代でもみられることです。ロシアの隣国・ベラルーシの農村で誰かに声をかけ、「あなたは何人ですか」と聞くと、「ここの土地の者だ」と答えるそうです(『不思議の国ベラルーシ ナショナリズムから遠く離れて』岩波書店)。

13世紀にモンゴル帝国がアジア征服に乗り出した時、日本や中国、朝鮮が守ろうとした「くに」は「皇帝のくに、天皇のくに、幕府のくに、国王のくに」だったわけで、さらにいうと、日本の場合は事実上の地域領主だった武士たちが支配する「くに」だったのでした。

アメリカにおける近代以前の「愛国者」とは?

もちろん、どの時代にも愛国者はいました。しかし、ジャンヌ・ダルクのような愛国者だけが愛国者ではありませんでした。君主の忠臣として内乱を鎮めるのもまた愛国者の条件でした。漢王朝を守ろうとする劉備が愛国者で、王朝を乗っ取ろうとする曹操は「賊」という三国志の歴史観にそれは表れています。愛国者は必ずしも後のナショナリズムのような考えをもっていたわけではなかったのです。アメリカ独立戦争も、基本的には植民地の自治を守りたい人々が「愛国者」とよばれ、イギリスと戦って独立を勝ち取ったのです。しかしその後、アメリカを13の旧植民地という「くに」の連合とするか、それとも今のような「国家」にするか、人々は議論を続けていくことになります。

そのためアメリカ合衆国憲法ができたのは、アメリカ独立戦争集結から4年もたった1787年のことでした。18世紀の終わり、ナショナリズムが芽吹きはじめた時期です。しかしこのころはまだ、アメリカ・ナショナリズムに対して、自分たちの「くに」を守ろうとする大きな抵抗勢力があったのです。

ナショナリズムの事例:フランス革命とナショナリズムの成立

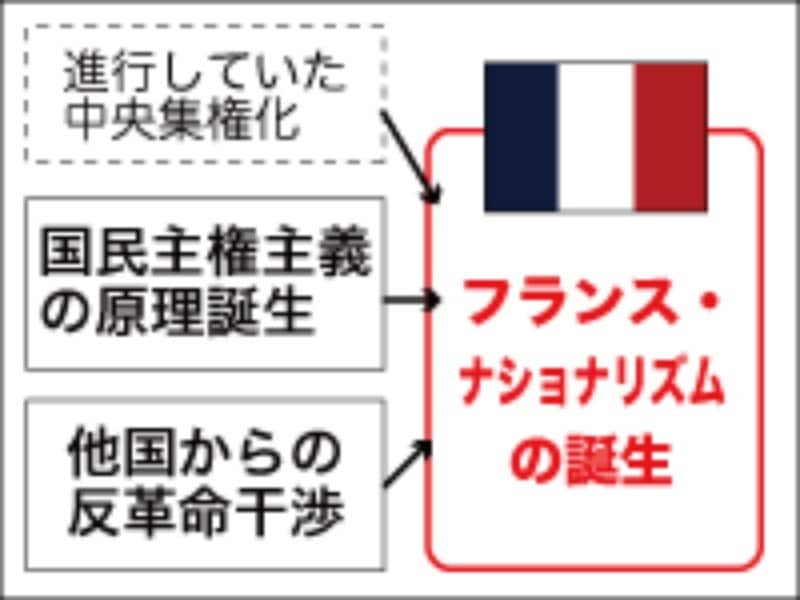

「民族=ネーション」を主体とする考え、いわゆる「ナショナリズム」の成立は、フランス革命によってもたらされたといわれています。もっとも、フランス革命より前に、ネーションは成立しつつありました。16世紀から始まった西ヨーロッパ諸国の「絶対王政の確立」や「中央集権化」は、「くに」の中にたくさん存在していた荘園や教会の権力を排除し、それぞれの勢力に分かれていた人々を、ひとつにまとめていきました。こうして生まれたのが「ネーション・ステイト=国民国家」です。国民国家のさきがけはスペインやポルトガルだと考えられています。やがてイギリス、オランダ、フランスなどが国民国家になっていきます(それに対して、ドイツやイタリアはなかなか国民国家になれませんでした。大小の国家に分裂していたからです)。ただ、この段階ではまだ国民は「国家によって支配される人々」でした。

しかし、17世紀から18世紀にかけて、経済の発展によって国民の経済的な力や権利意識が高まってくると、彼らは政治への権利を要求し、「市民革命」を起こし、「支配する側」になっていきます。このなかで一番インパクトがあったのがフランス革命でした。フランス革命のなかで絶対王政や封建制度と闘った人々は、「フランス国民」としての団結によって国家を運営していこうとしました。

「あらゆる主権の原理は、本質的に国民に存する。いずれの団体、いずれの個人も、国民から明示的に発するものでない権威を行い得ない」(フランス人権宣言第2条、訳は『人権宣言集』(岩波文庫)より)

さらにフランス革命をつぶそうとする他の国々の干渉に対しフランス国民が反発、革命戦争が勃発しました。ナポレオンがヨーロッパをほぼ制覇することで終わるこの戦争のなかで、フランス人はさらに国民として団結していったのです。団結が自由を守ると考えたのです。

イギリスはフランスよりもいち早く市民革命を経験していましたが、イギリスのナショナリズムは、象徴的な国王のもとでの団結であって、中世的なものをひきずっていました。「自由主義」という近代的イデオロギーのために団結したという意味で、フランスのナショナリズムは、ナショナリズムの1つの完成をみたのでした。

ナショナリズムの事例:ナショナリズムが世界を一周

「革命の皇帝」として戦争を戦ったナポレオンは、先にも述べた通りヨーロッパの大半を制覇しました。しかし、このことは逆に、制圧されてしまった他の民族のナショナリズムの形成に向かわせることになります。いち早くその機運が高まったのが、ナポレオンによって完膚なきまでに叩きのめされたドイツでした。何十もの「くに」に分かれていたドイツでしたが、これを機に「ドイツ・ナショナリズム」の機運が高まっていくのです。ナポレオンの覇権にドイツが屈していた時代、哲学者フィヒテは、講演「ドイツ国民に告ぐ」において、「余はドイツ人全体のために、ドイツ人全体について述べる」(訳は『ドイツ国民に告ぐ』岩波新書より)と高らかに宣言したのです。結局、ナポレオンは自らがまいたナショナリズムの種によって、「諸国民の闘争」に直面し、没落していくのです。

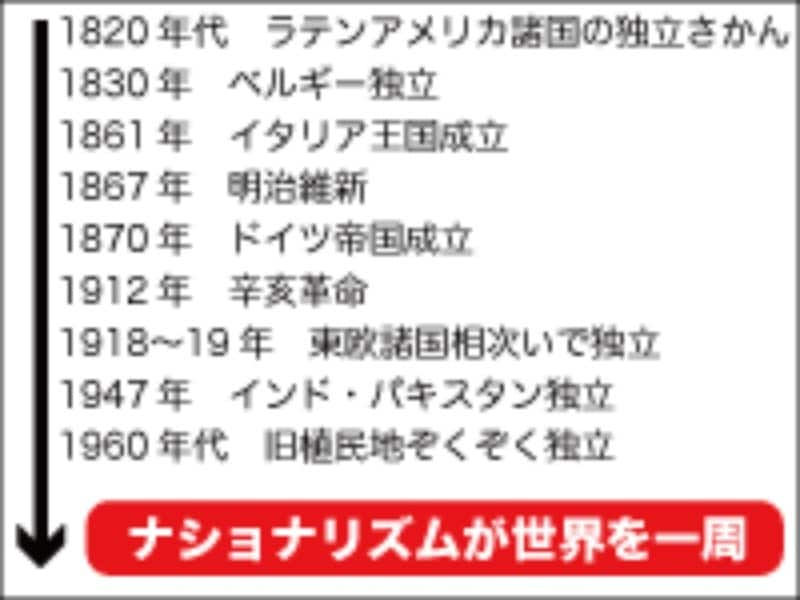

もっともナポレオン没落後、「くに」にこだわった旧体制の支配層たちは、ナショナリズムを危険だと考え、抑圧しようとします。しかし、ナショナリズムの動きを止めることはできませんでした。ラテンアメリカ諸国、ギリシア、ベルギーと、ナショナリズムに基づいた新しい国民国家が次々に成立していきます。

そして19世紀の後半にはドイツ、イタリアが統一され明確なナショナリズムを持った国民国家が誕生。東洋でもそのころ300の藩に分かれていた「くに」であった日本が、明治維新により中央集権国家へと変貌します。「一身独立して一国独立す」と『学問のすゝめ』で述べた福沢諭吉ら民間人の運動もあり、「日本ナショナリズム」が形成されていきました。

さらにヨーロッパの進出に悩んだ中国でも、徐々に「中華ナショナリズム」が形成されていきます。最初は「清王朝」という「くに」を守るための愛国心にすぎなかった感情は、孫文ら西欧的知識をもった人々によって近代的ナショナリズムとして完成され、それに基づき中国でも辛亥革命が起こったのです。

そして第二次世界大戦後には旧植民地が次々と独立して「国民国家」を形成していきます。こうして、ナショナリズムは市民革命の原理から、世界一般の原理として普及していくことになるのです。

ナショナリズムのメリットと問題点

ナショナリズムは、自給自足が基本の農耕社会から、現代のような産業社会へと移行するうえで必然的に産まれたもの、と考えているのが1ページ目でも紹介したゲルナーという人です。産業社会の進展は市場を広げ、閉鎖的な「むら」からできていた「くに」を、国民による1つの「国民国家」に変えていきました。国家の産業を発展させるためには、文化、特に言語の統一が必要です。話し言葉がばらばらでは効率性はあがりませんからね。なかにはイギリスのようにわりと自然に統一されていった国もありましたが、日本のように「富国強兵」「殖産産業」をスローガンに、国家をあげて中央集権的な教育を行い、文化・言語の統一を行っていった国も少なくありませんでした。

こういうなかでナショナリズムが育まれていったというのがゲルナーの基本的な考えです。実際、ナショナリズムによって国民の団結、教育の発達が生まれ、産業化が進んだ例は、日本をはじめ多くの国であることでした。

しかしそれは、時には国民の中にいる比較的少数派の「エスニック」を強制的に「ネーション」に同化させたり、あるいは差別したりすることにもつながっていきました。エスニックの言語とは異なる言語を強要したり、エスニックの文化を野蛮と決めつけなくしていったりすることがみられるようになったのです。

ナチス・ドイツが行ったユダヤ人への迫害と大虐殺(ホロコースト)はその極地ですが、他にも、異質なエスニックを差別・迫害することはありましたし、今もあるのです。「中華ナショナリズム」と「チベット・エスニック」の問題、「日本民族」と「アイヌ民族」の問題……。

1990年代のボスニア紛争で、セルビア武装勢力が行ったとされる「民族浄化」という名の下での虐殺・レイプに世界は震撼しました(もっともこのとき、他の民族がまったく同じことをしていないわけではありません)。ナショナリズムがもつ強烈な副作用に、われわれは注意しなくてはなりません。

ネーションとエスニック

ネーション(民族)とエスニックは、どこが違うのでしょうか。最初に取り上げた、ネーション=「幻想の共同体」説には、少なからず異論もあります(谷川稔『国民国家とナショナリズム』など)。しかし、ネーションが主観的な概念である、ということは多数説です。それは、アメリカ合衆国のネーションの中身があまりに多様なことからもわかります。ヨーロッパ諸国のサッカー・ナショナルチームをみても、実に多様です。「自分はフランス人だ」「自分はスペイン人だ」……それが、ネーションという集団で生きていく一番の条件なのです。対してエスニックは客観的であるといわれています。言語、宗教、文化などの共通性がエスニックを形成するといわれています。

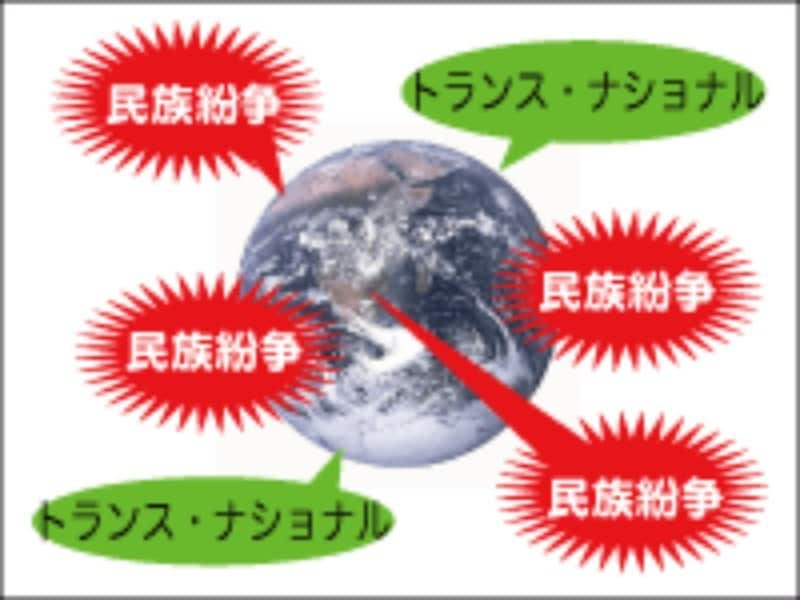

1990年代からの世界は「エスノ・ナショナリズム」の時代であったと言われます。「作られた国民国家」に押し込められていたエスニック集団が、冷戦の崩壊とともに、自らの利益を叫び、そして一部はネーションからの独立を試みていったのです。そういう意味で現代は民族紛争が多発する時代になっています。

もっとも、ネーションがエスニック的になることもあることに注意したいところです。ナチス・ドイツはゲルマン民族の優秀性を説き、侵略や多民族迫害を正当化していきました。これはナショナリズムというよりは、エスノセントリズム(自民族中心主義)の典型例です。

ただ、「健全な(というものがあるなら)ナショナリズム」と「エスノセントリズム」が、ナチス・ドイツの例のようにはっきりわかることはむしろ少ない、ということには注意したいところです。

トランス・ナショナルな時代の風

50年間で2度の世界大戦を経験した欧米諸国を中心に、現代世界の軸足はナショナリズムから、脱ナショナリズム、すなわち「トランス・ナショナリズム」へと移行しつつあるといわれます。その象徴がEU(欧州連合)です。13の国で共通の通貨・ユーロが流通していますが、近代国家にとって通貨はネーションを象徴するものの1つだったはずです。そういった意味でEUはネーションを越えたトランス・ナショナリズム、あるいは「スープラ・ナショナリズム(超国家主義)」を体現しています。経済のグローバル化も、トランス・ナショナリズムに拍車をかけています。欧米諸国では日本車が走り、日本企業の株式は欧米やアラブ産油国の資金によって買われています。オバマにアメリカ大統領になってほしいと真剣に考える日本人がいます。こうした風潮は、インターネットの普及によって、さらに輪をかけて広がっています。

とはいえ、まだそれは「そよ風」にすぎません。「9.11」以降「アメリカ・ナショナリズム」はむしろ高揚しているといわれます。日本でも近年、ナショナリズムを強調する主張が増えているということはたびたびいわれることです。

そしてトランス・ナショナリズムの時代というにしては、世界環境問題やアジア・アフリカの深刻な貧困の問題など、地球規模で取り組まなければならない問題が依然として解決の兆しすらみせていないことに注意すべきでしょう。

ドラッカーが『断絶の時代』などで語った産業資本主義社会から知識資本主義社会への移行が、ゲルナー式にナショナリズムのあり方を変えていくのでしょうか。いずれにせよ、ナショナリズムの「功」と「罪」(トランス・ナショナリズムについてもいえることですが)をしっかり自覚することは、大切なことだと思われます。

参考書籍・サイト

- 『民族とナショナリズム』 アーネスト・ゲルナー 加藤節/監訳 2000 岩波書店

- 『ナショナリズム(第2版)』 エリ・ケドゥーリー 小林正之・栄田卓弘・奥村大作/訳 2000 学文社

- 『ナショナリズムの歴史と現在』 エリック・J・ホブズホーム 浜林正夫・嶋田耕也・庄司信/訳 2001 大月書店

- 『[増補新版]政治学への道案内』 高畠通敏 1991 三一書房

- 『国民国家とナショナリズム』 谷川稔 1999 山川出版社

- 『(改訂)ドイツ国民に告ぐ』 フィヒテ 大津康/訳 1940 岩波文庫

- 『現代政治学小辞典【新版】』 阿部齋・内田満・高柳先男/編 1999 有斐閣

- 『人権宣言集』 高木八尺・末信三次・宮沢俊義/編 1957 岩波書店

- 『断絶の時代 来るべき知識社会の構想』 ピーター・ドラッカー 林雄二郎/訳 1980 ダイヤモンド社

【関連記事】