泡立つ! アクリルたわしの編み方

石けんで泡立つアクリルたわしの編み方

以前の記事、「

アクリルたわしの編み方!100均材料で簡単に作ろう【編み図付き】」にて、我が「エコ家事」ガイドサイトでも、アクリルタワシの注目度はナンバーワン! アクリルタワシを愛用してくださっている方、アクリルタワシに少しでも興味を持ってくれた方、ありがとうございます!

![]() |

| 新作のアクリルたわしは、面倒を省いた便利品!どうぞお試しあれ! |

今回、ガイドがアクリルタワシを日々使っている中で、不便だなぁと思っていることを改良するべく、新作アクリルタワシを作ってみました。

円形のタワシを作るよりももっと簡単で、使い勝手も上々の「油落とし専用アクリル石けんタワシ」とでも名づけましょう!

四角く編んで行って、周りを縫うだけの簡単な作りです。カギ針での編み物が出来る方なら、説明文を読み飛ばしてもらって大丈夫です~!

カギ針はやったことないわ……という方、またしてもわかりにくい説明で恐縮ですが、一緒にレッツ編み物! です!

油落とし専用アクリル石けんたわしとは

記事「

アクリルたわしの編み方!100均材料で簡単に作ろう【編み図付き】」では、中央から丸く編み進め、円形のアクリルタワシを作りましたね。

この形は手にフィットしてとても使いやすく、薄いのでコップの底やお皿の角などもキレイに洗えるのでとても便利なのですが、面倒なのが、ギトギトの油汚れの時。

油汚れは、

ウエス(ボロ布)で拭ってから洗えば、ほとんどは落ちるのですが、揚げ物やイタリアンや中華料理などの後の、使ったお皿全部に広がってしまうベタベタした油汚れ、脂が乗った旬のお魚を焼いたグリル、霜降りのように脂の乗ったお肉を焼いたフライパンなどなど、さすがのアクリルタワシも太刀打ちできないときがあります。

そんなときに、液体石けんや洗剤等を少量つけて洗うと良く落ちるのですが、少量の食器のときにはいいのですが、アクリルタワシはそもそも泡立ちで汚れを落とすわけではないので、毎度毎度、お皿ごとに液体石けんをつけなければならないときもあります。

ガイドは、液体石けんを使っているときもあれば、アクリルタワシを固形石けんにこすり付けて洗っているときもあるのですが、かなり面倒ですし、石けんの量もなかなかうまく調節できません。

いちいち石けんつけないで洗える方法はないかなぁと思ったので、石けんをアクリルタワシに入れてしまうことにしました!!

中に石けんを入れれば、いつでも手元で石けんとアクリルタワシの両方の良さを同時に体感できます。石けんとアクリルタワシは、水を吸ってくっ付きあうので、アクリルタワシの口を縛らなくても石けんが落ちてきません。

石けんの泡立ちが欲しいときは、少量の水をつけて手で少し揉み、泡を立てて洗えます。

ガイドは、油っぽくない汚れのときは普通のアクリルタワシ、油っぽい汚れのときは「油落とし専用アクリル石けんたわし」に持ち替えて使っています。ずっと油落とし専用アクリル石けんたわしを使っていると、石けんが無闇に流れて、排水を汚してしまうかもしれませんので、使い分けが重要だと思います。

この「油落とし専用アクリル石けんタワシ」は、他にも便利な使い道があります。記事「

無添加石鹸の作り方! 手作りのクラフトソープで楽しくエコ家事」で紹介しましたが、小さくなった石けんを集めてクラフトソープにする方法をお伝えしましたよね。その他にも、小さくなった石けんを「油落とし専用アクリル石けんタワシ」の中に集めて入れ、使い切ってしまうというのもいいアイデアではないかと思います。

「油落とし専用アクリル石けんたわし」の編み方

1段目の鎖編みから始め、延々細編みを編んでいくだけ。四角く編みます。ガイドはキツめの編み方で出来上がったものが好みなので、少々キツめに編んでいます。

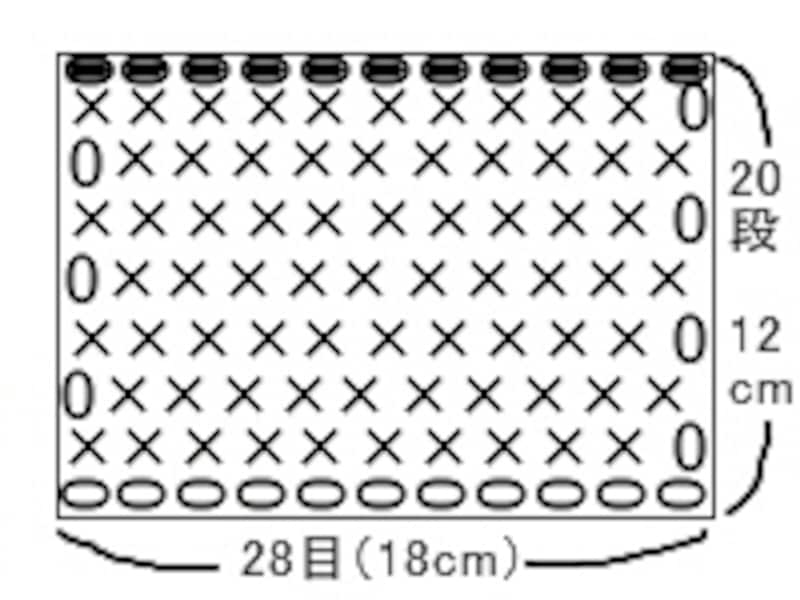

100円ショップダイソーのアクリル毛糸(並太)を、6号針で編み、1段目の鎖編みが28目(18cm)、20段(12cm)で編みました。

編み図を描くほどの作りでもないのですが、ものすごく適当な編み図を参考のために描いてみました。段も列もアバウトにしていますので、目数とcmのみ参考にして下さい。

鎖編みを1段編み、立ち上がり1目めに鎖編みを入れ、細編みをしていきます。最後の段に引き抜き編みをしておしまいです。(好みで、最後の鎖編みのときに、輪っかを作ります)

超初心者さん向け「油落とし専用アクリル石けんたわし」の編み方

1.まず、編み始めにわっかを作ります。短い方は、10cmくらいたらしておきます。画像のように、短い方が向こう側、毛糸玉につながっている方がこちら側になるようにします。

2.そのままの形で輪っかを押さえ、人差し指にかけた糸を1回カギ部分にかけ(向こうからこっちに回してかける)、輪っかの中に通します。

3.これが作り目です。1目と数えません。ここから鎖編みをしていきます。

4.3と同じ要領で、1回カギ部分にかけた糸を、針の胴部分にかかっている糸の輪の中に通します。これを、28回(編み目のキツさで違うので18cm分くらい)繰り返します。

5.これで鎖目が1段編めました。ここから細編みをしていくので、編んできた方向とは逆の方に裏返します。ここから、上に向かって裏、表、裏、表、と編んで行きますので、都度1段編めたら裏返して編んでいってください。

6.立ち上がりを編みます。図のように、鎖編みの裏のプックリした部分にカギ針を通します(こちら側から向こう側に通します)。

7.カギ針に2本の糸がかかっていると思います。糸をカギ針にかけ、かかっている2本の輪に一気に通します。これで立ち上がりが編めました。これも1目と数えませんので、次の目から細編みを数えます。

8.細編みを編み始めます。先ほどと同じ裏のプックリした部分にカギ針を通し、「ここ」と書いてある赤の部分の糸の輪にだけ通します。

9.通せたら、こうしてまた2本カギ針にかかっている状態になるはずです。

10.そうしたらまた、糸を取り、カギ針にかかっている2本の輪の中を一気に通します。これで細編みが1目できました。ここから先は、8~10の工程を繰り返します。

1段編み終わったら裏返し、6~7の立ち上がりを編み、そこから8~10の細編みを編むのを繰り返すだけです。

「油落とし専用アクリル石けんたわし」の編み方・続き

11.20段(12cm)ほど編めたら、最後の段を引き抜き編みします。左図の「ここ」と書いてある部分にカギ針を通し、糸をかけて、カギ針にかかっている2本の糸の輪の中を一気にくぐらせます。

12.これで引き抜き編みができました。これを端まで繰り返します。

13.最後に、糸を10cmくらい引き出して、ハサミで切ります。

14.「とじ針」で外から見えないようにくぐらせて行き、端がわからないようにしまい込んで、余った部分をハサミで切っります。

15.左図のように、袋状になるように、とじ針でかかり縫いをしていきます。糸の端はくぐらせてしまい込んでもいいですし、結んでも構いません。

お好みで、輪っかを作ってぶら下げるようにしてもいいと思います。

出来上がり!!

出来上がったものに、石けんを入れて使います。水切れがいいように、吊り下げておくか、水切れのいい場所に置いてください。

汚れてきたら、石けんを取り出し、石けんで揉み洗いしてください。

おまけ

古歯ブラシのブラシ部分をカットして、アクリル糸の切れ端などを巻きつけ、すき間洗い用のブラシが作れます。アクリルタワシを作った後の切れ端を中に入れ込み、外に長い糸でグルグル巻きにしてもいいと思います。

シンクや洗面所の隅の汚れ用、コップや水筒の底用、などなど、何個も作って置いておくとお掃除に便利です。

ぜひあなたも、激落ち! で安価で環境にも優しいアクリルタワシ、愛用してくださいね。

【関連記事】