「東京は子育てに冷たい」は本当?(画像出典:PIXTA)

「東京は子育てに冷たい」と言われることがありますが、本当にそうでしょうか?

『データでわかる東京格差』(にゃんこそば著・SBクリエイティブ)では、共働き率や出生率などの統計を地図で可視化し、街ごとの子育て環境を読み解いています。

今回は本書から一部を抜粋・編集し、「なぜ都心のほうが出生率が高いのか?」という意外なデータの裏側に探ります。

東京23区では「都心ほど出生率が高い」

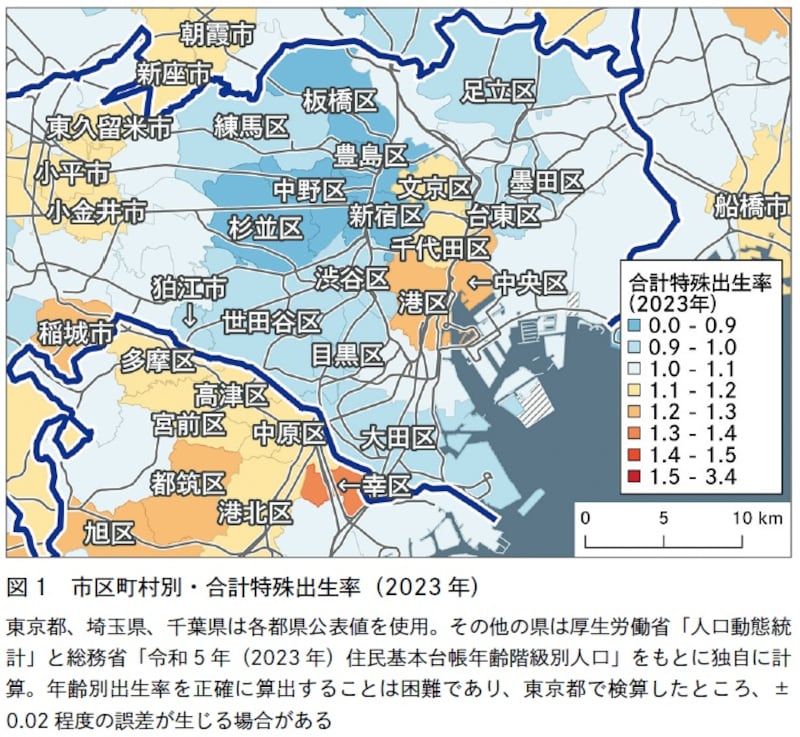

画像出典:『データでわかる東京格差』(にゃんこそば著・SBクリエイティブ)

2023年の全国の合計特殊出生率は1.20、首都圏1都3県全体では1.07、東京都では0.99でした。

地図(図1)を見て、まず気づくのは都心の出生率の高さです。東京23 区では中央区(1.24)と港区(1.23)を筆頭に、千代田区(1.17)、文京区(1.12)といった都心エリアの方が、周辺の区よりも出生率がやや高くなっているのです。

その一方で、新宿区、中野区、杉並区、豊島区といった23区西部のエリアでは、軒並み0.90 前後の低い水準にとどまっています。一体なぜ、都心の出生率が高いのでしょうか?

都心の出生率はなぜ高いのか?

都心の出生率が高い要因は、主に3つの要素が絡み合っています。

1. 住宅市場の変化とライフスタイル

2000年代後半以降、中央区や港区、江東区の湾岸エリアを中心に大規模なタワーマンションが次々と供給されました。これにより3LDK前後のファミリー向け物件が大量に供給され、かつては住まいの選択肢が限られていた都心部が、「職住近接」をかなえる新たな居住エリアへと変貌したのです。

2. 子育て希望のパワーカップルに適した立地

ここ10 年ほど、子育てしながらキャリアを継続できる環境が整ってきたことから、夫婦ともに高収入の専門職や管理職として働く「パワーカップル」が増加しています。

3. 高い既婚率

このように、ファミリー向け住宅の需要と供給が変化した結果、都心エリアは「これから結婚する単身者」よりも、「すでに家庭を築いている世帯」が選択的に居住する街へと様変わりしました。

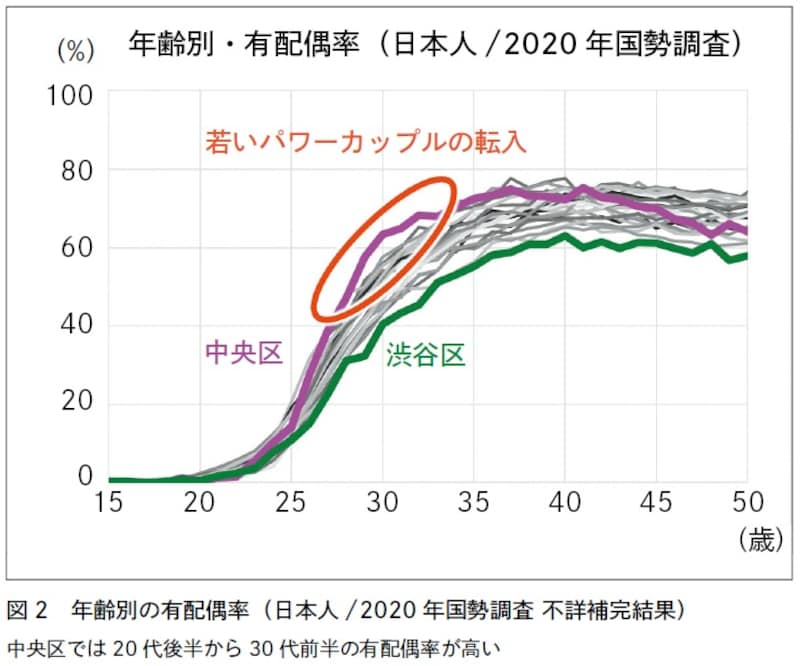

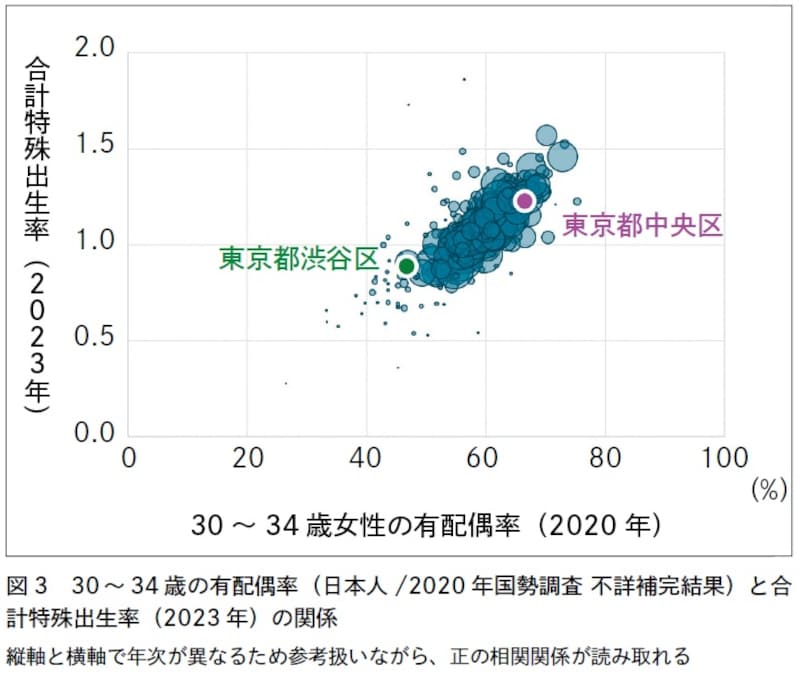

2020年の国勢調査によると、35 歳女性のうち配偶者がいる割合は、中央区と江東区で65%、千代田区で61%に達し、渋谷区(44%)、豊島区(49%)などを大きく上回ります(図2、3)。

画像出典:『データでわかる東京格差』(にゃんこそば著・SBクリエイティブ)

画像出典:『データでわかる東京格差』(にゃんこそば著・SBクリエイティブ)

こうした特徴的な人口構成が出生率を引き上げていると言えるでしょう。

この背景には、都心部が「職住近接」を重視し、子育てとキャリアの両立を望む世帯にとって、きわめて魅力的な条件を備えていることがあります。

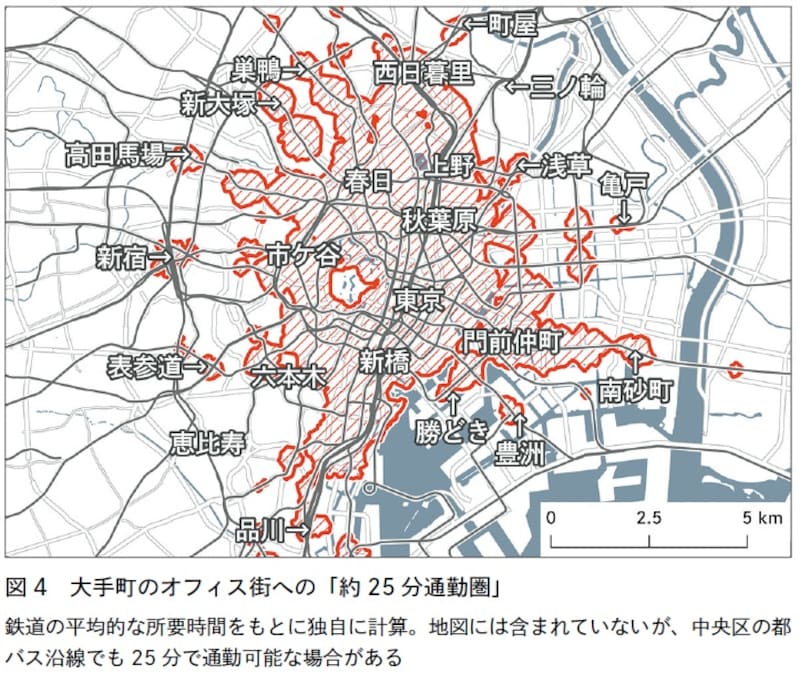

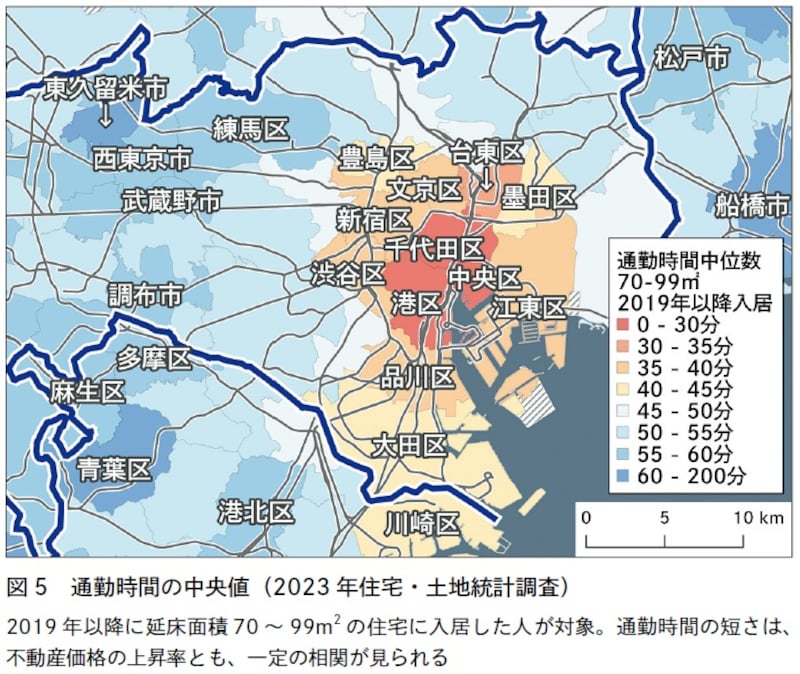

大企業の主要なオフィスは千代田区、港区に特に集中する傾向があるため、通勤時間を優先した住まい探しでは、都心3区や文京区が有力候補になります(図4、5)。

画像出典:『データでわかる東京格差』(にゃんこそば著・SBクリエイティブ)

画像出典:『データでわかる東京格差』(にゃんこそば著・SBクリエイティブ)

ベビーシッター利用支援や一時預かり・病児保育といったソフト面での子育て支援も他の区に劣らず充実しているため、忙しい共働き夫婦にとっては、予算が許せば最も合理的な選択肢になり得ます。

東京は「人口のブラックホール」なのか?

ここまで見てきた都心と、それ以外の地域の出生率の差は、首都圏の各地域がライフステージに応じて機能分担している様子を物語っています。

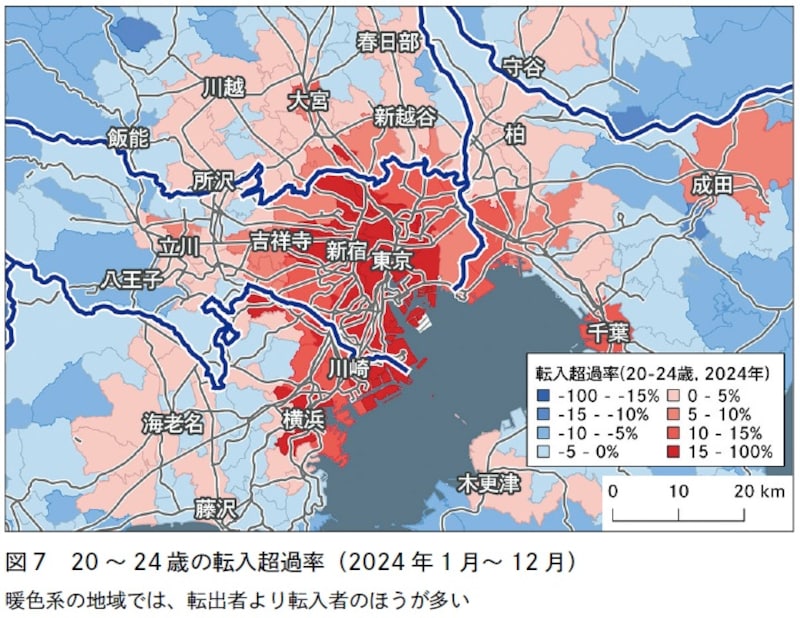

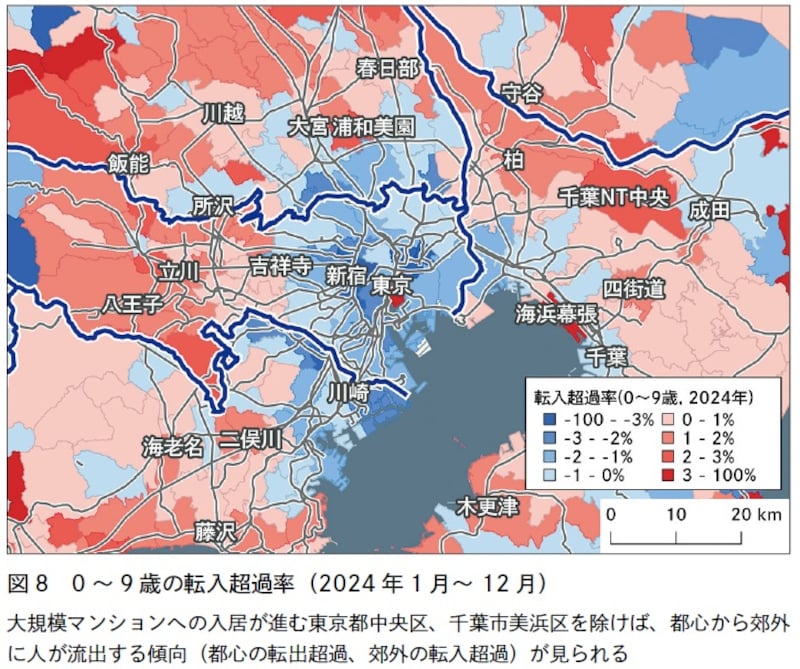

人口移動のデータを年齢別に可視化すると、その様子がさらによくわかるでしょう。20 代の若者は都心や近郊へ、そして子どもを持つ世帯は郊外へと移動する傾向が明白です(図7、8)。

画像出典:『データでわかる東京格差』(にゃんこそば著・SBクリエイティブ)

画像出典:『データでわかる東京格差』(にゃんこそば著・SBクリエイティブ)

このような都心から郊外への人口移動があるからこそ、23区では合計特殊出生率が1.0前後と低くなり、一方で郊外では1.4を超えるという大きな地域差が生じます。

「東京は子育て世帯に冷たいのか?」に対する答えは、単純な「はい」でも「いいえ」でもありません。単身者がキャリアのはじめの一歩を踏み出す街、パワーカップルが産み育てる街、ファミリーが終の住み家を求める街。それぞれの街が機能的に支え合いながら、全体として首都圏という大きな都市圏が形づくられているのです。

にゃんこそば(@ShinagawaJP)プロフィール

東京都生まれ、神奈川県育ち。データ可視化職人。民間企業でビッグデータの利活用に従事するかたわら、個人としてオープンデータや公的統計の可視化、地図アプリ開発を手掛ける。

国土交通省「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」や東京都「オープンデータ・ラウンドテーブル」などへの参加経験を持ち、官公庁や企業での講演実績多数。著書に『ビジュアルでわかる日本』(SBクリエイティブ)。X(旧Twitter)フォロワー数約7.5万人。