実は、住民税は前年の所得や家族構成、ふるさと納税の有無などによって金額が変わります。さらに、条件によっては税額を軽減できる控除もあります。

今回は、住民税の基本的な仕組みや計算方法、知っておきたい控除制度、そして負担を減らすためのヒントを分かりやすく解説します。

住民税は「特別徴収」と「普通徴収」の2通りがあります

住民税は、住んでいる市区町村などの自治体に納める税金で、ゴミ収集や子育て支援、道路整備など、地域の公共サービスに使われています。この住民税は、毎年1月1日の時点で住民票がある自治体から課税されます。例えば、4月に引っ越しても、その年の住民税は1月1日に住んでいた場所の自治体に納めることになります。

住民税の納め方には2つの方法があります。

①特別徴収:給料や年金から自動で天引き

・給与所得者:会社が月々の住民税を給与から天引きし、自治体に納税します。

・年金受給者:4月1日時点で65歳以上の方で、前年にもらった年金に対して住民税を支払う義務がある場合は、年金から自動的に住民税が引かれます。それ以外の場合は普通徴収となります。

②普通徴収:自分で納める

・自営業者等:自治体から年4回(6月・8月・10月・翌年1月)の納付書が郵送され、自分で銀行・郵便局・コンビニ等で支払います。

それぞれの状況によって、納め方が違うということを覚えておきましょう。

住民税の納付の方法とは?総務省HPより抜粋

住民税はどう決まる?所得割と均等割とは?

住民税の金額は、収入や住んでいる地域によって少しずつ違います。納める金額を知るには、まず「どんなふうに住民税が決まるか」を理解しておきましょう。住民税は「収入に応じた部分(所得割)」と「一律でかかる部分(均等割)」を足して決まります。

●所得割(しょとくわり)とは?

前年の所得(給料や年金など)に対してかかる税金で、標準税率は全国一律で「10%(道府県民税4%+市区町村民税6%)」です。(政令指定都市に住んでいる場合は、道府県民税が2%、市民税が8%と内訳が異なります)所得税(国税)のように、収入が多いと税率も上がる累進課税ではありません。

●均等割(きんとうわり)とは?

収入の多い少ないにかかわらず、一律でかかる金額です。負担額は、おおよそ年間5000円前後(市町村民税3000円+道府県民税1000円+森林環境税1000円)です。ただし、自治体によっては、数百円~1000円ほど上乗せされている場合もあります。

住民税の計算は3ステップでできる!

住民税の金額は、「どれだけ収入があるか」だけでなく、「どんな控除を受けられるか」によっても変わります。ここでは、住民税の計算を3つのステップで分かりやすくご紹介します。●ステップ1:課税される所得金額を出す

まず、1年間の収入(給与や年金など)から、必要な経費※や所得控除を引いて、「課税される所得金額(課税所得)」を出します。

所得控除とは、所得(もうけ)から差し引く控除のことを言います。主な所得控除には、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除などがあります。扶養家族がいる、医療費が多かった、保険料を払ったなどによって個々に異なります。

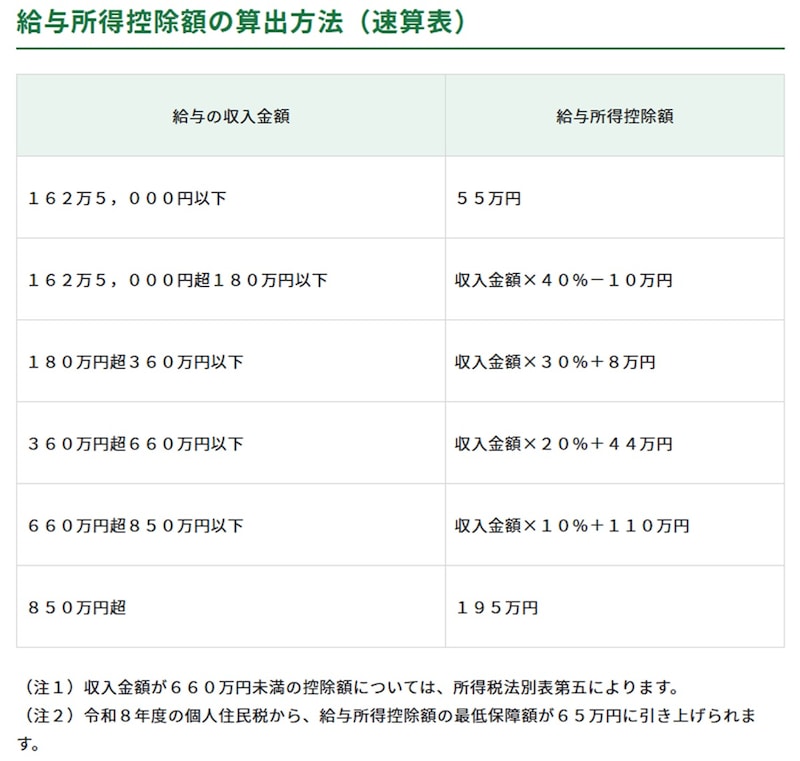

※会社員の場合は、「給与所得控除」という仕組みで、自動的に経費相当分が引かれます。 ●ステップ2:課税所得に税率をかけて「所得割額」を出す

ステップ1で出した課税所得に、住民税の税率10%をかけます。その金額から、ふるさと納税などで受けられる税額控除を引いたものが、「所得割額」です。

税額控除とは、計算した税金の額から差し引く控除を言います。主な税額控除には、寄附金税額控除(ふるさと納税など)、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)などがあります。

●ステップ3:均等割を足して、住民税の合計を出す

最後に、所得割額に、地域ごとに一律で決まっている「均等割」(おおよそ5000円)を足します。この合計が、実際に支払う住民税の金額です。

参照:

総務省|地方税制度|個人住民税

東京主税局「個人住民税」

住民税の負担を抑えるには?

控除制度や非課税制度の条件に当てはまれば、住民税の負担を抑えられます。該当する条件は人によって異なりますが、3つをご紹介します。●ふるさと納税を利用する

「ふるさと納税」とは、自分が応援したい自治体(市区町村など)に寄附ができる制度です。寄附をすると、お礼の品がもらえるだけでなく、税金の控除を受けられるメリットもあります。

具体的には、寄附額から2000円を引いた分が、住民税や所得税から差し引かれる(控除される)仕組みになっています。

ただし、寄附しただけでは控除は受けられません。次のどちらかの手続きをする必要があります。

・確定申告をする

・会社員などで確定申告が不要な人は、「ワンストップ特例制度」で手続きを行う

ふるさと納税での控除の上限額(いくらまで寄附できるか)は、年収や家族構成(扶養の有無など)によって決まります。使い過ぎて損をしないように、事前にシミュレーターなどで確認しておくと安心です。

参照:総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

●医療費控除を活用する

1月から12月までの1年間で、自分や家族の病院代や薬代などの医療費が合計で10万円を超えた場合、「医療費控除」という制度が使えるかもしれません。

この控除を使うと、支払った税金の一部が戻ってくる可能性があります。

ただし、年収200万円以下の人は、所得の5%を超えた分が対象になります(例えば、年収180万円なら9万円を超えた分が対象)。

注意点としては、医療費控除を受けるには、翌年の確定申告が必要です。会社の年末調整では手続きできないので、自分で申告しましょう。

病院代や薬代だけでなく、通院にかかった交通費(電車・バス代)なども対象になることがあります。レシートや明細書はしっかり保管しておきましょう。

参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

●扶養控除を活用する

扶養控除とは、所得税や住民税の負担を軽減する所得控除の一つです。扶養といえば、配偶者や子どもが思い浮かびますが、条件を満たせば、「親や祖父母」も扶養に入れることができます。同居・別居を問わず、扶養親族として認められる場合があります。

同居・別居に関わらず、親や祖父母が70歳以上で前年の合計所得金額が48万円以下(年金収入の場合158万円以下)が条件です。さらに、別居している親に対しては、生活費などを送金している事実が確認できることもポイントになります。

住民税における扶養控除では、16歳以上の扶養親族が対象となります。70歳未満の親族は「一般の扶養親族」として「33万円」、その年12月31日現在で70歳以上の場合は「老人扶養親族」として「38万円」の控除が受けられます。さらに、70歳以上で納税者と同居している直系尊属であれば、「同居老親等」として「45万円」の控除が適用されます。

なお、所得税における控除額は一般の扶養控除は「38万円」、70歳以上の老人扶養控除は「48万円」、70歳以上で同居していれば「58万円」です。住民税よりも控除額が高くなっています。

参照:港区「控除の種類」

No.1180 扶養控除|国税庁

まとめ

「なんとなく毎月引かれているなぁ……」と思っていた住民税も、住民税の仕組みや計算方法を知っておくと分かりやすくなります。これを機会に、さらに「何に、どう使われているのか?」にも少し目を向けてみましょう。税金との付き合い方が、もっと前向きになるかもしれません。