もし申請者数が増えているとすれば、それは今の暮らしが厳しくなってきているサインなのかもしれません。今回は、2025年の最新データをもとに、生活保護の受給状況や申請件数の変化、制度の仕組みについて分かりやすく解説します。

生活保護の申請数は増えている?

生活保護の申請が増加傾向に!うち約半数が高齢の1人暮らし世帯

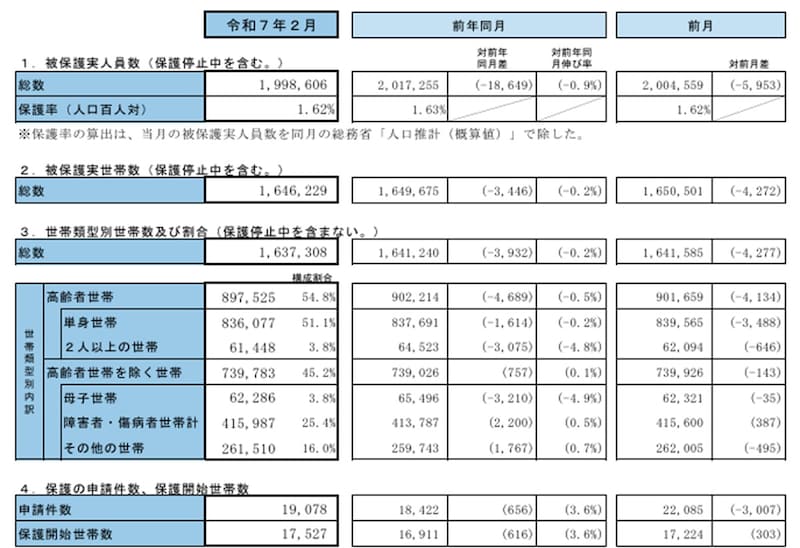

厚生労働省が公表した「生活保護の被保護者調査(令和7年2月分)」によると、生活保護を受給している人の総数(被保護実人員)は199万8606人となっており、前年同月の201万7255人に比べ、1万8649人(0.9%)減少しています。一方で、2025年2月の生活保護の申請件数は前年同月比で「3.6%」増加し、1万9078件となっています。

2025年2月時点で生活保護を受けている世帯数の内訳(保護停止中の世帯を除く)は特に高齢者世帯の申請が多く、全体の「54.8%」を占め、そのうち単身世帯が「51.1%」と半数以上を占めています。

この背景には、年金だけでは生活費を賄うのが難しいという現実があるのかもしれません。足りない分を働いて補おうとしても、高齢になると体力や健康面で制約が増え、思うように働けないこともあるでしょう。

また単身の高齢者は、頼れる家族が近くにいないケースも多く、生活費や医療費の負担が重くのしかかります。さらに、近年は食料品や光熱費など、日常生活に欠かせない支出の物価が上昇しており、年金収入だけではやりくりが厳しいという声も多く聞かれます。こうした理由から、生活保護を受ける高齢者世帯が増加していると考えられます。

生活保護・8つの扶助の1つ「生活扶助」とは?

高齢の1人暮らし世帯の受給が増加している「生活保護制度」。どのような制度なのか、内容を簡単に説明します。生活保護制度は、経済的に困窮している方々が「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できるよう支援するための制度です。

生活保護制度には、生活状況に応じた以下の8つの扶助が設けられており、必要に応じて組み合わせて支給されます。

【生活保護の8つの扶助】

・生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など)

・住宅扶助:アパートなどの家賃

・教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費

・医療扶助:医療サービスの費用

・介護扶助:介護サービスの費用

・出産扶助:出産費用

・生業扶助:就労に必要な技能の習得などにかかる費用

・葬祭扶助:葬祭費用

これらの扶助は、生活保護を受ける方々の生活の安定と自立を支援することを目的としています。

中でも「生活扶助」は、食費、衣服費、光熱水費など、日常生活に必要な費用を支援するためのもので、生活保護の中でも最も生活の基本となる支援です。この扶助は、個々の生活状況に応じて支給され、地域や世帯の構成、年齢などによって金額が異なります。

参照:生活保護制度|厚生労働省

2025年10月から、生活扶助が月500円アップ

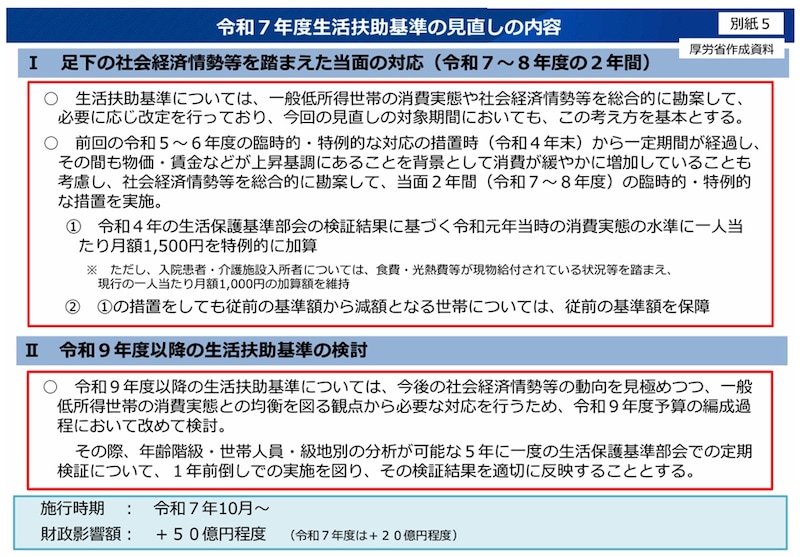

2025年10月から、生活保護の「生活扶助」が今よりも月500円増額されます。すでに実施されている「月1000円の特例加算」に上乗せされ、合計で月1500円の加算となる予定です。この加算は2年間の期間限定で行われます。●どうして増えるの?

ここ数年、食料品や光熱費など、生活に欠かせないものの値段がどんどん上がっています。さらに、世の中全体で賃金も上昇しており、一般の人が生活するために必要なお金も増えています。

こうした状況の中で、生活保護を受けている人たちがこれまで通りの生活を続けられるように、今回の支給額の引き上げが決まったのです。

まとめ

生活保護制度は、どんな人でも安心して暮らせるように、「最低限度の生活」を守るために用意された大切な仕組みです。今回の生活扶助の引き上げも、物価の上昇などで暮らしにくくなっている方々の負担を少しでも減らすための対策の1つです。もし「生活が苦しい」「先が不安」と感じたら、まずはお住まいの地域の福祉事務所に相談してみましょう。申請には手続きが必要ですが、支援を受けることは恥ずかしいことではありません。誰にでも起こり得ることだからこそ、早めの相談が安心につながります。