これは、かつて教員を辞めた筆者自身の、正直な思いです。中学教員の時、未経験の学年主任、進路指導といった役割が重なった上に、休職された先生のクラス担任も担うという状況で、気付けば毎月のように残業時間は200時間を超えていました。

家庭との両立もままならず、自分の身体も心も削り続けながら、子どもたちのために学校に新しい提案をしても、やりたい教育が自由にできる環境ではありませんでした。

そんな中で筆者は、41歳の時に学校を退職する決断をしました。辞めた当時、学校教育を外から変えてやるという強い思いで「ドラゴン教育革命」という会社を設立。しかし、学校教育は外から変えようとしてもそう簡単ではなく、空回りしてきた5年間でした。

そのうちに、学校教育は変えようと思って変えられるものではないし、必ずしも変えなければいけないものでもない。教員がワクワクできるサポートをしていけば、自然とよりよい方向に変わっていくのではないかと思うようになりました。

ふきこぼれそうな教員に必要なのは、思いを吐き出せる場

今、日本の教育現場では、若手教員の退職が相次ぎ、教員不足が深刻化しています。なかには以前の筆者と同じように、理想と現実の狭間でもがきながら現場を離れた教員が想像以上に多く存在しています。大阪公立大学の伊井義人教授と時事通信社の坂本建一郎氏が、日本教師教育学会で「教育を変革したいがために学校を離れた教員」という意味を包含した「ふきこぼれ教員」という言葉を用いた発表をおこないました。

この「ふきこぼれ教員」は、子どもたちも授業も好きで、よりよい教育を実践したいと考える、本来なら「辞めるべきではない」人たち。彼らが去り、教育の質が低下することで犠牲になるのは子どもたちです。

筆者は、教育への熱い思いを持った現役教員と元教員が一緒になって、学校教育をよりよくしていく、そんな社会を創りたいと心から思っています。

新しい教育コミュニティー「はみだし先生」

「ふきこぼれそうになっている教員」がふきこぼれてしまう一番の要因は、「孤独である」ということです。学校教育をよくしようと学校の外に学びに行き、新しいことを実践しようとする存在は、学校という組織の中では浮いた存在となりがちです。しかし、彼らは学校をよりよくするキーマンです。そんなふきこぼれそうな教員たちに、学校の枠を超えたつながりを作り、孤独を払拭し、現場に戻ってまた頑張ろうと思える新しい教育コミュニティー「はみだし先生(通称:はみせん)」を立ち上げました。

このコミュニティーは、教員と元教員が立場を超えて、対等に語り合える場所です。「教員を辞めた人」と「教員を続けている人」を分断するのではなく、「教育を諦めていない人」たちがつながり、支え合い、アイデアや経験を共有する場。それが「はみだし先生」の目指す姿です。

はみせんの名前には、職員室で「浮いていた」「孤立していた」――そんな、職員室からはみだしている先生たちそのものが、これからの教育を創る力を持っている、という意味を込めています。

「学校がこのままでいいのか?」と疑問……参加者の思い

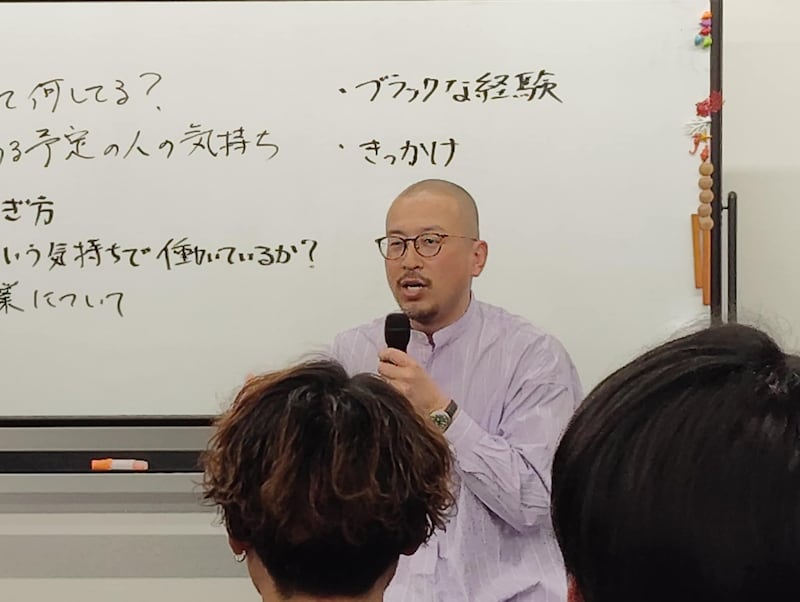

2025年3月15日に、「教員ブラック」というSNSアカウントで学校教育に関する情報や課題を発信している現役教員の方と共に、「はみだし先生」のキックオフイベントを実施しました。当日の参加者の声の一部を紹介します。

【11年間小学校教諭として働き、今年退職をした教員】

【16年間正規教員として働き続けている教員】小学校からの夢だった教師になり、はじめはとにかく夢中で、残業も苦痛ではなく充実している毎日に、正直教師は天職だと思っていました。

5年を超える頃には、自分自身の視野が広がり、周りが見えるようにもなり、私自身にも家族が増え教員の働き方に疑問を持つようになってきました。さらに役職が増え、教師でなくてもできる事務処理等の業務に追われ、子どもと向き合う時間が取れず、教材研究も疎かになる毎日に苦痛を感じるように。気がつくと周りで一緒に働いている若い教員たちの疲弊した姿がたくさんありました。子ども達の教育に一番大切なのは教師がキラキラしていることのはずなのに。

この現状をなんとかしたい、子どもの笑顔のためになんとかしたいと本気で教育に向き合う先生方と繋がりたいと思いました。

【校長職を経て、非常勤教員として働いている教員】学校という組織に対して、以前から違和感を感じていました。勤務時間を過ぎても働いている人が多く、時間外労働が常態化している現実があります。それどころか、教員という立場は、本来、子どもたちと一緒に将来の日本を作るための役割を担っているはずなのに、保護者などに対しては常に「ぺこぺこ」している風潮があります。

学校をやめようとは思っていませんが、学校が「このままでいいのか?」という疑問は持っています。そして、ふきこぼれ教員は学校教育を変えていく存在だと思っていて、憧れを持っています。そんな人たちと繋がりたいと思いました。

【通信制高校に勤務する男性教員】私自身はなりたかった教員になり、30代、40代のころには、教職を辞めようと思ったことは一度もありませんでした。

クラス担任から校長まで経験し現在は非常勤教員として子どもたちに現場に関わり続けていますが、こういったコミュニティで若い先生の生の声を聞き、現場の先生の支えとなり、学校を元気づけたいと思っています。

当日の参加者は15名。それぞれが自身の教育への思いを持っている一方で、教員としてのキャリアや学校教育へのモヤモヤを抱えているようでした。そして、みなさんが求めているのがやはり「つながり」でした。遠方からの参加者もいて、こういった場が求められていることを実感しました。通信制高校で勤務していますが、今度新しい通信制高校の立ち上げに携わる事になりました。ただ、自分がいる環境は教員の中でも限られた環境だと思います。公立学校等の幅広い教育現場のことをもっと知りたいと感じ、教員が繋がれる場所を求めて参加しました。自分自身の知識のインプットと、教員同士、仲良くなってより良い学校づくりをしたいと思います。

まだ始まったばかりですが、今後はリアルやオンラインで学校教育に関わる人たちがつながれる場として活動を続けていきたいと思います。

学校の中と外の「つながり」から何が生まれるのかに注目

ふきこぼれ教員に関して研究をされている大阪公立大学の伊井義人教授と、共同研究者の時事通信社の坂本建一郎氏からは、この取り組みに関して次のようなコメントをいただきました。教員の中途退職にも多様な背景があることは、社会的に注目すべきことであり、認識されるべきことだと感じます。その中には、教育との関わりを継続したいけれども、学校から離れることを選択する教員もいるのです。学校に残る選択をした教員と、中途退職教員の『つながり』から何が生まれるのかを、今後、注目したいと思います。(大阪公立大学 伊井義人教授)

学校現場の困難は、同僚性の在り方や、教員を支える文化などにも関わるものであり、外部からの支援・サポートとも言える今回の取り組みには可能性を感じます。(時事通信社 坂本建一郎氏)

教員や元教員が集い、自分の思いや悩み、挑戦を率直に話せる場で、最終的に目指すのは「学校の中と外が手を取り合って教育をよりよくしていく」ことです。

学校の中で葛藤しながら奮闘している教師たちを、学校の外から応援できる元教員がいる。現場を離れた元教員の経験やキャリアを、今の教育に活かしていける。そうすることで現役教員がイキイキと子どもと関わっていけると考えています。

また、子どもたちにとっても、「大人が自分らしく生きている姿」は、何よりの学びになります。筆者は、限界まで我慢していたあの頃の自分に、「はみだしても、きっと大丈夫だよ」と言いたい。そして、同じように悩んでいる先生たちに、その言葉を届けたいのです。

■はみだし先生コミュニティーに入りたい方はこちら