富士フイルム「instax WIDE Evo」店頭想定販売価格5万5000円(税込)。サイズ:138.7mm×125mm×62.8mm(突起部除く)、重量490g(チェキフィルムパック、記録メディア、レンズキャップ含まず)

「『instax mini Evo』がグローバルにヒットして、とても売れたんです。その影響で、SNSなどで『Evoのスクエアやワイドのフィルムが使える機種を出してほしい』というリクエストをたくさんいただきました。多くのお客さまは、WIDE版なら『instax mini Evo』がそのまま大きくなったようなものになるというイメージを持っているのだろうと想定していましたが、それをいい意味で裏切るものにしたいと考えました。もちろん、Evoらしさは維持しながらですが、機能もデザインも新たに考えて作っていきました」と、富士フイルム株式会社コンシューマーイメージンググループ統括マネジャーの高井隆一郎さん。高井さんはチェキのブランド全体を統括している方です。 実際、デザインから「instax mini Evo」とは異なります。デザインで印象的なのは、やはり本体を構えたときに、右手と左手、それぞれの親指の位置に来る大きなダイヤルです。

「instax mini Evo」でも、撮影時に10種類のフィルムエフェクトと10種類のレンズエフェクトの組み合わせで100通りのエフェクトが楽しめたのですが、今回は、それをさらに拡張しつつ、撮影時にじっくり絵作りができるようなインターフェイスを考えたのだそうです。

膨大なエフェクトから最高の設定を選ぶ楽しさと心地よい操作感

「『instax mini Evo』の商品企画を考えていたとき、スマホで写真を撮ることが一般的になるにつれ、効率的にどんどん撮って、ある意味メモ代わりにするぐらい気軽に撮って、そこにいい写真が撮れていればうれしいという撮影のスタイルになってきていることに気が付きました。そういう、何も考えずに、“まずシャッターを押す”といったスタイルが主流になっている中で、あえて、もっと被写体と向き合って、時間をかけて『撮る』という操作やプロセスを楽しむところに焦点を当てたカメラを作ってみようと、チームのみんなで企画を考えていきました」と高井さん。その考えをさらに推し進めたのが、今回の「instax WIDE Evo」です。まさに「一枚の写真を時間をかけて撮るカメラ」になっています。

実際に、富士フイルムに実機を借りて撮影を楽しんだのですが、こんなにも「サッと撮れない」カメラを持ったのは初めてでした。昔のマニュアルのアナログカメラでも、もう少し、さっと撮れたように思います。

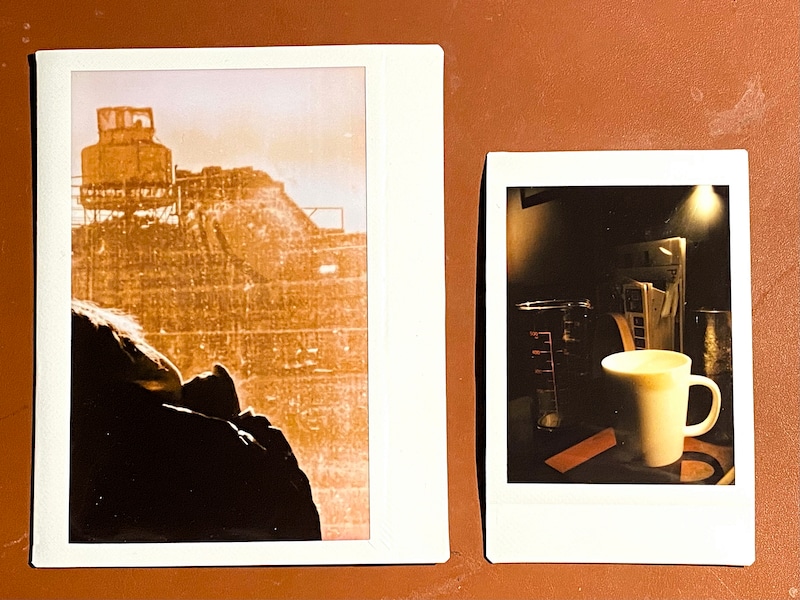

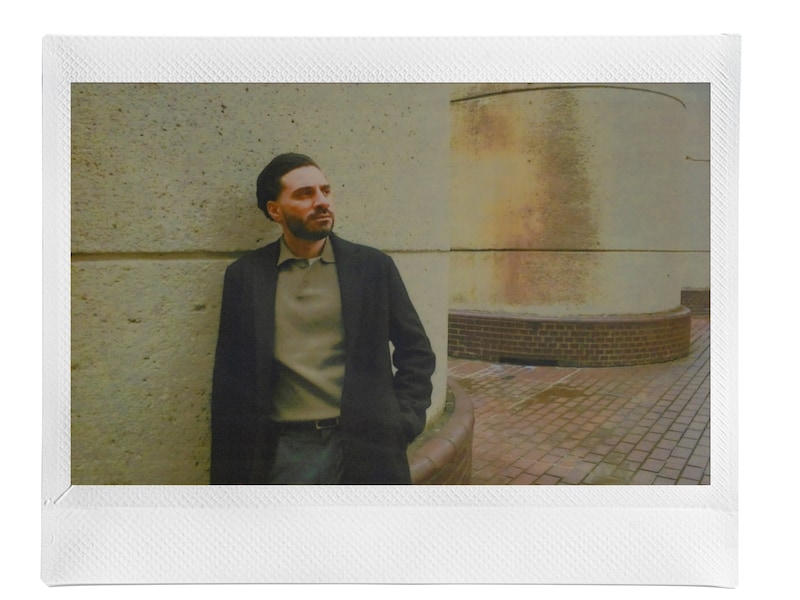

例えば、この写真はフレームをシネマティックに、フィルムエフェクトをライトグリーン、レンズエフェクトをビームフレアに設定して、フレアの長さを適宜レンズダイヤルで調整して撮ったもの。ちなみに、ライトグリーン×ビームフレアの組み合わせは、製品企画の三浦耕太郎さんのお気に入り。ノスタルジックなムードを作りやすい設定だという

そして、被写体にカメラを向けて構図を決めます。ある程度構図を決めたら、右の「フィルムエフェクト」のダイヤルで全体の色合い、具体的には、ノーマル、ビビッド、セピア、ウォームといった感じで、ベースとなる色調を変えることができるのです。

モニターでエフェクトの感じを見て撮りたい色調に合わせたら、続いて左の「レンズエフェクト」のダイヤルで、光の効果や特殊なエフェクトを選びます。具体的には、光漏れ、ライトプリズム、ビネット、ビームフレアといった光関係から、カラーグラデーション、色ずれといったにじみ的な効果、さらには二重露光も、ここで設定します。 そして、レンズの周囲に付いた、通常ならピントを合わせたりズームしたりするリングで、レンズエフェクトの掛かり具合をコントロールできてしまいます。ビームフレアのフレアが出る方向や大きさ、色、光漏れの度合いと位置などが、100段階以上で調整できるのです。

これらの組み合わせから自分が撮りたい光を選ぶのですから、それはそれは時間がかかります。もちろん、エフェクトを一切掛けない場合は、ただシャッターを押せばきちんときれいな写真が撮れるので、通常のチェキのように記念撮影などに使うこともできます。でも、せっかくこのカメラを使うのなら、じっくりと絵作りに取り組みたいではありませんか。

じっくりと時間をかけて被写体と向き合うためのカメラというコンセプト

「撮った後で、これがいいのか、あれがいいのかと、フィルターなどで加工するのもいいし、加工アプリやARでリアルタイムに合成するというのはスマホでは主流ですが、私たちがやりたかったのは、撮るときには、自分の内面の考えを被写体と向かい合いながら見つけていくということです。ですから、撮った後ではなく撮っている時に、悩みながらやってもらいたい。今回のカメラでは、それをより深くできるようにしました。被写体に向かい合ってから悩み始めて、カメラを操作しながら、そこで何かを発見するといった楽しみ方もあっていいのではないか」と高井さん。かつて、カメラは撮影時にレンズキャップを外して、時計片手に露光時間を見て、時間がきたらキャップをはめるといった形で撮影していました。そこからカメラの進歩というのは、いかにシャッターチャンスを逃さず、撮りたいときにサッと撮れるかという方向で進んでいきました。スマホによって十分にそれが達成された今、反動のように、今度はまるで画材のような、絵を描くように写真を撮るカメラが出てきたというのも、歴史の必然のような気がします。 そして、じっくり時間をかけると、本当に面白い写真が撮れるのも確かなのです。

「時間をかけて楽しんでもらうために、操作感にはとてもこだわっています。例えば、ダイヤルが動くときのカリカリという音や感覚と、画面上の動きが気持ちよく連動するように設計しています。開発者と何度もやりとりして作りました」と今回の製品の商品企画を担当した三浦耕太郎さん。

その操作感の心地よさが、デジカメなのに、アナログカメラを使っているような気分になるし、実際、このカメラでなくては撮れない写真が出来上がるのが最大の魅力でしょう。

プリントこそがチェキであるという揺るぎない世界観

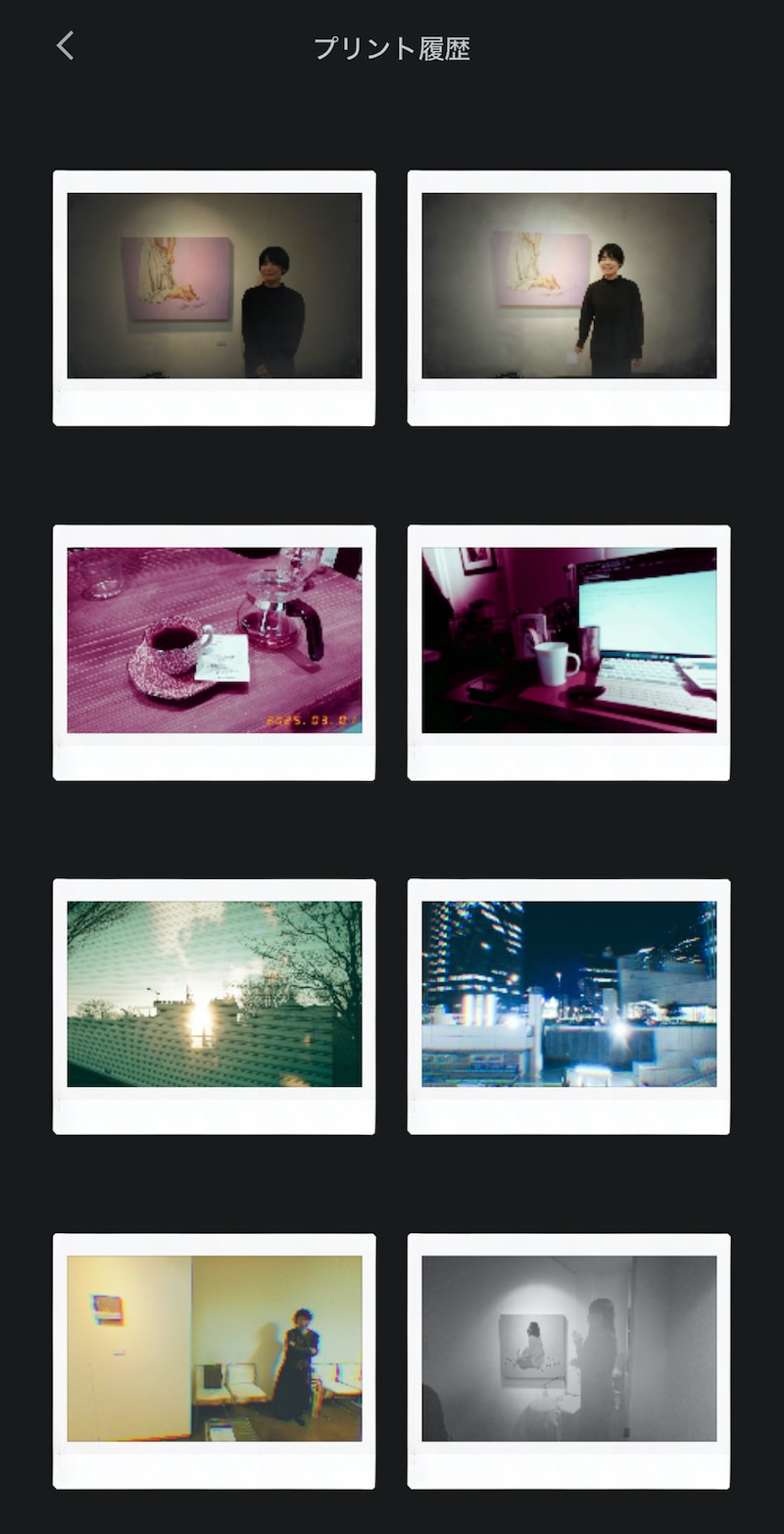

そういうカメラなので、出力先が“プリント”だというのも当然です。チェキ フィルムにプリントするまでがチェキなので、このカメラでも実は、プリントした写真データしかスマホに送れないようになっています。専用アプリから、スマホで撮った写真を「instax WIDE Evo」でプリントすることはできますし、スマホからリモート操作で、チェキ側のシャッターを押すことも可能なのですが、デジタルデータのままではチェキではないというのが、instaxシリーズに共通するコンセプトなのです。

「チェキは、そういう世界観の製品なんです。これはチームのみんなで話して、instaxの価値を改めて考えたときに、それは“プリント”だと再認識したのです。instaxのユーザーに『なぜinstaxが好きなのですか?』と聞くと、やはり皆さん『この“プリント”がいいんです』と言うんですよ。この質感や、『モノとして、大切な何かに触れている感じがします』と言ってもらえて。主役はプリントだというのは明白だったんです。起点はプリントなんです。ですから、撮った写真をプリントせずにSNSに投稿できるというような機能は、最初から考えていませんでした」と高井さん。 つまり、一度プリントした写真は、すでにモノとしてこの世にあるから、スマホにもデータが残ってもいい、いわば焼き増しのような感覚なのでしょう。

その徹底した考え方の一方で、実は、マイクロSDカードを使えば撮った全てのデータをPCに移動することができます。デジタルとしてできないとストレスになる最小限のことは、きちんと可能にしてあるのです。こういうところも、チェキブランドの信用になっていると思うのです。

楽しいギミックとカメラとしての性能を高い水準で両立

他にも、専用アプリ「instax WIDE Evo」には、じっくり設定して撮った写真を他のユーザーと共有できる機能があるのですが、他のユーザーの写真で気に入ったものがあれば、その設定をカメラに読み込むことができたりします。また面白いギミックとしては、プリントしたい写真をモニターに表示させて、昔のカメラにあったフィルム巻き上げのようなクランクダイヤルをくるくると回すと、画面上の写真が上にせり上がって、そのままプリントされたフィルムが排出されます。

「撮影した写真をクランクで巻き上げてプリントすると、徐々に画像が現れる。そのプロセスを楽しんでほしいと考えて付けた機能です」と三浦さんが言うように、なんとも楽しい仕掛けです。

個人的に気に入っているのはレンズエフェクトの二重露光。場所は銀座の画廊SASAI FINE ARTS(ササイファインアーツ)の星野有紀展「ニケの涙腺」会場。実際に2つの画像を重ね合わせながら構図を決められる上に、重ねた2枚の写真の濃さをコントロールできるから、露出の失敗もないし、今までにない二重露光写真が撮れる

画素数も、ワイドアングルモードのスイッチを入れ、microSD、microSDHCカード使用時なら4608×3456 ピクセル(1GB当たり)と、かなりの高画質で撮影可能。フィルムサイズが大きいので、どうしても本体がそれなりのサイズになってしまうのですが、それでも毎日持ち歩きたいと思ってしまうくらい、撮影することが楽しくなるカメラなのです。