指導員の半数「年収150万円未満」、1日6時間未満の勤務5割以上

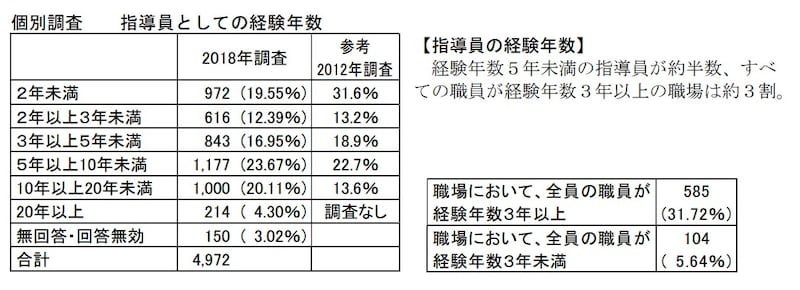

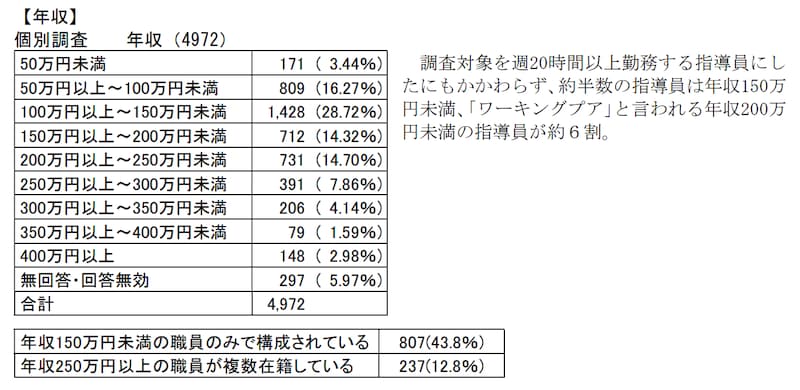

親が仕事などで家にいない小学生のための放課後の居場所となる「学童保育」。子どもたちが安全な生活を送るには、生活づくりをする指導員の存在がとても重要です。しかし、その処遇は決してよいとはいえません。学童保育の普及・発展のために活動する「全国学童保育連絡協議会(以下、全国連協)」は、2018年に週20時間以上勤務する指導員について調査を実施(※1万331人中4972人が回答)。 経験年数5年未満の指導員が約半数を占め、長く続いていない実態が浮き彫りになりました。また、1日6時間未満の勤務の指導員が5割以上を占めました。 調査対象を週20時間以上勤務する指導員としたにもかかわらず、約半数が年収150万円未満で、約6割が「ワーキングプア」といわれる年収200万円未満ということもわかりました。

「放課後児童支援員」とは? 資格の基準緩和に警鐘

全国の学童保育には、2015年に定められた「放課後児童支援員」という資格をもった専門的な指導員が、必ず一人は置かれることを基本としています(ただし、民間企業がビジネスとして運営している一部の学童保育は、児童福祉法が定義する学童保育には当てはまらないため、対象外)。「放課後指導支援員」とは、保育士や社会福祉士、教諭などの基礎資格を持つ人が、16科目24時間の研修を受講することによって取得することができます。要件は徐々に緩和され、現在は一定の年数以上、学童保育に従事した人も研修を受けることができます。

しかし人手不足の解消策のために、研修の免除や基礎資格のさらなる緩和を求める動きは、「誰でもいい」という考え方につながる危険性をはらんでいると全国連協は警鐘を鳴らします。基準の「緩和」ではなく、指導員が就労を継続するための条件整備と人材育成を基本とした方策が必要です。

約8割が非常勤・パート……。処遇が低い背景に“誰でもできる”仕事

全国連協の事務局次長・佐藤愛子さんと千葉智生さんにその実態についてうかがいました。「非常に専門的な知識や経験を求められる仕事であるのに、8割近くが非常勤やパート職員です。最近は学童保育の指導員という仕事自体に魅力を感じて志す人もいますが、雇用が不安定なため長く続けにくいのが現状です。さまざな年代の人がいますが、子育てがひと段落した50~70代の指導員も多くいます。

賃金が低く抑えられてきたのは、子育て経験があれば“誰でもできる”ような仕事だと思われていたことがあります。また、子どもが過ごす放課後の時間帯だけ働けばいいと思われていることもあります。それによって時給単価が低くなったり、そもそも労働時間が短いために収入が少なくなったりします。扶養範囲内で働きたい人が多いと、処遇改善の声もなかなか上がってきません」(全国連協・佐藤さん)

しかし実際の指導員の仕事は、子どもや保護者と直接関わるだけではありません。

「学童保育は、子どもがいる時間だけ仕事をすればいいというわけではないんです。保育前後の“子どもがいない時間”にも、昨日までの振り返りをしたり、活動内容や声がけを考えたりする必要があります。そういうふうに生活の場を整えてこそ、子どもが安心して通えるようになります」(全国連協・千葉さん)

その他、学校との情報共有や要望・苦情への対応、地域住民との連携など、指導員の仕事は多岐にわたり、子どもがいる時間だけでは到底こなしきれません。

増える非正規公務員、「会計年度任用職員」制度にともなう課題も

全国連協では「常勤職員が複数必要だし、公務員のような働き方が理想です」と声を上げ続けてきたという佐藤さん。しかし1990年代に入ってから、多くの自治体はコストカットに力を入れて、正規職員の数を減らし非正規職員を増やしてきました。学童保育の指導員も例外ではありません。さらに学童保育の運営の外部委託も進み、公営の学童保育が減っています。代わりに運営を担っているのは、社会福祉協議会や地域運営委員会、NPO法人、民間企業などです。

公営の指導員は、非正規の「会計年度任用職員」であることも多くなっています。会計年度任用職員制度は、非正規公務員の地位を安定させることを目的に2020年4月から導入されましたが、任期は原則1年以内で(再任は妨げない)、昇給もありません。

「学童保育は本来、子どもたちが何年間も通い続ける場所です。しかし指導員の任期が1年だと、来年の運営はどうするかという大切な話ができません。子どもたちと安定的な関わりを継続するには、指導員が長期的に安定して雇用されることが必要です」(佐藤さん)

処遇改善の補助金、常勤職員配置など国も改善を掲げているが

国は、指導員の処遇改善のために補助金を用意していますが、なかなか利用されません。たとえば、処遇改善のための「放課後児童支援員等処遇改善等事業」を利用した自治体は20.18%だけ。勤続年数や研修実績などに応じた賃金改善に必要な経費の補助を行う「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」を利用した自治体も18.49%にとどまっています。

「民間企業の場合、100%指導員の処遇に反映されないこともあるかもしれません。また、複数の自治体で施設を運営していて、補助金の有無が自治体によって違うと、差をつけないために補助金をとらないほうに合わせる可能性もあります」(千葉さん)

最近は常勤職員をおいて、きちんとした保育をしたいという声も少しずつ届くようになって、2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」では、常勤職員配置の改善が掲げられています。

「子どもたちの放課後の生活の質を支えるのは指導員です。そこにどれだけ価値をおけるかだと思います。指導員になるための学びをして資格を得ている人たちが、ちゃんと仕事を継続できる処遇や環境を整えることが、子どもたちの豊かな生活につながっていくと思います」と佐藤さんは強調します。

以前に比べれば処遇は良くなっているものの、変化はゆるやかな上、長く勤める人が少ないため、改善を実感しにくいのが現状。学童保育の指導員の処遇改善の余地はまだ大きいといえそうです。