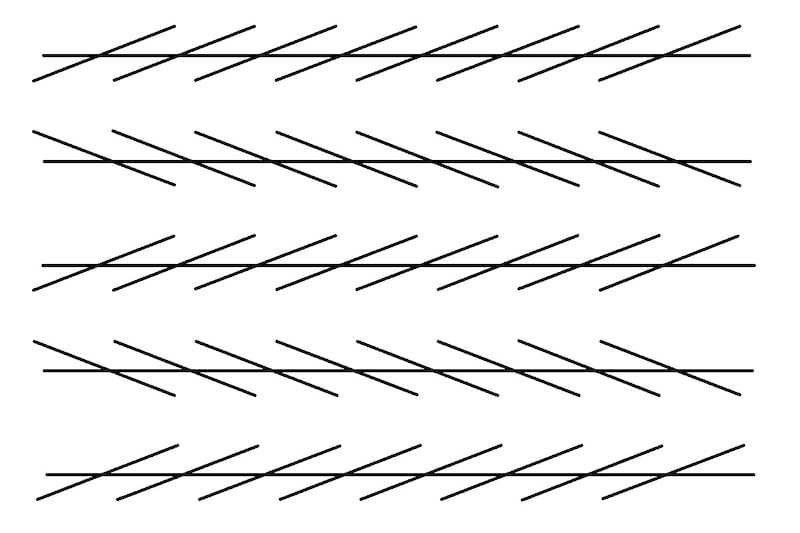

ツェルナー錯視の図形・実際の例

さっそく次の図を見てください。これは、「ツェルナー錯視」と呼ばれるものです。1860年にドイツの天体物理学者カール・フリードリッヒ・ツェルナーが発表したのがオリジナルです(原著論文:Annalen der Physik und Chemie, 110, 500–523, 1860)。横線はすべて平行なのですが、そこに短い斜め線が加えられることによって、右肩下がり、左肩下がりと交互に傾いて見えてしまいます。

ツェルナー錯視はなぜ起こるのか? 傾いて見える理由

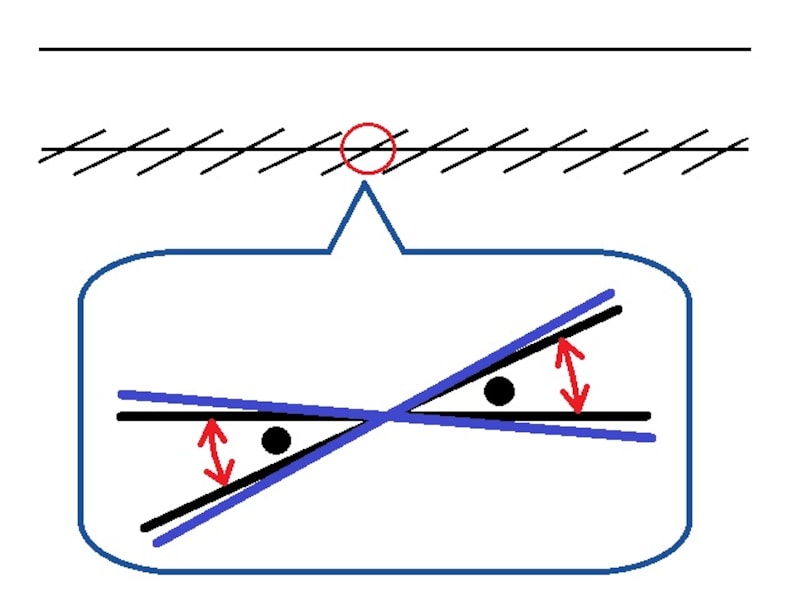

ツェルナー錯視が起こる理由については、いろいろな仮説が提唱されていますが、「私たちの脳は鋭角を過大視する」という考えがもっともわかりやすいと私は支持しています。次は、その考えを解説した図です。 上方にある2本の横線は、完全な平行線ですが、上から2つ目の横線には、短い右上がりの斜め線が加えられています。長い横線と短い斜め線が交差した部分を拡大してみると、下段の枠内の黒丸で示した「鋭角(90度未満の狭い角度)」があります。私たちの脳は、狭い部分に何が隠れているかを探ろうとして注意を払う習性があるために、鋭角を実際よりも広い角度と認識します(※これを専門的には「過大視する」といいます)。そのため、実際の交差線(黒)よりも、広がった交差線(青)のようにとらえて、その結果、水平線が、右肩下がりになっているように感じるのです。短い斜め線が左上がりで加えられたときに、水平線が左肩下がりに感じるのも、同じように説明できます。ミュンスターバーグ錯視の図形・実際の例

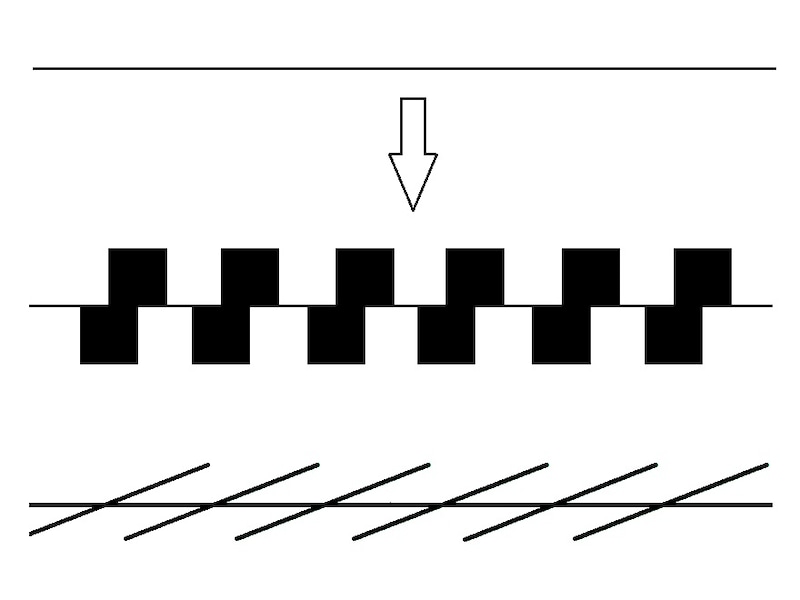

ツェルナー錯視を少しアレンジしたものとして、もう一つ「ミュンスターバーグ錯視」という図形も紹介しておきましょう。次の図を見てください。一番上に示した1本の水平線の上下に少しずらして、互い違いに黒のタイルを配置した二番目の図が「ミュンスターバーグ錯視」です。ドイツの心理学者であるフーゴ・ミュンスターベルクが1897年に報告したのがオリジナルです(原著論文:Zeitschrift für Psychologie und Physiology der Sinnesorgane, 15, 184-188, 1897)。水平線が斜めに傾いている(右肩下がり)ように見えませんか。この錯視がおこる理由もいろいろ議論されていますが、この図形中にある上下のずれた黒いタイルは、さきほど紹介したツェルナー錯視で加えられた短い斜め線と同じ役割を果たしており、「私たちの脳が鋭角を過大視する」ために錯視が起こると説明できます。

ミュンスターバーグ錯視を応用した図形、「カフェウォール錯視」など

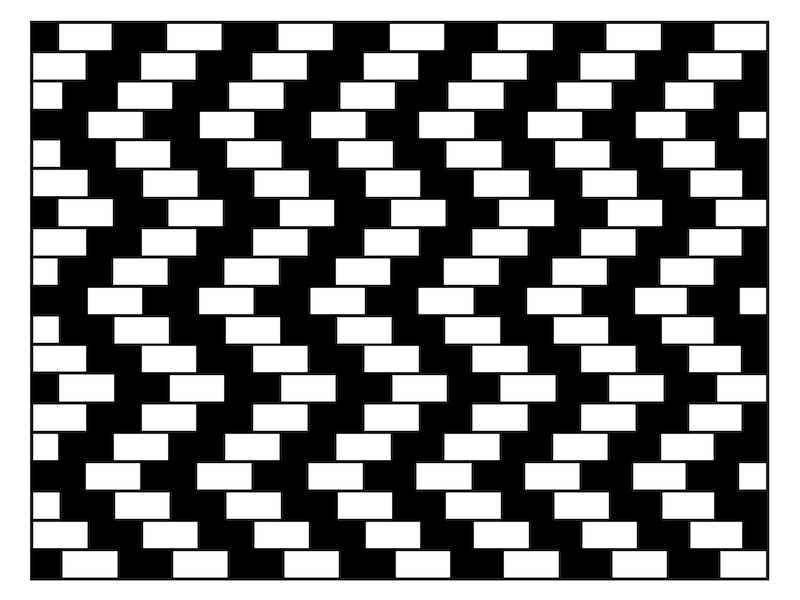

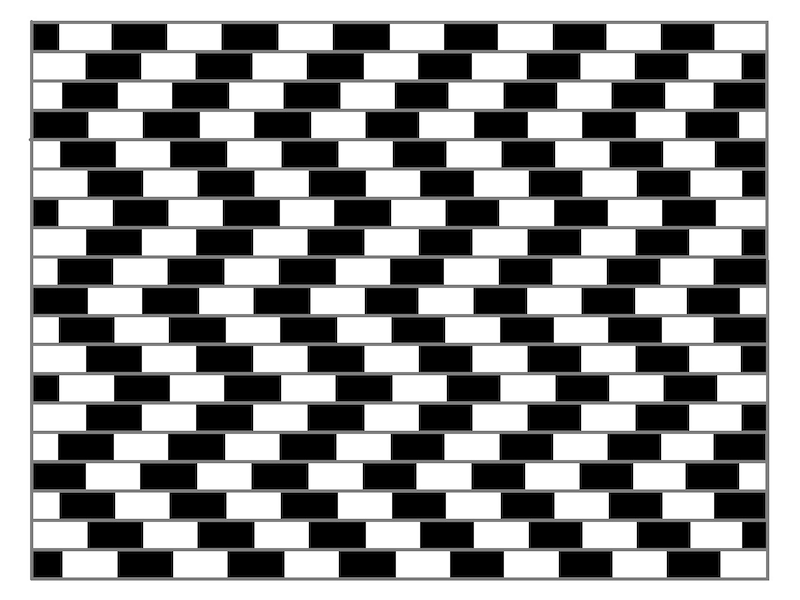

このミュンスターバーグ錯視は、多くの人の興味を引き、水平線の傾きを味わえるアレンジ作品がいろいろ作られています。その一つが次の図です。ミュンスターバーグ錯視がたくさん積み重ねられた図形です。横の水平線はすべて平行なのですが、ぐにゃぐにゃに傾いて見えませんか。なんだか気持ち悪いですね。

さらに手を加えると、傾きが強烈になります。次の図を見てください。

横の水平線を黒ではなく、少し薄い灰色で示すと、傾いて見える度合いがさらに強くなります。これは、カフェの壁のタイル模様のような図なので、「カフェウォール錯視」とも呼ばれています。

頭で理解していても、どうしても変に見えてしまうと思います。私たちは知識を持っても、脳が持っているクセから逃れることができないのですね。