「座る」という行為。立っているよりも座っているほうが、楽になるイメージがありませんか?しかし、座り方によっては『肩こり』の一要因となることも。

どうして座ると肩こりになるの?

肩こりグッズが手放せなくなっていませんか?

いつもの座り方によっては、このカーブを乱すケースがあり、首や肩に近い部分に負担がかかることも。結果、筋肉の疲労が起こりやすくなります。肩こりを感じることが増えたり、頭の後ろに鈍痛を起したりする可能性が出てくるのです。

肩・首辺りの筋肉も血行不良に

同じ姿勢がつらくなりついつい崩しがちに

背骨の一番上に乗っている「頭」。この重さはスイカと同じくらいの重さと言われています。きちんと背スジを伸ばして座っていたとしても、首にはスイカ程度の重さがのしかかり、周りの筋肉が一生懸命に頭を支えていることになります。

もし、負担増の「姿勢の良くない座り方」をした場合、頭を支える筋肉はもっともっと頑張らなくてはならず(筋肉が緊張し続けます)、肩・首周りの筋肉の血行不良をきたすことになります。

座り姿勢の癖を見直す

『座る』ことは1日のうちで何回くらいあるでしょうか?その時によって、座る場所も、理由も違うはず。しかし、その都度、肩こりのきっかけになるような座り方は避けるよう心がけたいもの。

デスクワークや細かい手作業の機会が多い人は、それだけでも肩こりのリスクは大きくなりがちです。仕事中はもちろん、ご家庭での座り方を見直して、肩こりを予防、または悪化させないようにしましょう!

次の中にあなたの座りタイプはありますか?

『あぐら』が楽チン!どこでも『あぐら』派

椅子の上でのあぐらが落ち着く、という人は意外と多いのです

腰の不調や、下肢の重だるさがある場合は、イスに座り足を下へおろすことがつらく感じ、イスの上での『あぐら』が安定するといって、ついイスの上であぐらをかく場合も。

床でのあぐらは足の位置を崩すことでさらに負担をかけやすくなることも

この状態を続けると、後頚部から背中にかけての筋肉が引き伸ばされ続け、筋肉も疲労を起こしやすくなります。その結果、肩・首周りの筋肉がこる以外にも、背中・腰にも症状が出てしまう可能性があります。

いつものあぐらの途中でヨガのあぐらのように姿勢を変えてみましょう

『あぐら』をかく時間が長い人は、途中でヨガのポーズのように上半身を起こし、背スジを伸ばした状態を作り10秒キープしてみましょう。何度か繰り返して、猫背姿勢を一時的に止めてみましょう。

ひざにヒジを乗せてリラックス!?『立てひざ』派

立てひざ姿勢、楽に感じるのですが…

ここで気をつけたいのは、腕の位置です。ぜひ、お試し下さい。まず、あぐらを組み、次に右上の写真のように片方のひざを立てて下さい。立てたひざの上部→中央→下部と、ひざを抱える腕の位置をずらしてみます。

すると腕の位置によって猫背が強まったり、腕から肩辺りにかけて張り感がでたり、背中がつらくなったりすることが分かります。写真のピンク色のラインは、背中がまるく猫背姿勢になっていることを示しています。

この姿勢が癖になると、日々これだけの無理が体にかかることが心配されます。長い時間この座り方は避け、途中で腕を回したり伸びをしたりして体を動かしましょう。

小さくまる~く『体育座り』派

両膝に胸を近づけるほど背中がまるくなっていきます

しかし写真のようにC字にカーブの姿勢になってしまいます。頭と両腕が体の前方へ位置することで、背骨の関節にも負荷がかかり、この姿勢を保つための首・肩周りの筋肉が疲労を起こしやすくなります。

「体育座り派」胸のストレッチ

背スジを伸ばし肩甲骨を寄せ胸をはる意識で

両腕を後ろへつき、腰を伸ばし胸を広げるようにします。この時、左右の肩甲骨を近づけるようにすると、気持ち良くストレッチができます。

なんとなく傾いていると落ち着く『傾き座り』派

書く時に体が横に傾いてしまう人がいます

傾いた座り方にはいくつか考えられる原因があります。

姿勢を正すよりも、傾いて座る方が落ち着くという人、首をかしげたまま書類を書くクセのある人、パソコンのディスプレイや書類を斜めから見る習慣のある人、イスの肘かけにもたれてしまう人などです。

横座りも結果的に肩こりを起す筋肉の状態へ繋がることも

体を傾けるとその時は楽に感じたとしても、結果的には姿勢を保持する際の負荷が強まり、自然な状態でいても見かけ上、体が傾いてしまうことがあります。

頭を支える首の筋肉のバランスが変化し血行不良が生じると、筋肉が硬くこってしまい、肩甲骨の位置や肩の高さにも左右差が生じることも!

背もたれの腰部分へクッションを挟むと姿勢が楽に保てます

イスに座る時に、腰と背もたれの間に円柱状に丸めたタオルや、腰のカーブに沿った形のクッションを置くことで、楽に姿勢を保つことができます。腰や骨盤が安定していると、体全体が傾きにくくなったり、首をかしげなくても楽に感じられるようになるでしょう。

これが一番安定する!『足組み』派

ソファーの柔らかさが頚部の疲労度に影響します

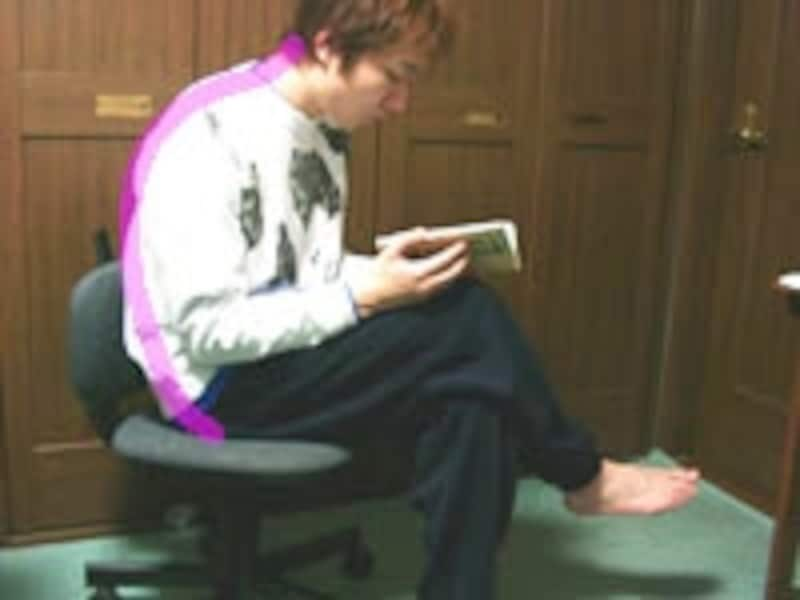

イスやソファーに座ると、無意識に足を組んではいませんか?足を組む習慣が身についてしまうと、足を組まないと落ち着かないという人が多いようです。

しかし、安定したように感じる足組み姿勢ですが、足を組んだ時に骨盤が少し傾き、姿勢を維持するための筋肉に余計な負担が生じます。足組み姿勢が癖になると、部分的に筋肉の硬さが目立つようになることがあり、肩こり感じるようになるかもしれません。

いつも同じ側で足を組んではいませんか?

低いイスに座り足を組むと、上半身が前に傾きやすくなります。同様に柔らかいクッションのソファーに座って足を組んだ場合も腰が沈むため、上半身が前に傾きます。そうなると、一定の部分に負担がかかり、肩こりや腰の痛みを起す一要因となる恐れがあります。

「足組み派」肩甲骨ストレッチ

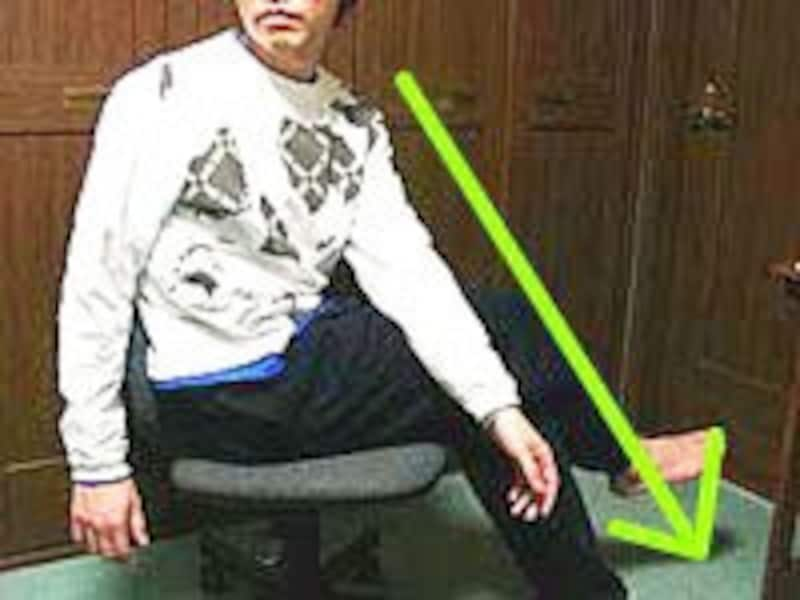

組んだ足と反対側へ体を捻ります

1.長い時間足を組んだ後は、組んだ足と反対側へ体をねじり、腕を遠くへ伸ばします。

肩甲骨のあたりが気持ちよくストレッチされる腕の位置を見つけましょう。約10秒間ゆっくり伸ばします。

同様に反対側も行いましょう

2.その後、足を組み替えて、同様に反対側の肩甲骨あたりをストレッチしましょう。時間があれば、左右を交互に数回行います。