『交通トラブル六法 「知らなかった」では済まされない道路の新常識』(藤吉修崇著)は、弁護士YouTuberの著者が、教習所では教えてくれない道路交通法の“危険な盲点”や交通トラブルから身を守る法的知識を解説する一冊。

本書から一部抜粋し、今回は車で事故に巻き込まれた時、ドライブレコーダーが持つ役割や注意点について紹介します。

<目次>

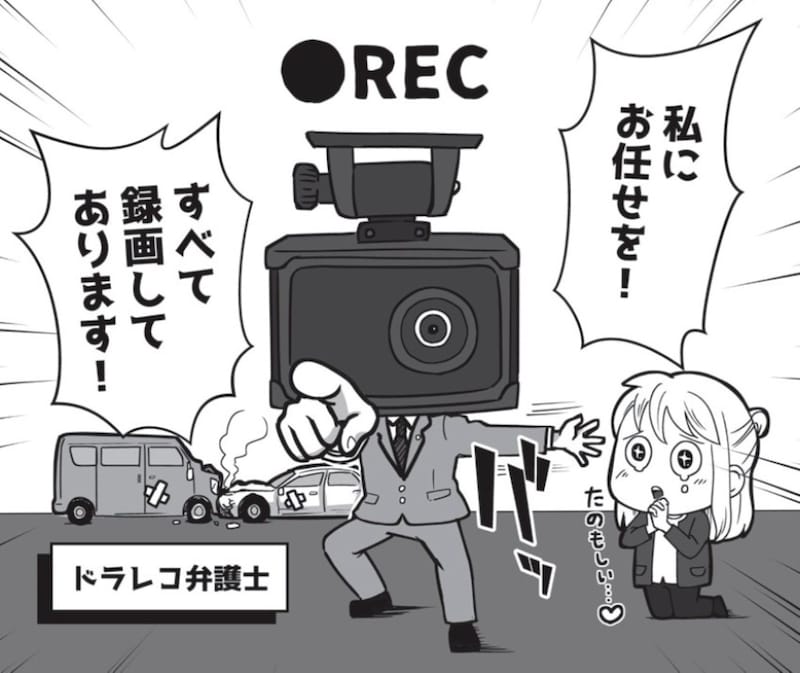

事故の状況|ドラレコは事故現場の「目撃者」

事故現場で相手が嘘をついている……でも証拠がない。保険会社は相手の言い分を信用して、こちらが不利に。「あのときドラレコがあれば……」そんな後悔をしたことありませんか? もう「言った言わない」の水掛け論は終わり。映像が全てを語る時代がやってきました!事故に巻き込まれたとき、あなたの言葉は信用されない。悲しいけどこれ、現実なんです。相手の証言や保険会社の「都合のいい解釈」に振り回されることもしばしば。そんなときに救世主のように登場するのが、これまで何度も話題にしてきた、そう「ドライブレコーダー」です。

交通事故はもちろん、煽(あお)り運転、当て逃げ、謎のトラブル、さらには自然災害の予測不能な展開まで、全部この小さな「目撃者」が解決してくれる時代になってきました。

私も実は何度となくYouTubeで交通事故案件や警察の理不尽な取り締まりを扱ってきました。でもやっぱり決め手となるのはドラレコなんですよね。

過失割合のカギ|映像がモノを言う時代

例えば信号のない交差点で事故が起きたとき、どちらが先に交差点に進入したか、どのくらいのスピードだったか……もめがちな事実関係をスパッと解決してくれます。追突事故だって、前方だけじゃなく後ろにもドラレコを付けておけば、後ろからぶつかった相手が言い逃れできないよう「完全なる証拠」を残すことが可能。映像1つで過失割合の決着がつくケースも現実的に増えています。

よくある誤解|ドラレコは万能ではない

最近話題の「煽り運転」。煽ってきた相手もドラレコの前ではただの迷惑ドライバーでしかありません。映像でしっかり記録が残っていれば、警察もすんなり動いてくれるかもしれません(でもこればかりは事件の担当者によります……)。また、駐車中の当て逃げや車を傷つけられた場合も、ドラレコの駐車監視機能が相手の特定の切り札になることも。ナンバーさえ映っていれば、相手車両の特定が可能です。

被害にあった後で「犯人の逃走シーン」を眺めながらニヤリと笑う日が来るかも!? ただし、過剰な信頼は禁物ですが。

実際の判断例|自然災害から日常まで記録

大雨で道路が冠水し車が水浸しになったとき、地震で道路が崩壊したとき、落石に出会ったとき……。日常の「あり得ないシーン」をドラレコがしっかり記録してくれることで、保険金請求や状況把握がスムーズになります。これなら自然災害でも「いやいや、ちゃんと証拠ありますから!」と安心して保険会社に言えるかもしれません。自分の運転を振り返る映像があることで、運転の癖や危険行動も客観的に把握できるようになります。「俺って、こんな運転してたのか……」と恥ずかしくなって安全運転に目覚める人も増えているとかいないとか。

企業ではドラレコ映像を安全運転教育の資料として活用することで、事故の防止に役立てている例もあるそうです。

今後は日頃の運転が映像に撮られ、それが保険料に影響するなんて時代が来るかもしれませんよ。

弁護士からの対策とアドバイス

ドラレコを選ぶときは、前後両方録画できるタイプがおすすめです。追突事故では後方からの映像が決定的な証拠になることも多いですからね。駐車監視機能も必須。当て逃げ犯を特定する切り札になります。そして何より大切なのは、ドラレコに頼り切らないこと。機械は万能ではありません。日頃から安全運転を心がけ、ドラレコは「もしものときの保険」と考えておくのが賢明です。

美しい絶景、珍しい動物との遭遇シーン、道路に飛び出す謎のゆるキャラ(いや、たまにいますよね……。実際私の家の周りはリアルに猪や鹿が飛び出してくるほどの田舎です)など、ドラレコ映像をSNSでシェアする楽しみ方も増えています。ドラレコはもはや事故対応だけでなく、ちょっとした人生の「記録係」になりつつあるんですね。

結局、ココが大事!

●事故の真実を映像で証明できるドラレコは、いまや過失割合判定の最強の味方

●「煽り運転」や当て逃げ犯をスピード検挙できることも多い

●駐車監視機能で、車を傷つける犯人までバッチリ特定可能

●自然災害や予期せぬトラブルがあっても、ドラレコ映像が保険請求や状況把握に役立つ

●自分の運転を見直して、運転スキルを磨く自己反省ツールにも最適

●SNSに映える美しい風景や珍ハプニングも記録してくれる「人生の記録係」

煽り運転の「可視化」は“別の危うさ”も……

最近は煽り運転が「可視化」されるようになりました。スマホで簡単に撮影でき、そのままSNS に投稿される時代です。こうしたリスクを意識することで、確かに煽り運転そのものが減ってきているという面はあるでしょう。実際、車載カメラやスマホの映像がきっかけで検挙に至った事例も増えています。ただし、誹謗中傷問題を日常的に扱う弁護士としては、別の危うさも強く感じます。それは、相手の同意を得ないまま容貌を撮影し、不特定多数が見られるネットに公開してしまう行為そのものです。一度ネットに出てしまえば情報はあっという間に拡散し、完全に削除するのはほぼ不可能です。たとえ元の動画を削除しても、コピーや転載は半永久的に残り続けます。あなた自身がネットに晒され、それを家族や友人が偶然目にすることを想像してみてください。その心理的な打撃は、法的な罰則以上に重くのしかかることもあります。

もちろん煽り運転は決して許される行為ではありません。本書でも触れているように、現行法上すでに拘禁刑や免許取消といった重い罰則が設けられています。それにもかかわらず、一般の人がネットを通じて「独自の罰」を与えることが常態化してしまうのは、健全な社会の姿とは言い難いでしょう。

「悪いことをした人には罰を」という感情は、誰にでも理解できます。むしろ正義感の表れと言える部分もあります。ただ、その正義感が「晒し」という形で暴走してしまえば、今度は別の被害者を生む危険性があるのです。だからこそ、もう少し想像力を働かせてほしいと思います。自分や自分の大切な人が同じ状況に置かれたらどうなるか。その一点を踏まえるだけでも、行動の仕方は大きく変わるはずです。

私は弁護士として、そして一人の人間として、ネットに触れるみなさんにそのことを忘れないでいてほしいと強く願っています。

藤吉 修崇(ふじよし・のぶたか)プロフィール

東京都出身。慶應義塾大学経済学部卒業。弁護士法人ATB代表弁護士。大学時代に演劇に没頭し、スコットランドへ留学後、舞台演出や空間プロデュースに携わる。30歳を過ぎてから一念発起し、猛勉強の末、司法試験に合格。弁護士法人ATBを設立。YouTubeチャンネル「二番煎じと言われても」では、道交法の理不尽な状況を法律の観点から解説し話題となり、登録者数は20万人を超える。