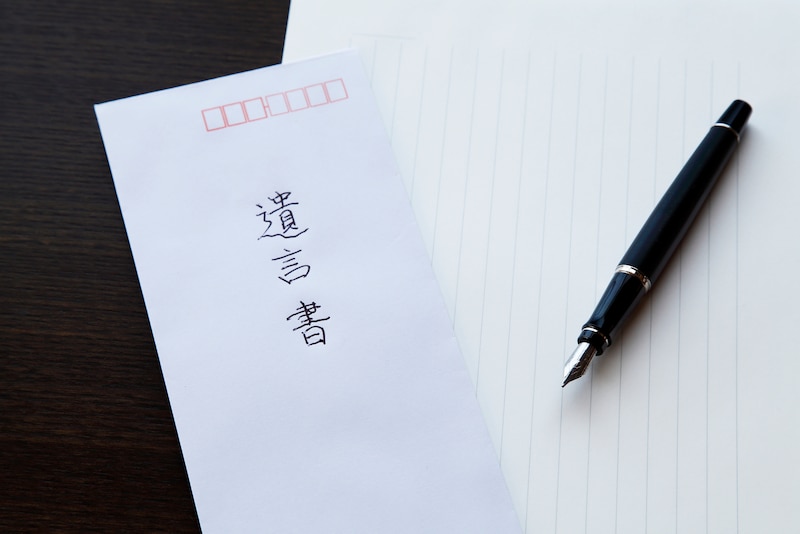

公正証書遺言がデジタル化される

相続対策で遺言書を公正証書で作成する場合、これまでは公証役場に行く必要がありましたが、公証人法の改正により、令和7年(2025年)10月1日より公正証書がデジタル化されることになり、公正証書の遺言が自宅などからリモート(ウェブ会議)で作成することが可能となります。<参考>【日本公証人連合会】公正証書のデジタル化

デジタル公正証書遺言は今までの作成方法と何が違う?

これまでの紙の公正証書遺言とデジタル公正証書遺言は法律的な効力は一切変わらず、あくまで作成の仕方の違いになります。なおこれまで通り公証役場に直接行って作成する場合でも、署名や保存方法などがデジタル化されます。

デジタル公正証書遺言のリモートでの作成に必要なもの

リモートでのデジタル公正証書遺言の作成はウェブ会議システム(Teamsなど)が使われますので、以下の機材などが必要です。- インターネット環境

- ウェブ会議ができるパソコン(このパソコンで受信可能なメールアドレスも必要です)

- Webカメラ、マイク(パソコン内蔵も可)

- 電子サインをするためのタッチ入力対応ディスプレイなど

デジタル公正証書遺言のリモートでの作成の概要

これまでは本人と証人2人が公証役場に行く必要がありましたが、一定の条件のもと、自宅や療養施設などからオンラインで公正証書遺言が作成できるようになります。リモート作成のポイントとしては以下となります。- 証人も同様にリモートで、かつ各人がそれぞれ別々の場所から参加することが可能です。

- 本人確認書類はリモートで画面に映し出すなどで対応可能です。

- ウェブ会議にて案文の確認や意思確認が行われます。

- 公正証書の紙にサインは必要なく、PDF化された文書に画面を通して電子サインをすることになります。

- できあがった公正証書は電子データにて保存されます。

- 公正証書の正本・謄本はこれまでは書面交付ですが、電子データか書面交付か選択が可能になります。

相続対策としてとても重要な遺言作成をしやすくなる改正ですので、ぜひ検討されてはいかがでしょうか。