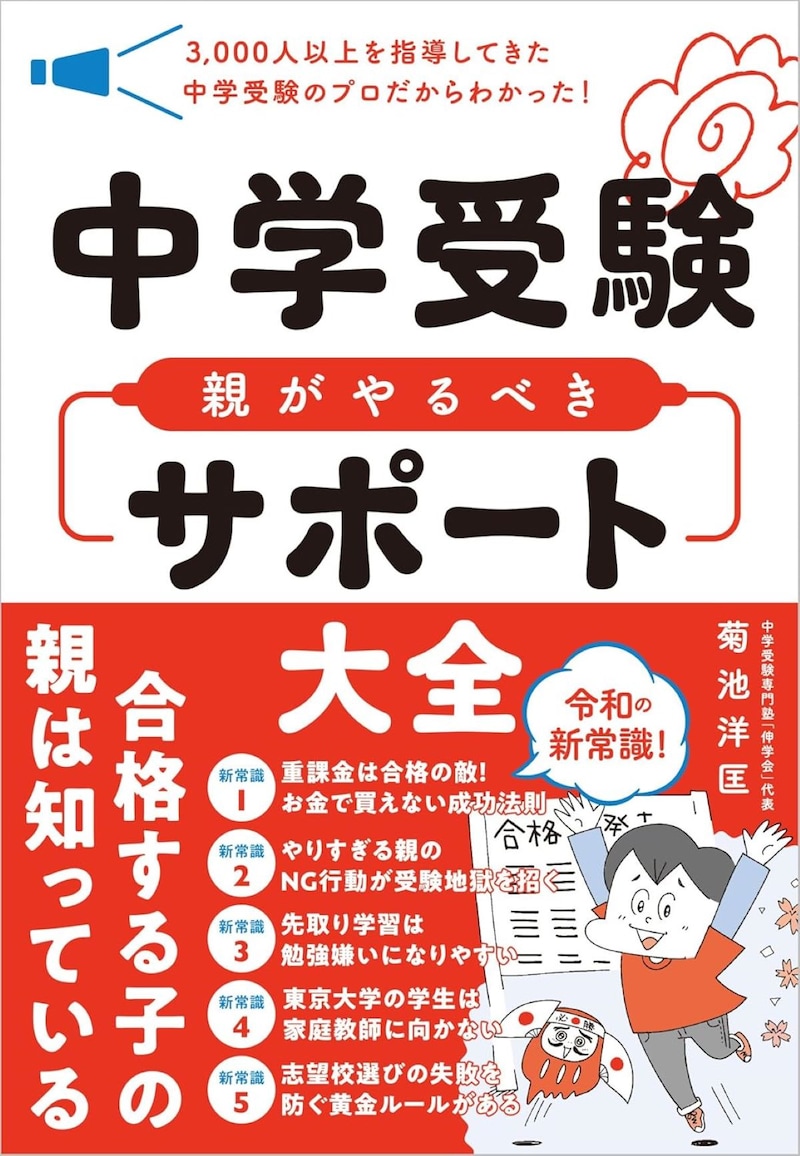

『中学受験 親がやるべきサポート大全』(著:菊池洋匡、刊:SBクリエイティブ)では、中学受験を単なる試験突破の手段として捉えるのではなく、親子で共に成長し、豊かな人生を築くためのプロセスと考える視点をお伝えしています。

中学受験では、「なんのための受験か?」という軸を明確にし、それをブレさせないことが大事です。今回は本書から一部抜粋し、受験をポジティブな経験にするために必要な親の考え方を紹介します。

Q:中学受験は親の「向き/不向き」が顕著に出る?

✕:成績が上がらない理由を「わが子がちゃんと勉強しないから」「通っている塾が悪いから」と考える。家庭環境の改善が進まず、子どものやる気も、成績も下がる一方……。

〇:成績が上がらない理由をいろいろな角度から考える。その中で、親にコントロールできるものは何かを見つけ、対処する。

子どもが勉強しやすい環境が整い、やる気が上がって、成績も上がる。

『中学受験 親がやるべきサポート大全』では、中学受験に向かない子の特徴についてお話ししています。しかし仮に中学受験に向かない子だったとしても、子どもは周囲の大人のサポートで成長し、変わっていくことができます。

ここでは、中学受験に向かない親の特徴についてお話をします。難しいのは、子どもよりもむしろ親のほうです。子どもの成長のサポートをするどころか、むしろ足を引っ張るような関わり方をしているのに気づいていないケースがかなりあります。

私が主催する保護者セミナーに参加いただいた後、「子どもが勉強しない原因が自分にあったと気づいて愕然とした」とおっしゃった方がいました。あなたもぜひ、ご自身が中学受験に向いていない親に当てはまらないかチェックしてみてください。

中学受験に向いていない親の特徴1. 強制的に勉強させる親

子どもが何かをしているときに、ついつい「ああしなさい」「こうしなさい」と指示を出していませんか? 例えば「早く宿題をやりなさい」「間違えたら解き直しなさい」などです。中学受験のために塾通いをさせていると、テストの前には良い点数を取らせてあげたいから、子どもの勉強に口出ししたくなってしまうことがありがちです。子どものためを思ってしていることですから、これは愛情の表れではあるわけです。その気持ちは尊いものですが、子どもの行動へのこうした干渉が多くなると、子どもの勉強への意欲は低下し、考える力も失われます。

それどころか、子どもが将来、うつ病や不安症になるリスクが上がることを示す研究まであるので注意が必要です。メンタルヘルスに悪影響があれば、子どもの人生の幸福度を下げることに直結します。それは決して望ましいことではありませんよね。なぜそんなことが起こってしまうのでしょうか?

それは、親が子どものやっていることに干渉し過ぎると、子どもに「あなたのやっていることはダメだ」というメッセージとして伝わってしまうからです。その結果、子どもは完璧ではないことを恐れる「完璧主義」になり、完璧な行動ができなかったとき自分を責めるようになってしまいます。

しかし、人間は完璧な行動などそうそうできません。つまり、完璧でなければいけないと思っているのに完璧になれない結果、常に自分のことを責め続けるようになってしまうのです。これは不適応な完璧主義と呼ばれ、先ほどお伝えしたように不安症やうつ病の原因となり、子どもの人生の幸福度を下げる原因となるそうです。

シンガポール国立大学などの調査(※)でも、そうした過干渉な育てられ方をした子たちほど、自分を批判する傾向が強く、そして自己批判的な態度は、抑うつ症状や不安の増加と相関関係があることが確認されました。

中学受験をするのは、お子さんの将来の幸せのためですよね? もし過干渉がやめられず、子どもの人生を不幸なものにしてしまう危険性があるのなら、中学受験はしないほうが無難かもしれません。

怒鳴ったり、叩いたりして子どもを勉強させる親御さんもときどきいます。教育虐待やその予備軍です。こうしたスパルタ指導は、効果がある場合もあります。特に、短期的に見れば、親が怖いから勉強するのですが、それなりに成果が出るわけです。しかし、長期的に見れば、いずれ失速をします。中にはメンタルに深刻な悪影響が出る場合もあります。

実際、叩いて、無理やり勉強させていた結果、大手塾で一番上のクラスの成績を取っていた子が、6年生の夏ごろから不登校・不登塾・引きこもりになってしまったケースがありました。

こんな状況にお子さんを追い込んでまで、良い成績を取ることに意義があるでしょうか? また、こうした脅しによる強制は、しつけとしても有害です。怒鳴られたり、叩かれたりして育った子は、そうした手段で人を動かしてよいと学習します。いずれ体が大きくなって、あなたより力が強くなったらどうなるかを想像してください。

※:Developmental Trajectories of Maladaptive Perfectionism in Middle Childhood

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jopy.12249

中学受験に向いていない親の特徴2. 子どもの勉強を放置する親

過干渉の逆ですね。「親はなくとも子は育つ」は嘘です。子どもは未熟だからサポートが必要です。計画は一緒に立ててあげる必要があるし、やったことを見てあげるのも、やる気の維持のためには必要です。そうしたサポートもなしに放置していたら成績は上がりません。子どもの教育に手間をかけてあげられているかどうかは成績に表れるのです。実際、そのことはデータからもうかがえます。母親が非常勤や無職だと、常勤で働いている家庭に比べて子どもの成績が良くなることが国立教育政策研究所のレポートでも示されています。その影響の大きさは、世帯の可処分所得が100万円増えたときの影響の2倍くらいありました。母親が子どもと過ごす時間が増えると、子どもの成績は良くなります。

幼少期に子どもに絵本の読み聞かせをしていた家庭も、子どもの学力が高くなることがはっきりわかっています。しかも、国語だけでなく算数の成績もよくなるのです。その効果は、可処分所得が100万円増えたときの影響の3倍くらいあります。お金ではなく時間や手間をかけるのも、子どもの学力を上げるためには良い選択ということです。

とはいえ、仕事があって時間や手間をかけられず、子どもの勉強を見たくても、見てあげられないのは苦しい状況ですよね。どうしたらいいのでしょうか?

こうしたデータはあくまでも平均値で、個人差のほうが圧倒的に大きいのです。これまで私がかかわってきたご家庭でも、忙しい中、時間をやりくりして少しでも子どもにかかわれる時間を増やしたり、かかわりの質を高めるために勉強したり、試行錯誤したりしているご家庭は、うまくいっていました。

仕事でも、忙しいほうが「張り」が出て、良い仕事ができることって多いですよね。子育ても、できることをできる範囲でやることが大切です。放置せず、能動的に関わろうとする意識があれば大丈夫です。

中学受験に向いていない親の特徴3. 責任転嫁する親、他責思考な親

責任転嫁をする人は何事も成功しません。なぜなら、責任転嫁をしている人は行動しないからです。行動しなかったら、良い結果は手に入らないのが当然ですよね。これは中学受験に取り組む場合にも当てはまります。子どもが勉強しなかったり、成績がなかなか上がらなかったりしたときには、その原因を考えて、見つけて、変えていく必要があります。このとき、まず先に出てくる原因が「塾のせい」「学校のせい」「夫のせい」「妻のせい」「子どものせい」、もっというと「子どもの個性のせい」「遺伝のせい」など、「自分以外のせい」だとしたら、それは他責思考であり、負けパターンです。

「私は何度も『勉強やれっ』て言っているのにやらない!」という親御さんのセリフは、まさに他責思考の典型です。この言葉の背後には「悪いのは子どもだ。私は悪くない」という考えが隠れています。何度も「勉強やれっ」と言っているのにやらないのであれば、そのセリフには効果がないということです。効果がある別の方法を模索せずに同じ失敗を繰り返しているのは、子どもではなく親自身です。

そのことに気づき、子どもより先に自分が変わっていく必要があるのが、中学受験をサポートする親です。勉強に前向きになり、成績が上がっていく子どもの親御さんは、自分の行動に注目しています。

「家の中を勉強しやすい環境にするには、どうしたらいいだろう?」

「どんな声かけをしたら、気持ちよく宿題にとりかかれるだろう?」

「テストが悪い点のとき、どうすれば『次こそ頑張ろう』と思わせられる?」

こうやって親として自分ができるサポートの改善を考えると、子どもの成長が引き出せます。何よりも子どもがそうした親御さんの姿勢を見ているので、真似して、自分自身で自分の行動を改善する思考回路を持つようになります。他責思考は手放しましょう。

中学受験に向いていない親の特徴4. 成果主義の親

私がこれまで指導してきた子どもたちの親御さんの多くは、高学歴で、社会的にも高い地位にいたり、専門的な職業に就いたりしている方でした。そのような方の中には、「成果主義での評価が公平・公正」で「どうやって成果を出すかを考えることまでが大事なこと」と考えている方がいらっしゃいます。確かに、この考え方は間違いではありません。大人であれば、しかも上場企業や外資系企業などの優秀な人材が集まる組織であれば、ヘタに手取り足取りやり方を指導すれば、相手は「決められた通りのことしかさせてもらえない」と感じ、仕事に対してのモチベーションを下げてしまうことも考えられます。成果を出す方法まで、自分で考えさせたほうがよいでしょう。

しかし、中学受験に挑むのは10~12歳の子どもです。まだ人生経験を積んでおらず、能力的にも大人に比べてとても未熟です。自分で成果を出す方法を考えられる子は、大人に比べてグッと少なくなります。10人中、2~3人くらいといったところでしょう。ですから、成果を出す方法を教えてあげることが必要になります。

このことがよくわかる、ハーバード大学(米国)のローランド・フライヤー教授らが行った有名な研究があります。この研究では、250以上の学校において、小中学生を対象に「ご褒美」による成績アップの効果が検証されています。「ご褒美」が与えられる条件をいろいろと変えてみて、どういう条件のときに子どもの学力が伸びるかを比較検証しているのです。「ご褒美」の対象は大きく2つに分けられました。

ひとつは「学力テスト」や「通知表の成績」といった「成果」に対しての「ご褒美」です。もうひとつは「本を読む」「宿題を終える」「授業に出席する」といった「行動」に対しての「ご褒美」です。

大人の感覚だと「行動に対してご褒美を与えてもいい成果は得られないのではないか?」と感じてしまいます。「ご褒美目当てで中身がともなわない、表面的な行動になるんじゃないだろうか」と。しかし、成績アップにつながったのは、行動にご褒美を与えた場合でした。成果に対してご褒美を与えた場合は、成績がほとんどアップしませんでした。

なぜこのような実験結果になったのでしょうか? 確かにどちらのパターンでも、子どもたちはやる気になりました。しかし「成果」に対してご褒美が与えられた場合は、子どもたちの「勉強する」といった具体的な行動は増えませんでした。ご褒美が欲しくても何をしたらいいかわからず、行動を起こせなかった子が多かったからです。行動を起こさなければ、成果も得られないのは当然のことですよね。

それに対して「行動」にご褒美が与えられた場合は、やることが明確なので、行動できた子が多くなりました。「本を読む」「授業に出席する」といった良い行動が増えたため、成績もよくなったというわけです。

これは、ご褒美目当ての場合に限った話ではありません。「成績を上げたい」「クラスアップしたい」「志望校に合格したい」など、目標が何であれ同じです。多くの子どもは目標があっても、それを達成するために何をしたらいいかわかりません。だから、何もできないまま時間ばかりが過ぎていくことになります。

仕事ができる親御さんは「目標を達成するために、何をすべきか考える」ということを自分が当たり前にできてしまうために、「子どももできるはずだ」と思い込んでしまうことがあります。

そして、それを考えないのは「やる気がないから」「サボっているから」と判断してしまい、やる気を出すように子どもを追い込んでしまいます。これは子どもを潰す原因となるので要注意です。

中学受験に向いていない親の特徴5. ゴールありきな親

5つ目は「ゴールありき」な親です。「偏差値〇以上の学校に進学しなければ中学受験をする意味がない」――そんなことをおっしゃる親御さんは世の中にかなりいらっしゃいます。

成果を求めたい気持ちはよくわかるのですが、言い方・伝え方を間違えると、子どもの心に消えない傷を残し、親子関係が決定的に悪くなるので注意が必要です。

あなたは「優秀な子が欲しい」のでしょうか。それとも「子どもを優秀にしたい」のでしょうか。この2つは似て非なるものです。優秀な子が欲しいというのは、言い換えれば「この子じゃなくてもいい」ということです。

例えば、会社を大きくするために優秀な社員が欲しいというときには、給与を成果報酬型にして、優秀じゃない社員はどんどんやめていくようにすれば効率的です。全員を優秀に育てようとすると、なかなか芽が出ない社員もいますし、育成のコストがかかって大変です。会社の利益を最大化するためには、できない部下はどんどん切り捨てていったほうが合理的です。

では、あなたにとって、子育てはそれと同じでしょうか? 子どもも部下と同じように、他の子でも良い、「代替可能」なものでしょうか? きっとそうではありませんよね。あなたはきっと、お子さんのことが大切で、お子さんが幸せな人生を生きられるように、優秀な子に育ててあげたいと思っているはずです。

しかし、言い方に気をつけないと子どもにはそのことが伝わりません。「偏差値〇以上の学校に進学しなければ中学受験をする意味がない」と言われたとき、子どもは「偏差値〇以上の学校に合格できなかったら、自分には学費を出すほどの価値がない」と言われていると感じてしまう場合が多いからです。そして自己肯定感が大きく傷ついてしまいます。

あなたが伝えたいことは、そういうことではありませんよね? もし、そう考えているとしたら、中学受験ではなく自己肯定感を高める子育ての方法をぜひ学びましょう。例えば、仮に公立中学校に進学するにしても、「偏差値の低い私立中学校に行っても意味がないから」ではなく、「公立中学校に進学するのも良い選択だから」という言い方をしたいものです。

ゴールありきな思考回路の親御さんは、ゴールから逆算してレールを敷きがちです。これは一見、理にかなっているようですが、ゴールが固定的で、そこに到達するためのレールを敷くと、多くの場合、無理を要求することになります。人間はそんなに機械的に成長できるものではありません。

例えば、あなたが「半年後にベンチプレスで100kgを持ち上げなさい」という課題を言い渡されたらどうでしょうか? そして「1か月後に50kg、2か月後に60kg、3か月後には70kg、4か月後には80kg、5か月後には90kgと、段階的に増やしていこう。そのためには、毎日限界までトレーニングをして体を追い込み、体重1kgに対して2gのたんぱく質を毎日摂取しよう。トレーニングの具体的な内容は……」とレールを敷かれたら。

できると思いますか? 人はそうやって計算通りに成長できるものじゃないですよね? 無理に実行すれば大ケガするのが目に見えています。

頭を鍛える場合も、体を鍛える場合と同じです。決して計算通りに成長できるようなものではないし、過剰な負荷をかければけがをします。勉強において負うけがは心のけがで、自信喪失、勉強嫌い、無力感、うつといった症状が現れます。決して望ましい未来ではないですよね。

思考回路がゴールありきだと、無意識に、無自覚に子どもを傷つける言い方をしがちです。偏差値という数字で評価されることが多い中学受験だからこそ、そうしたゴールありきな思考回路を手放しましょう。目標から先に見るのか、それともわが子から先に見るのか、常に自問自答するようにしましょう。

以上、中学受験に向いていない親の特徴でした。

これらは変えていくことができるものです。自分の中にこういう部分があるなと思ったら、少しずつ変えていってくださいね。

菊池洋匡 プロフィール

中学受験専門塾 伸学会代表。

10年間の講師歴を経て、2014年に自由が丘校を開校し、現在は目黒校・中野校を合わせて3校舎を運営。