2005年は日露戦争終戦100周年になります。日露戦争とはいったいなんだったのでしょうか。この機会に、日露戦争の「世界史・外交史的意義」を考えてみたいと思います。

1ページ目 【日本独立の維持=「利益線」である朝鮮半島の勢力獲得とみた明治政府】

2ページ目 【日露戦争で日本が得たもの、そして「世界」が得たものとは何だったのか】

3ページ目 【日露戦争「勝利」からわずか40年で日本が「破局」したのはなぜか】

【日本独立の維持=「利益線」である朝鮮半島の勢力獲得とみた明治政府】

明治日本の最重要課題は「独立の維持」

明治新政府が行ったさまざまな近代化改革……廃藩置県、富国強兵、殖産興業、文明開化……これらの究極の目的は、近代化することによって西欧列強諸国に並び、「日本の独立を確保」することにありました。その思想を表しているものとして、福沢諭吉の書いた『学問のすゝめ』があります。彼は、人々が「お上」に依存する封建社会は放棄すべきであり、学問を身につけ自立した国民によって日本が担われる社会を形成することで、やがては国家全体の独立が維持される、と考えたのです。

いずれにせよ、西欧列強はすでに中国に進出を始め、東南アジアの植民地化は着々と進んでいました。そんな環境の中、明治初期の日本にとって「独立維持」は大変重要なテーマ、課題だったわけです。

「日本の独立」=「積極的対外進出」という考え

しかし、明治日本の支配エリートたちにとっての「独立」とは、単に日本の領土を自衛する、だけにとどまるものではありませんでした。それは、「西欧列強に並ぶ力を持ち、積極的に対外進出する」という積極的な考えでした。このように、西欧列強と同じような「植民地帝国」になることが日本の独立を確保する、というのが明治支配エリートたちの主流的思想だったのです。

この考えは、すでに幕末からあったものです。「安政の大獄」を行った江戸幕府の大老・井伊直弼も、アヘン戦争以後防戦一方になってしまった中国(清)の様子をみながら、そのようにならないため、積極的に日本が対外進出を行うことを考えていたりしていていました。

明治日本の支配エリートたちの考えも、おおむねこの路線に沿ったものだったのです。

「朝鮮半島の帰趨(きすう)」を重要視した明治政府エリート

さて、これらのことを踏まえた上で、日本の地理的な要素を考えてみます。北方は、このときあまり、「開発の魅力なし」と思われていました。それは日本だけでなく、ロシアにとってもそういう認識でした。そのため、樺太(サハリン)、千島の帰属はすんなり決まりました。

問題は、大陸から日本に向かってぐいっと突き出している、朝鮮半島でした。

朝鮮半島は多くの人々が住み、農業も盛んで、植民地としての資源性は十分でした。したがって朝鮮半島がこのままでいくと、日本以外のどこかの国に支配されてしまう恐れは十分、と明治政府エリートたちは考えました。

日本に近いこの朝鮮半島が、少なくとも「列強」の手に落ちることだけは避けなければならない。明治政府のエリートたちは、そう考えるようになるのです。

「主権線」と「利益線」

この考え方を代弁しているのが明治日本陸軍のドン・山県有朋の「主権線」「利益線」という考え方でした。主権線とはすなわち日本の国境のことです。当然これは国防の対象になるわけですが、それだけでは不十分であると山県は考えているわけです。

つまり、日本の近隣で、日本の独立にかかわる地域、ここも国防の対象として守らなければ、日本の独立は危うい、と彼はいうのです。

この、国防の対象地域としての、主権線の外にある境界線が、日本にとっての「利益線」というわけです。そして山県は、その利益線の範囲内こそが、朝鮮半島であると結論づけるのです。

日清戦争は朝鮮半島をめぐる日本と中国の争い

山県のこの意見が公になったのはまだ日清戦争より前の段階で、結論として朝鮮半島を日本が支配すべき、とまではまだ飛躍していません。しかし、結果として日本が利益線内にあるとする朝鮮半島を「守る」ためには、朝鮮半島への内政干渉は必要不可欠でした。

すでに「江華島事件」によって武力で朝鮮開国を実施していた日本は、さらに朝鮮への内政干渉の度合いを増していきます。

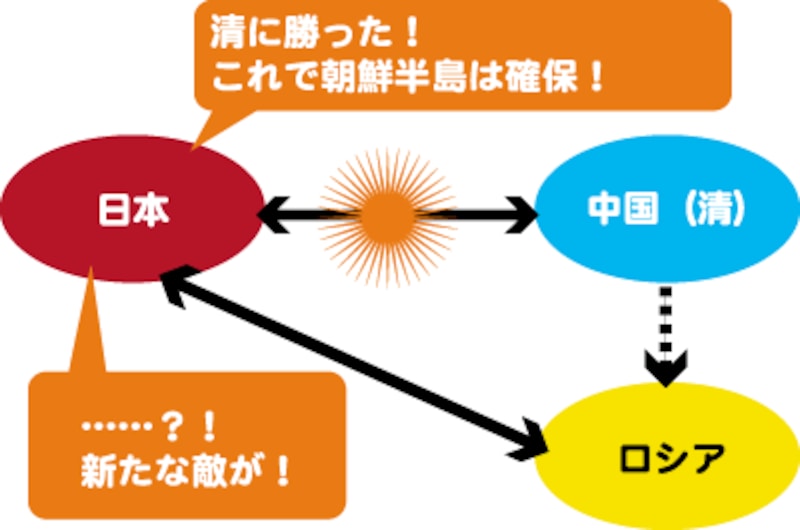

しかし、そのことによって、それまで朝鮮の「宗主国」として君臨してきた中国=清王朝と日本の間との激しい対立が起るようになります。

両国による朝鮮への内政干渉的事件が次々に勃発した後、農民反乱(甲午農民戦争)を機に日清両軍が半島に進出してにらみあい、日清戦争が勃発します。

この勝利により、清は朝鮮半島から手を引くことになります。こうして、弱体化する一方の清に替わって、日本が朝鮮半島の国防に(あくまで日本のためですが)たずさわる条件ができたかに見えました。

しかし、ここで思わぬ敵が現れたわけです。それは、ロシアでした。つぎのページから、見ていきましょう。