いざなぎ景気とは、いつのこと?

|

| 国債を発行して高速道路を作る、新幹線を作る、その結果がいざなぎ景気 |

時期は、1965年10月~1970年7月の57か月にわたる景気拡張期間。岩戸景気を超えてしまったので、天照大神よりも前の、いざなぎ・いざなみの尊(みこと)だということで、天つ神の命を受け、日本列島を作ったとされる「いざなぎの尊(みこと)」から命名されました。

今度、いざなぎ景気を超えるとなると、いざなぎより古い神話の神様は誰なのでしょうか?どんな名前がつくのでしょうか。ちょっと楽しみです。

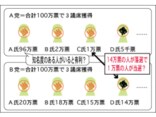

このいざなぎ景気を超えるのも時間の問題、11月には達成できそうというのが、現在の大方の見方です。そもそも、景気回復局面は戦後14回ありました。景気の循環というのは、景気の谷から谷までの期間を指しています。

いざなぎ超えとは、いざなぎ景気の景気拡張期間の57か月を超えることで、現在の景気拡張期間は、2002年1月から始まり、そこから57か月を超えるのは2006年11月。このままの経済環境を維持できれば、ほぼ間違いなしとされているのです。

いざなぎ当時の日本は、こんなだった!

読者の方には、いざなぎ景気の記憶を持たない方も大勢いらっしゃるでしょう。もう少し、いざなぎ景気について当時を振り返ってみることにします。1964年のオリンピック景気(景気拡張期間は24か月)の後の不景気に対して、それ以前までの不況時に行っていた金融政策では改善しなかったため、その当時の日本政府は、初めて建設国債を発行することになりました。財政主導の景気対策の始まりです。国債を発行して公共投資をし、景気を刺激したところ、1966年初めからめきめきと景気が良くなり始めたのです。すると、戦後最長の景気拡張期間になるほどの好景気となりました。佐藤栄作首相の長期政権の下、国民総生産(GNP)伸び率10%以上が長期的に続いたのです。

その当時、経済界では貿易や資本の自由化へ対応しようと、国際競争力の強化をめざすようになりました。そのためには企業の規模拡大が必要、とばかりに企業の大型合併が多数実現していった時期でもあります。日本の国民所得が大きく伸びて、日本が世界第2位の経済大国に躍り出るようにもなりました。

この頃の3種の神器は“3C”と呼ばれ、「マイカー」「クーラー」「カラーテレビ」の夢の耐久消費財が消費の主役でした。この三種の神器、もう少し説明を加えると・・・

「マイカー」パブリカ、サニーという低価格大衆車がヒットし、

「カラーテレビ」当時は白黒テレビしかなかったが東京オリンピックをきっかけにカラー放送が本格化、

「クーラー」しかし実は、デパートなど人が集まるところにしかなかったようで、一般家庭に普及したのは1970年ごろ。

「昭和元禄」とも揶揄された時代ですが、その影には「所得向上」がありました。次の記事でも触れますが、今回の景気拡張期間に対して「実感が湧かない」とよく言われるのは、この「所得向上」がはっきりと体で感じられないからでしょう。この点が、いざなぎ景気と今回の景気の大きな違いだと思われます。

しかし、景気の拡張も、いつしか終わりを迎えることになります。このころ、公害問題が深刻になり、環境庁が設置されました。1970年の「日本万国博覧会」、いわゆる大阪万博の開催中にいざなぎ景気は終焉することになります。いざなぎ景気が終わりを遂げたそのきっかけは、次のページで!