これからの住まい選びは「省エネルギー性能」に注目!

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、政府は住宅・建築分野の省エネルギー対策を進めています。一方、コロナ禍を経て、住宅の基本性能の大切さを再認識したという調査結果も。そこで今回は、All About『最新住宅キーワード』ガイドの山本久美子さんに、住宅選びで「省エネルギー性能」を重視すべき理由について伺いました。

提供:住宅金融支援機構

お話をうかがった方

All About『最新住宅キーワード』ガイド:山本 久美子

AFP・宅地建物取引士・マンション管理士などの資格を持つ、住宅ジャーナリスト。リクルートで「週刊住宅情報」「都心に住む」などの副編集長を歴任後、2004年に独立。住宅の売買やリフォーム、住宅ローンなどの幅広い取材経験を活かし、住宅メディアの編集・執筆やセミナーなどの講演活動を行っている。

アフターコロナで継続して求められる「住宅の基本性能」

2020年以降のコロナ禍で、私たちのライフスタイルは大きく変化しました。テレワークが普及し在宅勤務が定着した、外出よりも家で家族と過ごす時間が増えた、という方も多いと思います。

在宅勤務や外出控えで、家で過ごす時間が長くなったことにより、住まいへのニーズは変化したのでしょうか。

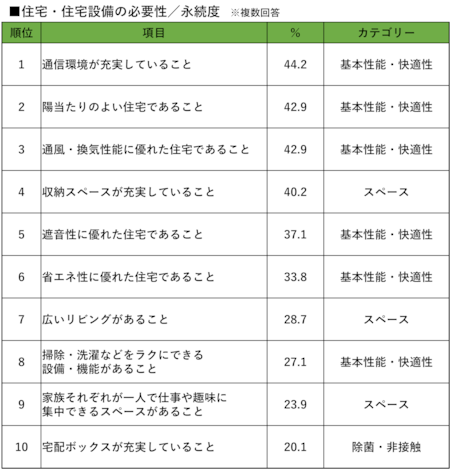

山本久美子さん(※以下敬称略)「2021年9月にリクルートが実施した調査によると、今回のコロナ禍で必要度が増し、今後も必要だと思う住まいへのニーズは『通信環境』『通風・換気性能』『陽当たり』『遮音性』『省エネ性』など、住宅の基本性能に関するものが上位を占めています。

この結果から、在宅時間の長期化により、暮らしの快適性を左右する住宅の基本性能の大切さを再認識し、アフターコロナでも継続して求めていることが分かります。

住宅の基本性能は、リフォームで変えづらい、または変えると多額の費用がかかるケースが多いです。基本性能を重視する傾向は、住まい選びにおいて賢い選択だと言えるでしょう」

カーボンニュートラル実現に向け、省エネ性が注目される

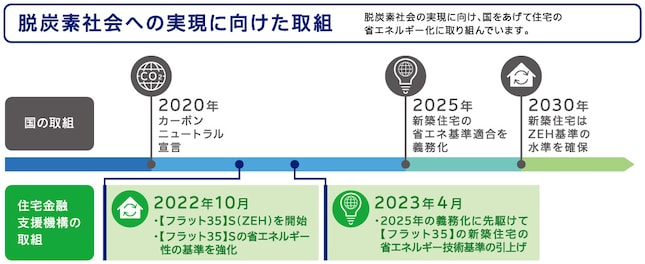

住宅の基本性能のなかでも、近年注目されているのが省エネ性です。というのも、政府は2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)実現に向けて、住宅・建築分野における省エネルギー対策を強力に進めているためです。

山本「国土交通省は、新築住宅において2025年度までに省エネ基準への適合を義務化し、2030年度以降の新築住宅についてはそれをZEH水準まで引き上げるというロードマップを発表しています」

“省エネ基準の適合を義務化”と聞くと、そのために断熱材や設備の性能を高めるから住宅価格がぐんとアップしそう……と考えるかもしれません。

山本「現在販売されている新築住宅は、国のロードマップに基づき、義務化される省エネ基準に既に適合済であるなど、不動産会社各社が対応を進めています。したがって、義務化が原因で住宅価格が急上昇する可能性は低いでしょう。

むしろ義務化されることで、2025年度以降に建てられた住宅は省エネ基準に適合している、2030年度以降はZEH水準であるということが明確になるメリットがあります」

【フラット35】は、省エネに関する制度を変更・見直し

政府が推進する住宅の省エネ対策を受け、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する【フラット35】では、2022年10月に制度を変更しています。

出典:住宅金融支援機構

■変更点1:【フラット35】S(ZEH)の新設

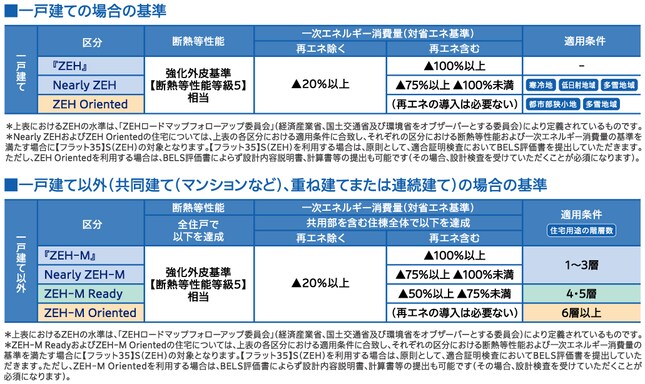

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)とは、断熱性能の大幅な向上や、再生可能エネルギー設備等を導入することにより、年間のエネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅のことです。

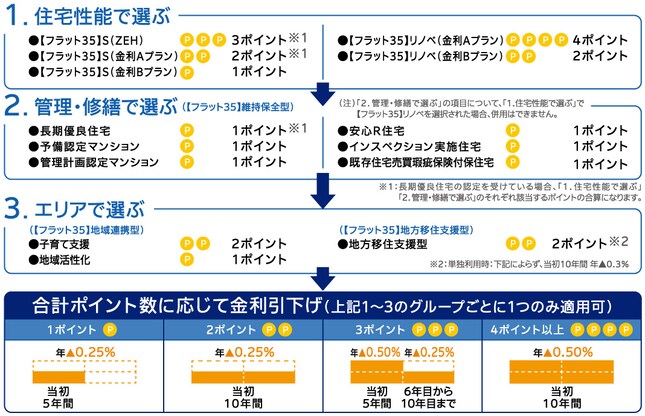

【フラット35】S(ZEH)は、ZEH水準に適合する住宅を取得する場合、【フラット35】の借入金利から当初5年間は年0.5%、6年目から10年目までは年0.25%引き下げられます。

山本「【フラット35】S(ZEH)の対象は、断熱性能などは『ZEH』と同じであるものの、再生可能エネルギーを考慮に入れた年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロに近づけた『Nearly ZEH』や、太陽光発電などの再生可能エネルギー設備の導入を必ずしも必要としない『ZEH Oriented』なども含まれています。

多雪地域や低日射地域の戸建住宅は、太陽光発電を搭載しても発電が多く見込めず『Nearly ZEH』となるケースがあります。また、階数が高いマンションは、戸数あたりの屋上面積が狭いため、全戸分のエネルギー消費量に相当する太陽光発電の設置が難しいことから『ZEH-M Oriented』を取得するかたちになります。

このようなケースでも【フラット35】S(ZEH)は利用できるので、適用要件をよく確認して上手に活用したいですね」

■変更点2:【フラット35】S等の基準を見直し

【フラット35】Sは、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性の基準を満たす場合、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げられますが、【フラット35】S(ZEH)の創設と併せて、2022年10月以降の設計検査申請分等から【フラット35】Sの基準が見直されました。

●脱炭素社会の実現に向け、省エネルギー性の基準を見直し

●免震建築物は金利Bプランから金利Aプランに変更となり、金利引下げ幅の拡大

●中古住宅の【フラット35】S(金利Aプラン)の基準を緩和(省エネルギー性を除く)

●中古住宅の【フラット35】S(金利Bプラン)の手すりの設置や段差解消の基準を廃止(金利Bプランのバリアフリー性の基準は強化)

【フラット35】Sの基準について詳しく知りたい >>

■変更点3:【フラット35】の金利引き下げ方法の変更

【フラット35】の多様な金利引下げパターンをわかりやすくするために、住宅性能や管理・修繕状況などの金利引下げメニューごとにポイントを設定。合計ポイント数に応じて、金利の引下げ幅と引下げ期間が決まります。

自分の住宅取得が何ポイントになるのか知りたい方は、【フラット35】のサイトでチェックできます。または、不動産会社の営業担当者に【フラット35】を利用したい旨を伝え、相談するのも良いでしょう。

山本「ポイント制への変更により、省エネ性が高ければ今までよりも有利に金利引き下げが受けられるようになりました。返済当初は支払う利息の負担が大きいですが、当初10年間の金利引き下げは利息軽減効果が高く、総返済額が抑えられるのでお得になります」

金利引下げ内容をシミュレーションしてみる >>

【フラット35】を上手に活用して、自分たちに合った省エネ住宅の検討を

現在は住宅の省エネ対策を推進しているロードマップの途中で、今後、より高い省エネ性が求められることが予想されます。実際、法律に基づいて運用されている住宅性能表示制度では、省エネ性の指標で上位等級の追加などの変更がありました。

山本「省エネ性は常に最高水準がよいかというと必ずしもそうではありません。自分たちのライフスタイルや希望に加え、予算も考慮したうえで、必要な省エネ性を選択すると良いでしょう。

例えば、高齢の親と暮らすのでヒートショックを防げる省エネ性を確保したい、災害時を見据えて省エネ性だけでなく再生エネルギー設備と蓄電池を備えたZEHにしたい、などの考え方があります」

高い省エネ性を備えた住宅なら、【フラット35】では金利引下げを受けることが可能ですし、税の特例措置や、国からの補助金などを利用できるケースもあります。これらの情報を幅広く集めて検討しながら、住宅取得を進めましょう。