金利だけ見ていれば投資はうまくいくのか?「投資の解像度」を上げて考える(画像:PIXTA)

誰もが情報を発信できる時代ですから、うそや間違った情報もあるでしょう。人は自分の考えや思い込みをもとに、自分に都合のいい情報ばかり集めてしまいます。これは、行動経済学でも「確証バイアス」として知られていることです。

こうした情報に踊らされずに、お金を増やしていくためには、「投資理論」「行動経済学」「地政学」「リスク管理」の4つの視点を学ぶ必要があります。

「解像度」が上がることで、情報を読み解く力がつき、今後の変化に対応できるようになるでしょう。

その4つの視点を体系的に学び、鉄壁の投資術を身につける一冊として、8月29日に『投資の解像度を上げる 超インフレ時代のお金の教科書』をクロスメディア・パブリッシングから上梓します。

今回は、「金利だけ見ていれば投資はうまくいくのか?」について、投資の解像度を上げて一緒に考えていきます。

金利と景気、経済の関連性を理解しよう

金利は、お金を貸し借りするときに発生する費用のことです。普段の生活のなかでも「預金の金利が◯%」「住宅ローンの金利が◯%」などを耳にしますよね。各国の金融政策を行う中央銀行は、政策金利を上下することで景気や物価をコントロールします。政策金利は、預金金利や住宅ローンの金利はもちろん、景気に大きな影響を及ぼします。

人間に調子のよし悪しがあるのと同じで、景気にもよし悪しがあります。そしてそのよし悪しは、金利によってもたらされます。

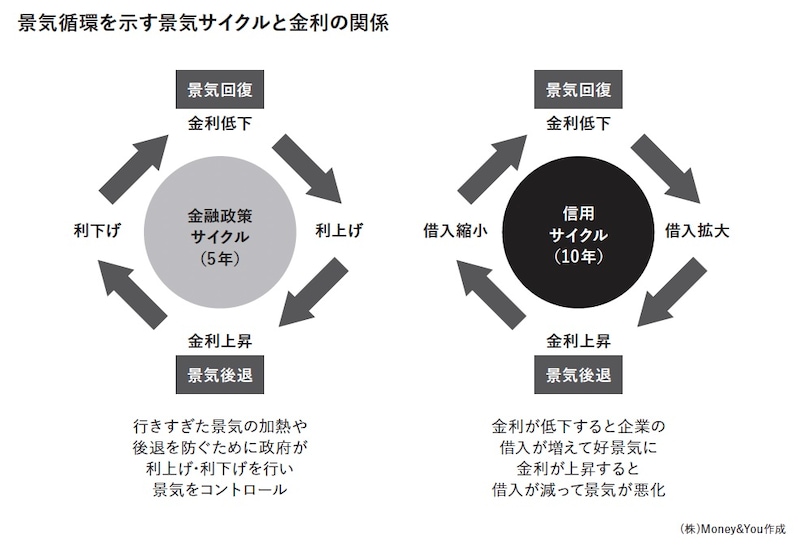

<景気循環を示す景気サイクルと金利の関係> 金融政策サイクルは中央銀行が行う政策金利の上げ下げ(利上げ・利下げ)によってもたらされる景気のサイクルです。金融政策サイクルの周期はおよそ5年です。

景気がよくて収入や消費が増えると、インフレが起こります。程よいインフレなら問題ないものの、インフレが加熱し過ぎると、給与水準を大きく超えて物価が高い状態となり、国民の生活が苦しくなっていきます。こんなとき、中央銀行は政策金利を引き上げてインフレを抑え込もうとします。反対に、景気が悪く物価が下落(デフレ)傾向にあるときには、政策金利を引き下げて景気を刺激し、物価を上げようとします。

日本の中央銀行は日銀(日本銀行)です。日銀は、年8回開催する金融政策決定会合で景気の状態を確認して、政策金利を決定します。

日本は長らく「マイナス金利政策」をとってきました。日本のマイナス金利政策は、日銀が民間の金融機関から預かる預金にマイナス金利をつけることをいいます。民間の金融機関は、日銀にお金を預けると損をしてしまいますので、お金を企業や個人に貸し出そうとします。そこまでして景気を上向かせようとしてきたのです。

日銀は2024年3月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を解除することを決定。さらに、2024年7月・2025年1月の金融政策決定会合では利上げを発表しました。2025年7月時点で、政策金利は0.5%となっています。市場では、2025年中にさらなる利上げがあるかどうかが話題になっています。マイナス金利政策は、ある意味「異常」な政策でした。利上げを行い、金利のある世界がやってくることは、正常な状態に戻りつつあることだといえます。

一方、信用サイクルは、利上げ・利下げを企業の資金調達(借入)との関係で見たもので、およそ10年周期になっています。

利上げによって金利が上昇すると企業はお金を借りるコストが上がることになるので、企業は借入を縮小してコスト増を避けようとします。そのため、景気が後退することが考えられます。

やがて金利が低下すると、今度はお金を借りるコストが下がるので、企業は再びお金を借りて設備投資をするようになります。こうして、景気が回復していきます。

米国の景気を例に考える

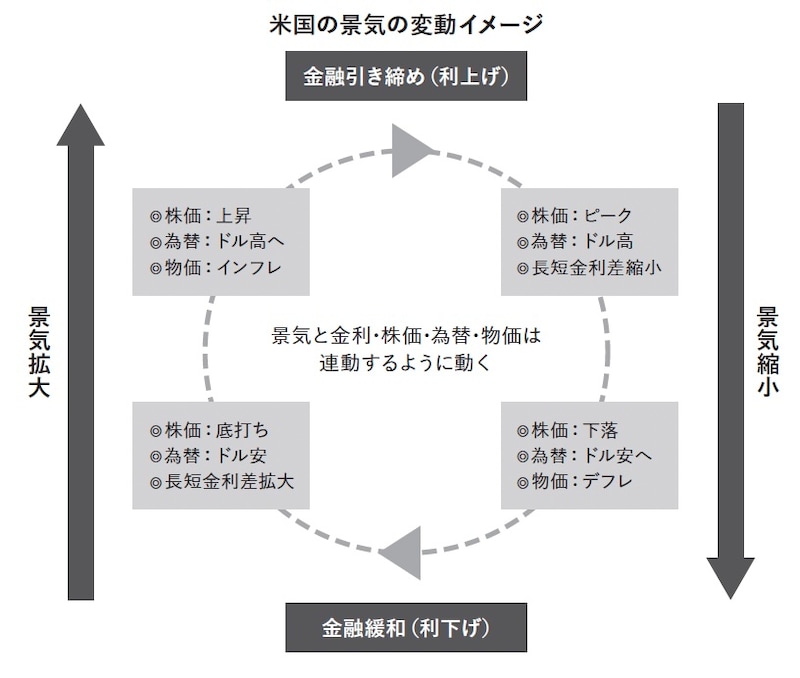

金利の上下による景気の変化のイメージを、米国を例に見てみましょう。<米国の景気サイクルのイメージ> 景気拡大の局面では、金融緩和・利下げの影響を受けてドル安となる一方で、株価が上昇をはじめます。ただ、景気拡大が鮮明になると、今度はインフレが加熱していきます。それを抑えるために、今度は金融引き締め・利上げを行います。利上げをするとドル高になりますが、お金を借りるコストが増加するので、インフレを抑える要因になります。また、株価の下落にもつながります。これが続くと景気が減速してしまうので、改めて金融緩和を行い、景気を上向かせようとします。

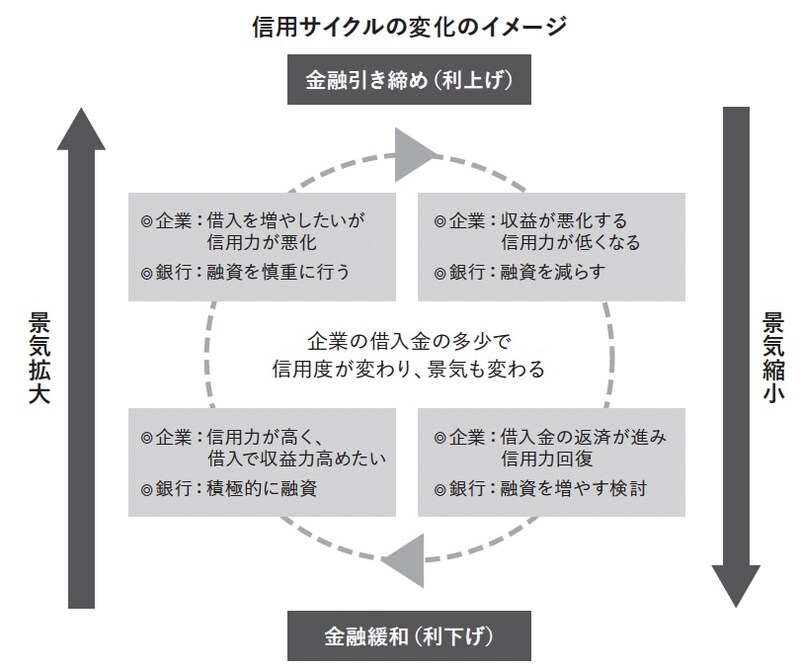

同様に、企業と銀行の信用サイクルも考えてみましょう。

<米国の信用サイクルのイメージ> 景気拡大の局面では、企業は利益を増やしたいと考えてお金を借りて設備投資などを行います。銀行も、お金を積極的に貸し出して利益を上げたいと考えます。

しかし、企業の借入金が増えると銀行は貸し倒れリスクを嫌い、お金を貸さなくなります。企業の業績は下がり、株価も下落し、倒産する企業も出てきます。ただ、企業がそれを乗り越えて借入金を返済することで企業の信用が回復。再び銀行はお金を貸し出すようになります。

このように、経済の行き過ぎを調整するのは金利ですので、金利の流れを見れば景気の移り変わりが読み取れるようになるでしょう。金利が上がると株価が下がり、金利が下がると株価が上がる傾向にあります。

ただ、金利だけ見て投資の判断を下すのは難しいものがあります。日本の場合は特にそうです。マイナス金利政策が導入された2016年2月時点の日経平均株価は1万5000~1万7000円ほどのレンジで動いていました。その後、政策金利が一切変わらなかったにもかかわらず、マイナス金利が解除された2024年3月時点の日経平均株価は4万円前後まで上昇しているからです。金利だけでなく、他の要素も見て投資の判断を下す必要があるといえるでしょう。

なぜ米国雇用統計が悪いと景気が悪くなるの?

投資をする上で知っておきたい経済指標に、米国雇用統計があります。米国雇用統計は文字どおり米国の雇用状況に関するデータ。原則として毎月第1金曜日、日本時間で21時30分(夏時間)・22時30分(冬時間)に米国労働省が発表しています。米国雇用統計では毎回、十数項目のデータが公表されます。そのなかで投資家が特に注目しているのが、農業部門以外の産業で働く人が前月比でどれだけ増減したかを示す「非農業部門雇用者数」と、労働力人口に対する失業者(積極的に仕事を探している人)の割合を示す「失業率」です。

米国雇用統計の発表日は、日本でも「雇用統計ナイト」などといって、雇用統計の動向を速報したり、動画や音声などで生中継したりと、さながらお祭り騒ぎのような様相です。

雇用統計が発表されると、為替レートが短時間で大きく円高(円安)に動くことがあります。一瞬で1円以上円高(円安)になることも珍しくありません。特にFX(外国為替証拠金取引)をしている人は、為替レートの大きな動きが大きな利益につながることもあり、注目しています(もっとも、思惑と反対に動けば大きな損失を被ります)。

米国雇用統計に注目するのは、そうしたFXの短期筋だけではありません。世界最大の経済大国である米国の景気動向を知るのに役立つことから、世界中の投資家が皆注目していると言っても過言ではありません。

米国は日本と違って雇用の流動性が高いので、景気のよし悪しによって就業者数が大きく変わります。そのため、非農業部門雇用者数が増えたり、失業率が下がったりしていれば景気が好調だと判断されます。この結果は、米国の中央銀行、連邦準備制度理事会(FRB)が金融政策を決めるときに重要視しています。

米国雇用統計の結果を見る際には、市場の予想との差を見ることも大切です。

市場がよい結果を予想しているのに実際は悪い結果だったとなればネガティブサプライズとなりますが、「市場予想ほどよい結果ではなかった」という場合にも景気減速が意識されてマイナスに作用することがあります。逆もまた真なりで、市場が悪い結果を予想しているのに実際はよい結果だったとなればポジティブサプライズですし、「思ったほど悪い結果ではなかった」となればプラスの要因となります。

インフレ、景気、金利の3つの動向をチェックすれば概観をつかめる

2025年6月に実施されたFRBの金融政策決定会合では、4回会合連続で利下げが見送られました。FRBのパウエル議長は、不確実性こそあるものの、経済も底堅く成長し、労働市場も堅調で、インフレ率も2%を少し上回る程度なので、利下げを急ぐ必要はないという認識を示しています。FRBは景気動向やインフレの動向を見ているのです。

米トランプ大統領は利下げを期待しており、パウエル議長のことを「遅すぎる男」などとやゆしていましたが、それに影響されることもなく、中央銀行の独立性を保った形です。

投資に関する情報はたくさんあるため、どれを見ればよいのか迷ってしまうかもしれません。しかし、インフレの動向、景気の動向、金利の動向の3つをチェックしておけば、経済の状況を理解するのに役立つでしょう。