その最たる例が「コカ・コーラの記念缶」だと思います。ガチのコレクターは国内外に多数いて、筆者も海外から「交換しませんか」というメールが届くことがあります。

<目次>

「コカ・コーラの記念缶」がイベントの楽しみでした

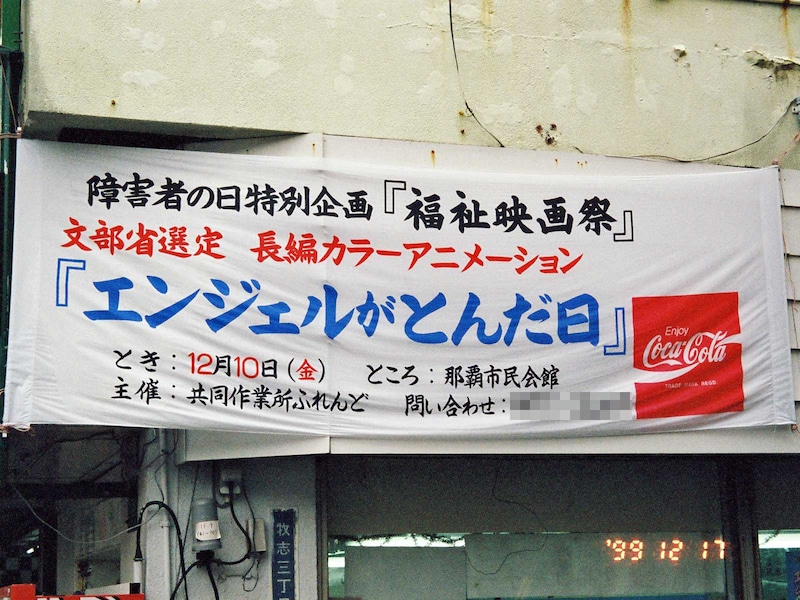

コカ・コーラはかつて、北海道・みちのく・仙台・利根・三国・東京・富士・長野・北陸・中京・三笠・近畿・山陽・四国・南九州・北九州・沖縄と地域ごとに17のボトラーに分かれ、各ボトラーで販売する商品はボトラーの持つ工場で製造するという「地域主義」をとっていました。このボトラー制は、地域の経済や雇用に貢献するという意味もありました。地域内で開催されるイベントの記念缶の製造販売も、地域貢献の一環と考えることができます。 また、かつて沖縄でよく見かけたコカ・コーラのロゴ入り横断幕は、ロゴが入ると制作費を提供してもらえたそうです。宣伝を兼ねてはいますが、これも地域貢献の一つといえるでしょう。

しかし最近の日本では、スポーツやサッカーの世界的イベントの記念缶が販売される程度で、以前のように頻繁に記念缶が販売されることはなくなりました。過去にどのような記念缶が販売されていたのかを振り返りつつ、その理由を考えたいと思います。

博覧会のコカ・コーラ記念缶

2025年の大阪・関西万博で復活した「UCCコーヒーミルク入り復刻缶」の例のように、コカ・コーラも博覧会の記念缶を多く販売しています。画像左は、1989年に開催された「YES'89横浜博覧会」の開催告知缶(開催2年前の1987年発売)です。画像右は、1992年に開催された「第1回ジャパンエキスポ富山'92」の記念缶です。

ほかにも短い開催期間の地方の博覧会でも、コカ・コーラの記念缶は多数販売されていました。

スポーツイベントのコカ・コーラ記念缶

日本における大きなスポーツイベントというと、「国民スポーツ大会」(旧名称は「国民体育大会」いわゆる「国体」)ですが、こちらも記念缶がありました。画像左は、1992年に山形県で開催された「べにばな国体」の記念缶で、大会キャラクターの「たいきくん」が描かれています。山形県蔵王の樹氷をモチーフにしたキャラクターだそうで、現在も県のイベントで活躍しています。

「全国高等学校総合体育大会」(高校総体)は、1993年から2014年までコカ・コーラが正式協賛企業だったこともあり、記念缶が販売されていました。画像右は、1995年に鳥取県で開催された「7全国高校総体」の記念缶です。スポーツの大会なので、同社のスポーツドリンク「アクエリアス」にも記念缶がありました。

また、毎年夏に三重県の鈴鹿サーキットで行われるオートバイレース「鈴鹿8時間耐久ロードレース」(いわゆる「鈴鹿8耐」)は、1984年よりコカ・コーラが冠スポンサーになっており、記念缶が販売されていた年もありました。

お祭りのコカ・コーラ記念缶

観光客も多く訪れるお祭りの記念缶もありました。画像左は1995年の「青森ねぶた祭」の記念缶、画像右は1995年の沖縄「世界のウチナーンチュ大会」記念缶です。ねぶた祭のように盛夏に行われるお祭りだと、ドリンクの消費量も凄まじいでしょうから、記念缶を販売する意義も大きかったと思われます。

交通関連のコカ・コーラ記念缶

交通に関する記念缶もあり、画像は全て1994年のもの。左から順に、「関西国際空港開港記念」「南海空港特急ラピート開通」「東海道新幹線開業30周年記念」のコカ・コーラ記念缶です。特に鉄道はホームに自販機や売店があることから、記念缶は多く作られていました。

「有料試飲缶」という名のコカ・コーラ記念缶

コレクションの中には、「どうしてこんな記念缶が?」と思う記念缶もあります。自社の慶事に合わせて「有料試飲缶」と称するディスカウント商品を販売することもありました。画像左は、1991年の三国コカ・コーラ(営業エリアは埼玉、群馬、新潟)の記念缶。埼玉県桶川市の本社社屋落成記念で販売されたものです。家を建てるときに行う上棟式の餅まきみたいな感じでしょうか。

画像中央の北海道コカ・コーラ「30周年記念缶」、画像右の富士コカ・コーラ(営業エリアは神奈川、山梨、静岡)の「東証二部上場記念缶」は、どちらも1993年に販売されたものです。

なぜ「コカ・コーラの記念缶」は少なくなったのか?

前述の通り、最近の「コカ・コーラ記念缶」は世界的なイベント、もしくは自社キャンペーンに関するものがほとんどで、地域イベントの記念缶は滅多に見なくなりました。容器が、金属缶からペットボトルに移行したことも大きな理由だとは思います。とはいえ、ペットボトルでも地域イベントの「コカ・コーラの記念ボトル」は見かけません。そうすると、ほかに考えられる一番大きな理由は、やはり「ボトラーの統合」が挙げられるのではないでしょうか。

「地域主義」は地域経済への貢献というメリットがありましたが、サントリーやアサヒ飲料のような同業他社に比べれば、各ボトラーの規模は小さくならざるを得ません。そこで、経営基盤強化のためにコカ・コーラ社は国内ボトラーを統合し、かつての17ボトラー体制から現在の5ボトラー体制になりました。

ボトラー統合により工場も統合されたため、小ロットの地域限定商品が製造しにくくなったのではないかと筆者は考えます。

知人のコカ・コーラコレクターに質問してみたところ、「コカ・コーラ社が日本国内のボトラーに対し、世界的ブランドである『コカ・コーラ』のローカルな記念缶製造の許可を出さなくなったのではないか」という見解が聞けました。

また、「イベントが終わると、賞味期限内でも売れ残ってしまうという事情も記念缶が減った原因ではないか」との意見もいただきました。筆者も沖縄コカ・コーラで「クリスマス時期に出したサンタ缶が、離島で翌年のお盆まで売れ残っていた」という話を聞いたことがあるので、確かに売れ残りの問題も大きいのだと思います。

以上のことから「コカ・コーラのイベント記念缶」が激減した理由は、経営面や販売面などさまざまな理由が絡み合っているのだと考えられます。コレクターとしては、コカ・コーラが多彩なデザインの缶で販売されるのはうれしいことなので、現状は残念としか言いようがありません。

【関連記事】「ジョージアックスコーヒー三国峠を越える」