株式投資はギャンブルなのか?

これから資産を増やそうと考える個人投資家の皆さんにとって、株式投資は避けて通れないものです。しかしながら、株式は高いリターンを期待できる半面、価格変動が激しいことから「株式投資はギャンブルだ」という意見も根強く存在し、株式投資に踏み出せない方も多いと思います。

株式投資がただのギャンブルではないことを歴史書から学んでみましょう

中国・前漢の歴史家である司馬遷の描く資本主義

一般に資本主義は、18世紀の産業革命期のイギリスにおいて、工場制機械工業が出現し、資本家と労働者の分化により発生したものとされています。しかしながら資本主義を市場中心の自由放任の経済体制と幅広に捉えると、古代から存在したものと考えられます。中国前漢時代の歴史家である司馬遷(紀元前145?年~86?年)の『史記』に以下のような記述があり、前漢(紀元前206年~8年)の時代における社会分業、自由放任、市場による価格調整、人間の欲望に根差すシステムといった資本主義の特徴が活写されています。

「……物が食べられるのは農夫の力だし、山林の資源を供給するのは山番の力、それらを仕上げるのは工人の力、それらを流通させるのは商人の力である。これらの仕事は政府の命令でいついつまでに集めろと指図するというようなものでない。

一人一人がおのれの才能に応じ力のかぎりはたらいて、自分のほしい物を得ようと思うからのことである。だいたい、物の値がやすければ、やがてたかくなる前兆、たかければ、やがてやすくなる前兆であるが、各人が仕事にいそしみ、よろこんで働くのは、ちょうど水が低いほうへ流れるようで、昼も夜も休むときなく、よばなくてもおのずと来るし、求めなくても民は品物を出す。

これは道理にかなっていて、当然そうなるべき証拠ではないか」

(出所:司馬遷(小川環樹・今鷹真・福島吉彦訳)「史記列伝」・貨殖列伝第六十九、岩波書店)

「豊かになりたい」という人間の自然な欲望に根差した資本主義の優越性は、実証されている

一方、同時期の西のローマ帝国においても奴隷を活用した資本主義類似の生産体制が発展し、交通網、法制度および貨幣制度といった経済インフラが整備され、帝国内での地域分業が進んで、ローマと属州間で小麦、オリーブ油、ワインなどの取引が活発に行われました。この結果、ピーター・テミンの『真説・ローマ帝国経済史』によると、地中海の端から端まで統合された小麦市場が存在していたとされます。

17世紀に入って株式会社が生まれ、大規模な資金で事業を運営することが可能となり、産業革命への道を開き、資本主義の発展を後押しすることとなりました。

20世紀において、資本主義は矛盾を抱える結果としてその役割を終えるというマルクス主義を掲げて一部の国で共産革命が起き、共産主義政府が打ち立てられた時期も存在しましたが、そうした国々はインセンティブとイノベーション不足の結果として経済不振に苦しみました。

1989年のベルリンの壁の崩壊により東欧諸国が共産圏から離脱し、次いでソ連が崩壊し、中国のように政治的には共産党一党独裁を維持している国も、経済運営では市場原理を取り入れているケースがほとんどです。

豊かになりたいという人間の自然な欲望に根差した資本主義の優越性は、20世紀の社会実験によって実証されたと言えるでしょう。

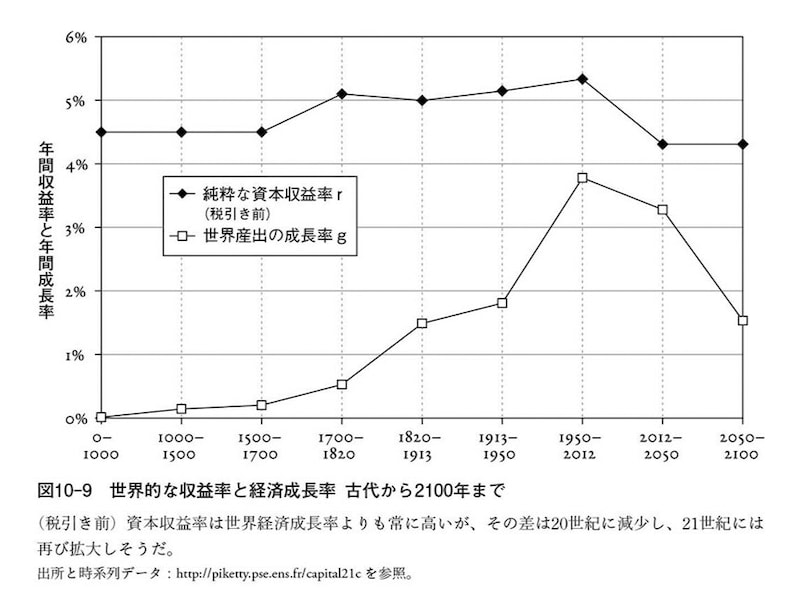

ピケティが示す2000年間の資本収益率

事業の運営のためには元手となる資本が必要となります。では、古代から継続してきた資本主義下で展開された経済活動のもとで資本からの収益率はどうだったのでしょう。トマ・ピケティの『21世紀の資本』によると、2000年間にわたり安定して4~5%程度であったとされています。一方で、2000年間の経済成長率は0年から1900年まで0~1%程度、20世紀だけ例外的に2~4%程度でした。

図表:資本収益率と経済成長率(キャピタル・ロス控除前) ピケティによる資本の定義は資産-負債となっているので、純資産を意味していることとなります。これは株式会社が存在しない時期においては株式に相当する部分です。

株式投資は健全な営み

ピケティが示す超長期の世界的な資本収益率は、グローバルに分散された株式ポートフォリオで長期投資を志す個人投資家にとって、株式投資が目的にかなうことを雄弁に物語るものです。とりわけ、経済成長率が低い時期においても資本収益率が高い水準を維持していたという事実は個人投資家を勇気づけるものでしょう。株式投資は決してギャンブルなどではなく、資本主義経済を後押しし、そこから生まれた利益の配分を受ける2000年間にわたって行われてきた人間の健全な営みであると筆者は考えるものです。

教えてくれたのは……

陣場 隆(じんば たかし)さん

京都大学法学部卒業、ペンシルベニア大学ウォートン校MBA、三井信託銀行入社、国際金融部、国際企画部、融資企画部付、年金企画部、年金資金運用研究センター出向、三井アセット信託銀行公的年金運用部次長、証券営業部次長などを経て2006年末に同社退社。2007年より年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に勤務。調査室副室長、運用部長、調査数理室長を経て2020年定年退職。GPIF勤務の13年間で、運用機関構成の決定や基本ポートフォリオの策定を統括した。GPIFを定年退職後「今を生きる若い人たちに向けて年長者の知恵を伝えたい」という気持ちが強くなってきたため、執筆活動を開始