今週の政治用語解説は「公務員の労働協約権」についてです。労働協約とはそもそも何なのでしょう。なぜ、公務員には認められてこなかったのか、そしてなぜ今認めようという流れになっているのでしょう。

労働者の権利「労働協約権」

|

| 公務員の労働基本権。 |

憲法では、労働者の労働基本権(団結権(労働組合を作る権利)や団体交渉権、団体行動権(ストライキなど労働争議をする権利))を認めています。それを受けて、労働組合法では使用者が労働組合と団体交渉を正当な理由なく拒否することを禁止し(第7条)、労働者の権利を保障しています。

こうして締結された労働協約は、個々の労働者が使用者(企業)と結んだ労働契約よりも優先し、労働協約に違反する労働契約は無効となります。

制限されてきた公務員の労働基本権

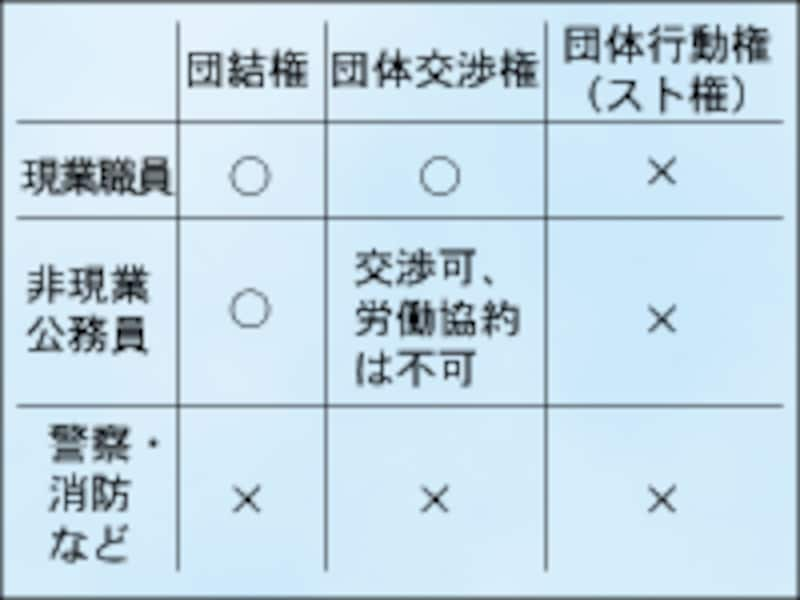

しかし、公務員には団結権こそ認められてきたものの(ただし警察官や消防士、自衛隊員など安全と秩序に関する職種には団結権は認められていない)、団体交渉権は事実上制限され、そして団体行動権の行使は禁止されてきました。まず、団結権については、法人として職員団体を作ることが認められており(国家公務員法第108条の2)、事実上労働組合の結成を認めるものになっています。

また、職員団体と国が交渉できる権利も認められています。ただし、この交渉には団体協約(労働協約)を締結する権利は含まないとされています(第108条の5 1・2項)。

ただ、市営バスの運転手であるとか水道局の職員のように、普通の公務員と変わらない労働を行っているいわゆる「現業公務員」については、特定独立行政法人等労働関係法や地方公営企業等労働関係法(地公労法)によって労働協約権が認められています。

さらに、ストライキなどの労働争議は国家公務員法で明確に禁止されています(第98条)。行った場合は懲戒処分の対象となります。これは現業公務員も同じです。

なぜ公務員の労働基本権は制約されてきたか

公務員がストライキなどをすると、国民生活に大きな影響を与え、時には生活機能を麻痺させてしまうことは、容易に考えられることです。こうした観点から、公務員は労働基本権の制約を受けてきました。しかし、1970年代まで、公務員のストライキなどが相次いで起こり、その裁判のなかで労働基本権制約の憲法上の問題が取り上げられてきました。

1975年、全農林警職法事件の判決において最高裁は、(1)公務員は国民全体を使用者として雇用されている「全体の奉仕者」であること、(2)公務員の勤務条件は議会制民主主義の原則に基づき国会で決定すべきであること、(3)基本権制約の代償措置として人事院勧告などの措置が整っていることなどをあげ、制約は憲法違反ではないとしています。

この判決で示された内容が、現在の公務員の労働基本権制約のいちおうの基本原理とされています。

しかし、1966年国連で採択された国際人権規約には「公務員のスト権」が規定されています。日本はこの条項を留保(自国には適用しないことを宣言すること)したうえで国際人権規約に批准していますが、それについては批判もあります。

なぜ、今公務員の労働基本権制約を緩和するのか

|

| これからは公務員もバリバリのビジネスパーソンにならなければ生活が厳しくなる? |

特に政府の行革推進本部の専門調査会が、一定の非現業公務員に協約締結権を与えることを含む最終報告をまとめ、2008年の通常国会に提出予定の「国家公務員制度改革基本法案」に盛り込まれる方針です。

なぜ、今になってこのようなことが行われているのでしょう。

政府は、公務員の給料等についても、一部の民間企業で行われている「能力・実績主義」を取り入れようと考えています。それによって、公務員が持っているといわれる「親方日の丸」意識を断ち切り、公務員の作業能率を上げ、かつ行政サービスの向上に努めようと考えています。

しかし、能力・実績主義だけを取り入れてしまっては、今度は公務員が自分たちの生活について不安を抱いてしまい、かえって行政が混乱するかもしれません。そういった考えから、いわば「代償」として、労働協約権を公務員に認めようとしているといわれています。

この「改革」がうまくいくかどうか、来年の通常国会の一つの注目点です。

◎「日曜日の政治用語」バックナンバーはこちら!

★おすすめINDEX 「行政・公務員改革」

※参考書籍・サイト

『新版憲法判例〔増補版〕』 阿部照哉・池田正章/編 1987 有斐閣

日本経済新聞

毎日新聞