市場の上っ面だけをなぞって、商品性やイメージばかりで売ろうとするクルマ。こういうのは自動車評論家仲間では「なめたクルマ」と呼ぶ。シエンタもまた「なめたクルマ」かなと疑っていたのだが、これはまったくの的外れ。トヨタさんご免なさいなのだ。

市場の上っ面だけをなぞって、商品性やイメージばかりで売ろうとするクルマ。こういうのは自動車評論家仲間では「なめたクルマ」と呼ぶ。シエンタもまた「なめたクルマ」かなと疑っていたのだが、これはまったくの的外れ。トヨタさんご免なさいなのだ。シエンタは開発過程からして真正直である。

御多分に漏れず開発コスト低減のため、ランニングコンポーネンツ(サスなどをカッコよく総称した言い方)は流用である。安価でちっちゃいクルマとくれば、トヨタならばヴィッツ/ファンカーゴ系を用いるのがふつうだ。確かにフロントサスはヴィッツ系なのだが、リヤサスはカローラ/スパシオ系がベースなのだ。そのため、サスの設計寸法ではリヤのトレッド(車輪左右間隔)のほうが広い。

リヤサスにグレードの高いメカを用いるのは、3列シートによる後輪負荷の増加に対応した結果。経済的なクルマであっても、3列シート車ならば6名乗車で長距離を走る機会もあるはず。そういった使い方で安定性や乗り心地を確保するには、贅沢でも1クラス上のメカを使うべき。その結果が前ヴィッツ系/後カローラ系のサスの組み合わせとなった。

また、車体幅は5ナンバー枠いっぱいの1695mm。ナロウトレッドのヴィッツ系のフロントサスには余裕がある寸法だが、ホイールオフセット量の変更により、前輪も車体幅いっぱいになっている。見栄えのよさもポイントのひとつだが、この設計変更の結果、前輪の最大切れ角が増大し、ロングホイールベース化による最小回転半径の拡大を最小限に抑えている。

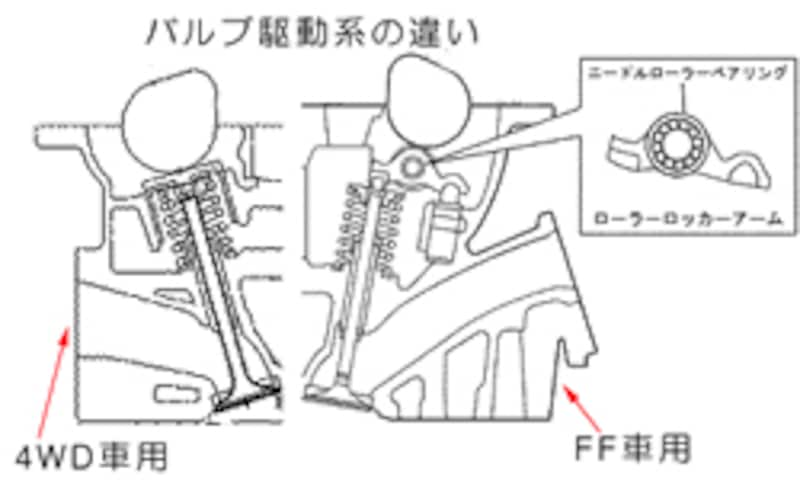

搭載エンジンは1.5L4気筒。駆動方式はFFと4WDの2タイプ。FFも4WDもエンジン型式は同じ1NZ-FEだが、設計が異なっている。FF用はローラーロッカーアームを用いているが、4WD用は標準型。要するにFF用のほうが、より低抵抗高効率型になっている。また、ミッションもFF用はベルト式CVTだが、4WD用はATでは一般的なプラネタリーギアを用いた4速型を用いている。

搭載エンジンは1.5L4気筒。駆動方式はFFと4WDの2タイプ。FFも4WDもエンジン型式は同じ1NZ-FEだが、設計が異なっている。FF用はローラーロッカーアームを用いているが、4WD用は標準型。要するにFF用のほうが、より低抵抗高効率型になっている。また、ミッションもFF用はベルト式CVTだが、4WD用はATでは一般的なプラネタリーギアを用いた4速型を用いている。他にトルク特性も異なるのだが、4WDによる負荷の増大とトータルコストの低減を考慮した設計なのである。

降雪地域のドライバーにしてみれば、もっとメカの設定で差を付けられるのは腹立たしい気分にもなるだろうが、決して侮っているわけではない。この辺は4WD用のガソリンタンク容量をわざわざ3L増やしていることから分かる。4WDの負荷増により燃費が落ちても、満タン航続距離をFF車と同等にするための配慮だ。

とはいえ、言うほど簡単ではない。4WDの後輪駆動系は燃料タンク形状や容量を制限する要因。しかも、シエンタの燃料タンクは超扁平型である。

余談だが、トヨタでは随分と前、アルファードの前身となったグランビアからすでに扁平型燃料タンクを採用していた。従来の設計でもタンク高は15cmくらいまで下がっていたが、シエンタではさらに低く、約12cmとなった。こんな切り詰めた設計の中での3L増なのだ。「なめた」商品開発では到底やれない。

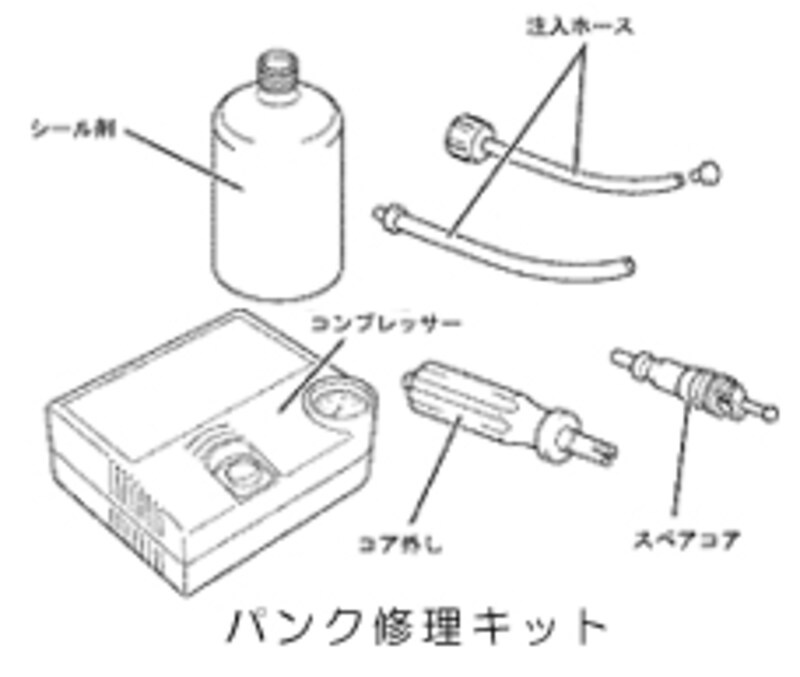

FF車と4WD車の相違点をもうひとつ付け加えるならば、FFはテンパー(緊急用)スペアタイヤが標準装着だが、4WD車はパンク修理キットによるスペアタイヤレスを採用している。パンク修理キットは揉むように力が加わると硬化するシール材とコンプレッサーからなり、ポーチ程度のコンパクトサイズに収まっている。これによりテンパータイヤを装備した時よりも32.4Lの荷室容量が稼げる。

ファンカーゴやbBのFFと4WDを見比べると一目瞭然だが、4WDのメカのために、床下にスペースがなくなり、スペアタイヤは荷室側面に立てかけるように置かれる。荷室容量が狭くなるだけでなく、形状も使いにくく、総合的な使い勝手がFF車よりも大分落ちる。シエンタの4WDはスペアタイヤレスとすることで、FF車と同等以上の荷室使い勝手を実現したのだ。

ファンカーゴやbBのFFと4WDを見比べると一目瞭然だが、4WDのメカのために、床下にスペースがなくなり、スペアタイヤは荷室側面に立てかけるように置かれる。荷室容量が狭くなるだけでなく、形状も使いにくく、総合的な使い勝手がFF車よりも大分落ちる。シエンタの4WDはスペアタイヤレスとすることで、FF車と同等以上の荷室使い勝手を実現したのだ。ちなみにプリウスにも標準系にオプション、ツーリングセレクション系にも標準装着。また、ディーラオプションとして12,000円で販売されている。スペアタイヤのほうが高価なのだが、荷室の使い勝手や重量軽減による省燃費を考えれば、パンク修理キットでスペアタイヤレスにするのが今後のトレンド。ボクにしてみても、ここ20年近くパンクの経験はないし、スペアタイヤは無用の長物になっている。

付け加えるならば、パンク修理キットを実際に使ってみたことがあるが、路上でのタイヤ交換よりも簡単で力もいらない。クルマの周辺に居る時間が短く、力作業が少ないので、安全でもある。シエンタ4WDでもテンパータイヤをオプション装着ができるが、2万円も払って不便にする必要はない。どちらかといえば、FF車にパンク修理キットオプションを設定して貰いたいくらいだ。