海外展開で急成長も可能!スモール企業の成功のポイントとは?

越境ECをはじめ海外の消費パワーの取り込みは、中小企業・小規模事業者にとって重要なビジネスチャンス。そこで海外展開で急成長した企業の成功の秘密について、資金調達から商品開発まで多角的に探ります。

提供:日本政策金融公庫

お話をうかがった方

MBA Solution代表。銀行員時代には中小企業から東証一部上場企業までの融資業務を担当する。講演や書籍執筆、メディア出演など多方面で活躍。主宰する『ビジネスパーソン最強化プロジェクト』は2万5千人以上のビジネスパーソンが学ぶ。

様々な規模・分野の企業が海外を意識する時代に

今や訪日外国人は2,000万人を大きく上回り、日本での消費金額も3兆円を超えています。日本経済に与える影響も大きく、かつては「爆買い」で家電量販店や百貨店、ドラッグストアなど、多くの小売業者に恩恵をもたらしてきました。そして最近では海外にいながら日本の商品を購入するケースが急増していると安部さんはいいます。

安部:「経済のグローバル化で、海外から越境ECを通じて日本の商品を買うなど当たり前の時代。さらに日本から海外のサイトで買い物をする人も増え、国内消費の流出も起きていますから、『うちは国内事業中心で海外は関係ない』と考えていると、いつの間にか外国の企業にシェアを奪われるような状況も起こり得ます」

こうした状況を考えると、今後は企業の規模や業種に関わらず、海外市場への展開、海外企業との協力あるいは競争を意識した事業運営が重要になるでしょう。

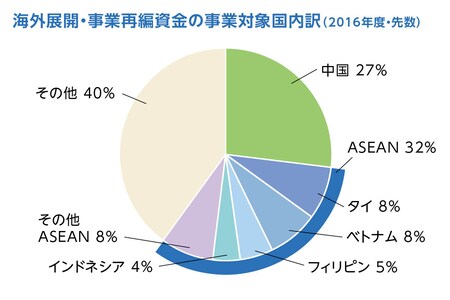

中小企業・小規模事業者向けに、海外展開に必要な資金(海外展開・事業再編資金)を融資している日本政策金融公庫(以下:日本公庫)によると、2016年度の同資金の融資実績は1,811先(前期比118%)、375億円(同142%)と堅調に推移。特に小規模事業者では、新たに海外展開を始めた企業(海外展開開始後5年以内)の利用が全体の約75%を占めるなど、規模に関係なく海外展開の取組みは進んでいるようです。

安部:「しかし、自社の製品や技術の強みを把握し、適切な事業計画を立てた上で海外展開を進めないと失敗の可能性も大きいと思います。例えば越境ECなどを利用して現地の反応を探りつつ、評価が高ければ現地代理店を探すといった段階を踏むことが大切。日本公庫の『海外展開・事業再編資金』においても、国内から越境ECを利用して、日本の高品質な商品や地方の名産品を海外に小ロットで輸出する企業などへの融資が増えていると聞きます。また、海外の展示会に参加することで、現地でどのような顧客が見込めるかや競合他社の取組みなどを把握することも重要です」

現地ニーズを反映した「JAPAN QUALITY」の商品開発も

では、すでに海外展開している中小企業・小規模事業者は、どのような方法で進めているのでしょうか。日本公庫がホームページに掲載している「海外展開事例集」では、以下のような融資先の事例を紹介しています。

・北海道の企業が、日本製の日用雑貨を越境EC経由で海外に輸出。オリジナル商品や地元企業と提携した商品開発も行い、「オンリーワン」の価値を持つ雑貨を販売している。今後は地元企業と連携した商品開発も検討。

・福岡県にある食肉加工・小売・卸売の企業がハラルミートに着目。国内販売から海外への輸出へと進める中で、現地で和牛自体の魅力をアピールし、日常的な肉の食べ方も提案するなど市場拡大に努めている。

安部:「このほか九州の企業などは野菜や果物をアジア諸国に輸出して評価を得ていますし、『JAPAN QUALITY』の製品を輸出し、高い付加価値を持つ商品として海外でビジネスを広げるチャンスは十分あると思います」

さらに今後は「JAPAN QUALITY」の製品を現地向けにカスタマイズするケースも増えるだろうと安部さん。

安部:「日本公庫の融資先の例からも、現地の展示会参加や視察などで情報を集め、その国や地域のニーズを捉えた商品開発を行う重要性が分かります。ただ、市場の変化は早いですから、そうした動きを敏感にキャッチすることが必要です」

資金に加えて、現地情報の提供などのサポートも利用

中小企業・小規模事業者にとって、展示会の参加や視察のため何度も現地に赴くのは予算面などで大きな負担かもしれません。しかし安部さんは、海外と取引をする場合はその国や地域の状況を肌で感じておくことが重要だといいます。

安部:「日本企業の海外展開がうまくいかない原因の一つに、現地の文化や商習慣への理解不足があります。例えば、本音と建て前など互いの意図を何となく察するハイコンテクスト文化の日本と、言葉ですべて明確に説明することが前提のローコンテクスト文化の国々とでは、コミュニケーションがまったく異なります。現地でのビジネスパートナー探しや交渉を行う場合も、そうした基本的な違いを分かっていないとうまくいきません」

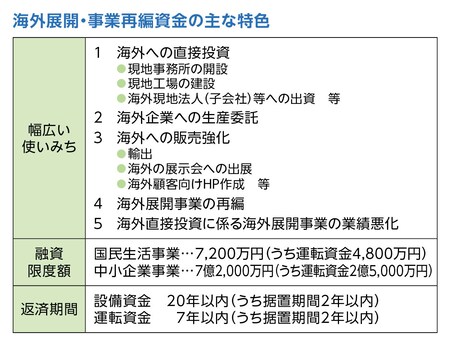

前述した日本公庫の「海外展開・事業再編資金」であれば、海外現地法人の新設等の直接投資や海外企業に自社商品の仕様書を基に製造を発注する生産委託のための資金だけではなく、海外顧客向けのホームページ作成の費用、海外の展示会への出展費用などにも利用できるため、現地の市場調査やマーケティングなどに必要な資金についての相談も可能です。

「海外展開・事業再編資金」の利用条件等の詳しい情報はこちら

安部:「また日本公庫には、バンコクと上海の海外駐在員事務所による情報提供、現地企業とのビジネス商談会の開催など、企業の海外展開をサポートする体制もありますね。中小企業・小規模事業者は現地でのコネクションづくりも苦労しますから、融資以外に人的な面でも協力が期待できるのは貴重だと思います」

海外駐在員事務所では、進出前の企業に現地日系企業の活動情報や現地金融情報の提供、現地法人経営者との面談アレンジ、進出に役立つ機関の紹介なども行っています。

米ドルでの貸付、現地金融機関からの資金調達も可能

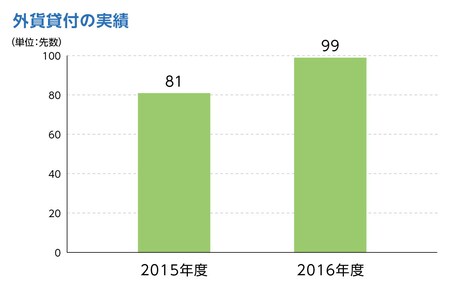

「海外展開・事業再編資金」には外貨貸付もあり、直接米ドルにより借入・返済することが可能です。

安部:「海外展開する企業にとって、収益を左右するリスクの一つが為替変動です。リスク軽減策としては為替予約も考えられますが、直接米ドルで資金調達できる方がより柔軟な対応が可能になるでしょう」

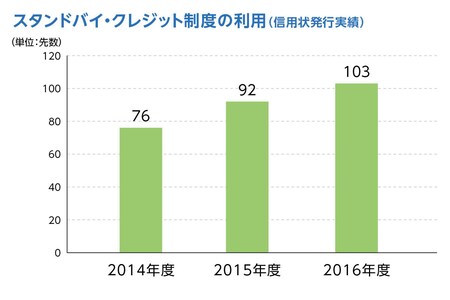

このほか、海外現地法人等が、海外に拠点を持つ金融機関から現地流通通貨建ての融資を受けるにあたり、日本公庫が提携する金融機関に対して信用状を発行し、よりスムーズな資金調達を支援する「スタンドバイ・クレジット制度」もあります。

この制度が利用できるのは中国や台湾、韓国、インド、メキシコのほか、タイ、ベトナム、インドネシア等のASEAN諸国(2017年10月現在。日本公庫の提携金融機関12行が対象とする地域)で、外貨貸付とともに利用は年々増えています。

安部:「日本国内に閉じこもれば、最大でも1億2,000万人ほどのマーケットですが、世界に目を転じれば、70億人とおよそ60倍もの広大なマーケットが広がっています。中小企業・小規模事業者でも、専門機関の協力を得て自社の製品や技術力を適切にアピールできれば、大きなビジネスチャンスをつかむことも十分可能なのではないでしょうか」