「やっちゃった!」と後悔しない家をデザインするコツ

間取り、耐久性、快適性……。家づくりを始めるときは、実に多くのことを考える必要があります。外観のデザインも、そのひとつ。なぜなら家の見た目によって、そこに住む家族の気持ちも印象も変わるからです。では、失敗しないデザインの家をつくるには、どんな考え方が必要なのでしょうか? All About『長く暮らせる家づくり』ガイドの大塚さんに聞いてみました。

提供:旭トステム外装株式会社

お話をうかがった方

All About『長く暮らせる家づくり』ガイド:大塚 有美

編集プロダクションにて編集のイロハを学んだ後、住宅情報誌の編集部門へ転職。現在はフリーランスとして、「住宅とその周辺」をテーマに雑誌などの原稿作成を中心に活動中。住む人、使う人の立場に立ったやさしい解説を心がけている。

「こんな外観にしなきゃよかった…」と思うのはどんな家?

せっかく家を建てるなら、家族が見るたびに「やっぱりわが家はいいな」と思えるものにしたいですよね。大塚さんによると、「長く暮らせる家をつくるなら、外観デザインも重要な要素」なのだとか。

大塚さん(以下敬称略)「出入りのたびに必ず目にする家の外観が気に入らないと、その家に愛着をもつことはできません。新築時には盛り上がっていた気持ちも、年月を経るごとにしぼんでいくもの。まるで結婚生活のようですが(笑)、その段階で愛着がなければ手入れをする気が起きないですよね。当然、家はみすぼらしくなり、ますます愛着がもてなくなる一方……と、悪循環に陥ってしまうんです」

愛着のもてない家は、住んでいても楽しい気分になれないもの。「こんなはずじゃなかった!」と後悔することがないよう、家づくりの序盤からしっかり考えるようにしましょう。

このように外観を疎かにしてしまうケースは、意外と多いのだそうです。

大塚「たとえば、そのときの流行を最大限に取り入れたために、5年ほど経ったらどことなく古さを感じるようになった、なんて話も聞かれます。また、メンテナンスを考慮していなかったため、建てて数年で汚れがひどく目立つことになったり……。このほか、予算の都合で門扉やフェンスなどの外構を後回しにしたところ、家の外観の雰囲気とちぐはぐになってしまったなど、失敗談は少なくないですね」

愛着のもてない家は、住んでいても楽しい気分になれないもの。「こんなはずじゃなかった!」と後悔することがないよう、家づくりの序盤からしっかり考えるようにしましょう。

なるほど、確かにこれでは、ずっと暮らしていきたいとは思えませんよね。では、長く愛せる家をつくるには、どのような点に気を付ければよいのでしょうか? 次の項で、大塚さんにじっくり聞いてみました。

>> 家の外観を長く美しく保つ方法とは?

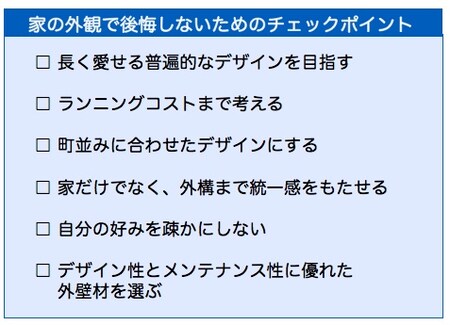

外観で後悔しない家づくりのポイントはコレ!

大塚さんによると、ずっと暮らしていきたいと思う家をつくるには、耐久性が大切なのはもちろんですが、忘れて欲しくないのは「長く愛せるデザインであること」だとか。

大塚「奇をてらった色や柄、形状とするより、オーソドックスでも10年後、15年後も気に入っていられる普遍的なデザインがよいと思います。家は機能だけでなく、こうした精神面に関わることも大切ですから」

また、ランニングコストを考える必要もあるそうです。

大塚「長期的に見て、維持費はどのくらいかかるのか。“新築費用を抑えるために安価な外壁を選んだら、何度も塗り替えが必要になり、結局お金がかかった” なんてことでは、意味がありません。建材を選ぶときは、こうした視点ももっておきましょう」

さらに、「統一感」も重要なキーワード。

大塚「周囲の家に寄せすぎる必要はありませんが、悪目立ちするのも避けたいところ。昔ながらの町並みに先進的な家はそぐわないので、ある程度は町並みに溶け込むデザインがよいと思います。また、外構までトータルでデザインするのもポイント。門扉やガレージに加え、どんな木を植えるかなどまで考えて美しくまとめれば、きっと満足できることでしょう」

そう言いながら、「今まで言ったことと矛盾しますが」と続ける大塚さん。

大塚「結局、気に入っていないと長く愛することはできないので、自分の好みや個性を大切にすることも必要。たとえ、人に “目立つよね” と言われても “でも僕は好きだから” と言えるなら、それで十分だと思います」

ちなみに、こうした家の外観を決める要素としては、建物の形や階数、屋根形状、窓の配置などが挙げられるのだとか。

大塚「その中でも、家の雰囲気を大きく左右するのは外壁です。外壁の素材、色やデザインによって、同じ形の家でも印象はガラリと変わるもの。町並みなどにもよりますが、たとえば白に近いフラットなデザインの外壁なら軽快な印象となり、濃い色で凹凸があるデザインなら重厚感があるといった具合ですね。選ぶときはこうしたデザイン性に加え、先ほどもお話したようにメンテナンス性まで考慮しましょう」

>> メンテナンス性を高めた外壁って?

継ぎ目が目立ちにくく、美しさが長持ちする外壁とは?

家の外観に大きく関わるという外壁材。これにはさまざまな種類があるそうですが、一体、どんなものを選べばよいのでしょうか?

大塚「現在、主流となっているのは窯業系サイディングと呼ばれるタイプ。シェアが高く、種類が豊富で好みのデザインを見つけやすいほか、現場で扱い慣れているといったメリットがあります。ひと昔前は継ぎ目にシーリング材が充填されていたため、長くても10年ほどでシーリングを打ち直す必要があり、その都度、費用がかかっていました」

そんなシーリングタイプの弱点を克服したのが、“シーリングレス” の外壁だそうです。

大塚「シーリング材を使用しないため、メンテナンス頻度が抑えられる上に、継ぎ目が目立ちにくくてスッキリ美しく仕上がるのも特長です。このシーリングレスには、メーカーや製品によってさまざまなタイプがあります。たとえば旭トステム外装の『ガーディナルSmart』の場合は、独自の “新四辺合じゃくり工法” と “カンシキくん” と呼ばれる部材を採用。本体の継ぎ目に加え、建物の角にあたる出隅部や入隅部、窓回りまでスッキリとした納まりを実現しています」

この仕上がりに対する評価は高く、出隅に用いられた “インナー出隅工法” は2016年度グッドデザイン賞も受賞しています。

大塚「この出隅の美しさは、写真で見るだけでも伝わるはず。旭トステム外装は早くからシーリングレスに取り組んできた企業なので、やはり一日の長があるという印象ですね。また、現場での手間を減らすことや、品質の均一化を図り、誰が施工してもきちんとした性能を発揮する工法の開発にも注力していると思います」

さらに『ガーディナルSmart』は、親水性の高い塗膜によるセルフクリーニング機能も採用。雨などの水滴で汚れが流れ落ちるので、キレイな状態を長くキープできます。

大塚「自分で掃除する手間がいらないのはうれしいですね。黄砂や排気ガスなどで家が汚れやすい環境なら、特に重宝すると思います。美しさという点では、表面の陰影デザインにも注目したいところ。こうした陰影は、ちょっとした違いでも印象が変わってきますが、『ガーディナルSmart』は色もテイストも豊富に揃っているので、とことん吟味して、納得のいくものを選んでいただきたいですね」

>> 『ガーディナルSmart』の施工例をチェック!

出隅や入隅はもちろん、張り分け部分まで美しい『ガーディナルSmart』の住まい。

『ガーディナルSmart』で実現する美しい住まい

家を出るとき、そして帰るとき、いつも目にする住まいの外観。見るたびに「このデザインにしてよかった!」と思えれば、わが家に対する愛着もますますわいてくることでしょう。

そんな夢のマイホームを実現してくれる『ガーディナルSmart』は、家づくりの際にぜひ検討していただきたい外壁。長く暮らせる家を求めるなら、候補に加えてみてはいかがでしょうか?