『弔いの値段 葬式、墓、法事……いくら払うのが正解か?』(鵜飼秀徳・大久保潤著)では、ジャーナリストであり現役住職が弔いの現場のリアルを解説。今回は本書から一部抜粋し、驚くほど地域差が大きい「お布施の相場」について紹介します。

地域で10倍違う「お布施」の相場

菩提寺への「葬式一式」の布施の費用のことを話しましょう。ここでは葬式一式を、「枕経・通夜・葬儀・戒名授与・初七日」と定義します。では、葬式ではどれほどのコストがかかるでしょうか。

一般財団法人日本消費者協会のアンケート(2016年調査)では葬式一式の費用の中心は「50万~100万円」が28.3%となっています。次いで「100万~150万円」が24.6%です。150万円以下で全体の73.9%を占めています。

また、葬祭情報サービス会社の鎌倉新書「第6回お葬式に関する全国調査」(2024年)によると、葬式にかかる費用の平均総額は約119万円(2022年、約111万円、お布施は含まず)。

近年、都市部を中心として身内だけの家族葬や、火葬のみの直葬が広がり、葬式にかけるコストは全体的に下がっている傾向にありますが、それでも大きな出費になるでしょう。

ですが、宗教者にたいする葬儀のお布施(財施)は別途必要になってきます。葬儀社の見積もりにはお布施は入っていませんから。

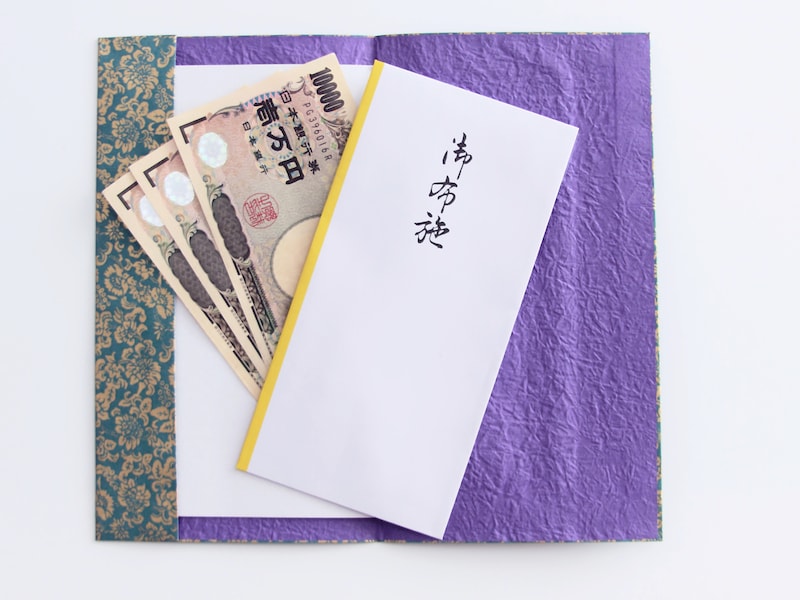

喪主は、菩提寺の住職に対して直接、お布施を渡すことになります。お布施は袋に包んで「現金」で渡すことが慣例になっていますが、別段、銀行振り込みでも問題ないです。

では、「袋の中身」はどれくらいか。実は、お布施の相場感は、地域や宗派、寺院によってまちまちなのです。実に、これがややこしい。

例えば、相場が高いといわれるのが東北地方および東京都です。おおよそ50万円程度がお布施として、菩提寺に渡されることが多いようです。

関西や中核都市の相場は20万~30万円が中心。一方で沖縄や山陰地方は5~8万円程度と言われています。地域によって10倍もの差があるのです。

興味深いのが東北地方。葬儀の布施相場は、東京以上に高いとも言われています。これは、東北では葬式には多くの布施を包むけれど、その後の法事などでは、お布施の金額が低い傾向があるから、とも言われています。

東北は特殊な例として、一般的には普段から彼岸や盆、施餓鬼などの仏事や年中行事で檀家と深く関わりあいを持っている地方寺院は相場が低めです。

一方で、東京都心部など都会の寺院のお布施が高めになるのは、普段から寺院との関わりが少ない檀家が多かったり、檀家ではない人が突然葬儀をお願いする「一見さん」がいたりするからです。

全国の価格帯と納得感

地域によって仏事に対する価値観、風習などがお布施に色濃く反映されるので、お布施の平均相場を出すことにあまり意味はないですが、参考までにお伝えしておきましょう。一般財団法人日本消費者協会の調査ですと、「40万~50万円」の価格帯が21.5%と最も多く、次いで「20万~30万円」が19.1%となっています。

100万円以上の高額のお布施も5.2%と一定の割合を占めています。

布施の金額が日本消費者協会の調査の19.1%を占めている「20万円」、あるいは「30万円」程度であればさほどのトラブルは起きないでしょう。

100万円以上の布施は妥当か

住職のほうから100万円以上という高額の布施を檀家に要求すると、大きな問題に発展する可能性があります。むろん、檀家の意思として「普段、菩提寺にはお世話になっているから葬儀の布施は多めに包みたい」「故人を、しっかりおくってもらいたい」「菩提寺を金銭面で支えたい」などとして高額の布施をすることには、何ら問題はないです。

日本の仏教でも、かつては堂宇を丸ごと寄進、などということはよくあったこと。パトロンらによる寄付が信仰や文化を守ってきたのは紛れもない事実です。

宗教への寄付行為は「信教の自由」にも直結する大事な問題です。「多額の寄付」の事実だけをみて「異常な宗教行為」と断じるのは、それはそれで乱暴な話です。

宗教に対する「布施」「寄付」は宗教上も教団運営上も、欠かすことはできないからです。

宗教がもたらす個々人の心の安寧は社会の安定に寄与し、人々の生活に潤いを与えます。宗教の存在しない世界は、殺伐とした風景しかつくりません。

それどころか、「お天道様に見られている意識」のようなものがなくなれば、学校ではいじめ、社会のあちこちでは暴力や略奪が横行する危険性があります。

だからといって、宗教者の方から多額の布施を要求するのは筋が違います。布施はあくまでも檀信徒が能動的に行い、家族も同意していなければなりません。

ある新宗教教団の多額の献金問題が社会問題化しました。昨今では、寺や神社に多額の寄付をしたことで、親族が宗教法人に返還請求をする、なんてことも起きています。核家族化の弊害かもしれません。

こうしたトラブルを避けるためには、祭祀を担う側と信者との間の信頼関係を構築し、法人会計の厳格化と、求められれば説明責任を果たすことが、宗教法人の命綱といえます。

しかし、葬儀というある意味、不可抗力な状況下で、遺族が悲しみにくれている中、菩提寺側が100万円以上の布施を要求するというのは、社会通念上も人道上も、おかしいと思います。

100万円をいただくような儀式を、僧侶はやっていない(やれない)からです。どんなに濃密な儀式を、枕経から初七日まで1週間ほどの間に行ったとしても、です。

鵜飼 秀徳(うかい・ひでのり)プロフィール

僧侶、ジャーナリスト。1974年、京都・嵯峨の正覚寺に生まれる。成城大学文芸学部卒業。日経BP記者を経て独立。2021年に正覚寺住職に就任。主に「宗教と社会」をテーマに執筆、取材を続ける。大正大学招聘教授、東京農業大学、佛教大学非常勤講師。公益財団法人全日本仏教会時局問題検討委員会委員(学識経験者)。

大久保 潤(おおくぼ・じゅん)プロフィール

1963年生まれ。国際基督教大学教養学部卒。日本経済新聞社入社後、社会部、証券部、那覇支局長、新潟支局長を経て、現在は東京本社くらし経済グループ・シニアライター。自治体や大学、経営者団体などでの講演も多数。