税金のサイクルは1~12月の1年単位なので、ふるさと納税も例年、所得が確定してその年の寄付が締め切られる年末に集中します。しかし、2025年に限ってはかなり前倒しの9月ごろにピークがくると予想されています。今回はその理由とともに、今すぐふるさと納税を始める方法をご紹介します。

10月1日から「ポイント付与」が禁止に!

前回説明したように、ふるさと納税は自分の選んだ都道府県や市区町村に「寄付」をすることで、税金の控除や還付が受けられるというお得な制度です。ふるさと納税の魅力は、わずか2000円の自己負担のみで、各地のおいしい特産品が味わえることでしょう。実際、豪華な返礼品がもらえる自治体には寄付金がたくさん集まる傾向にあります。そのため、各自治体はできるだけ魅力的な特産品をそろえようとします。それがどんどんエスカレートして、地元とは関係のない品物や金券まで登場するなど、「返礼品競争」が過熱しました。

そこで、国としても制度の趣旨を逸脱しないよう、自治体への注意喚起や制度の見直しを再三行い、違反した自治体は対象から除外するといった措置を講じてきました。その結果、「寄付金額の3割まで」「地元の産品に限定」といったルールが定着し、この範囲内で返礼品が用意されるようになりました。

ところが、今度はふるさと納税の申し込みサイト間で、独自のポイント付与やプレゼントキャンペーンなどを通じた「利用者の囲い込み競争」が激化したのです。

これに対し、総務省は、2025年10月1日から各社のポイント付与を全面禁止することにしました。すると、各社が「最後のチャンス」とばかりにポイント増量や還元などのキャンペーンを繰り広げることになりました。例えば、通常3%のポイント付与率を10%に引き上げたり、中には抽選で70%、100%還元したりするところも出てきています。そうなると、「どうせやるならポイントがもらえる今のうちに」と考える人も増え、9月末に向けて駆け込み寄付が集中するのではないかとみられているのです。

例年、年末には駆け込み寄付が集中し、申し込みサイトがつながりにくくなったり、人気のある返礼品から品切れとなり、希望したものが選べなかったりする状況が生まれています。それが前倒しになることを考えれば、一刻も早く始めるのが得策といえるでしょう。

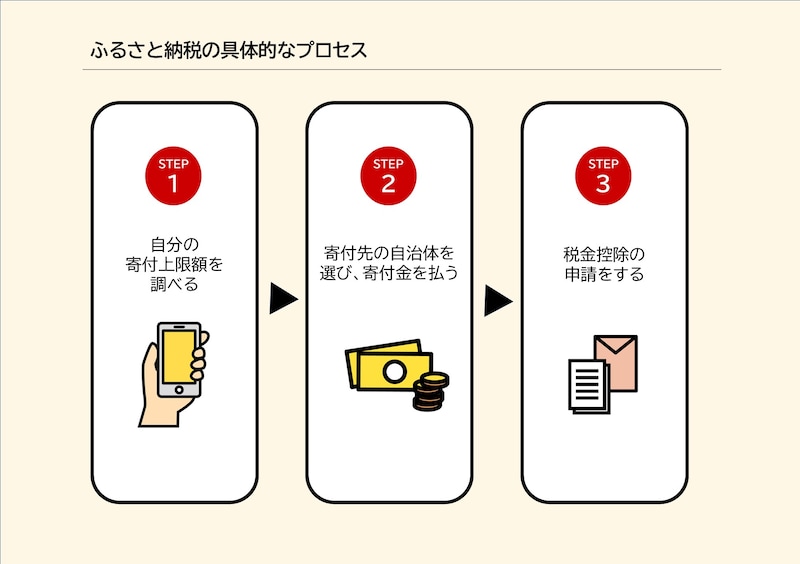

必要なプロセスは3つのステップのみ

ここでふるさと納税の具体的なプロセスを見ていきましょう。「納税」と聞くと何やら難しそうだと感じる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。必要なのは次の3ステップのみです。STEP1:自分の寄付上限額を調べる

最初のステップは、「自分の寄付上限額」を知ることです。前回説明した通り、自己負担が2000円ですむ寄付の上限額は、寄付する人の年収や職業、家族構成などによってそれぞれ異なります。上限額の目安は、ふるさと納税関連サイトの早見表やシミュレーションなどで確認できるので、自分の年収や家族構成などを当てはめて調べてみましょう。ただし、医療費控除や住宅ローン控除など、ほかにも控除がある場合は目安表の金額より低くなる可能性があります。

また、この目安表は会社員や勤務医などの給与所得者を対象とするもので、自営業やフリーランスの方には当てはまりません。

給与所得者以外の場合、寄付上限額の大まかな目安となるのは「住民税の所得割額の2割+2000円」です。毎年6月ごろに居住する自治体から「住民税決定通知書」が送られてくるので、その中の「都道府県民税」と「市町村民税」の「所得割額」の合計額から割り出すといいでしょう。

ただ、この税額はあくまでも昨年の所得をもとに算出されたものなので、今年のふるさと納税の上限額を出す際、今年1~12月の所得に増減があるなら適宜加減する必要があります。

なお、これらの上限額はその年の1~12月の1年間に寄付できる金額で、年が変わればまたリセットされます。今年の分は年末に消えてしまうので、年内に確実に使い切りたいところです。ちなみに、上限額を超えた分は自己負担となります。

STEP2:寄付先の自治体を選び、寄付金を払う

次に、ふるさと納税申し込みサイトで寄付先の自治体を選び、金額を決めて寄付します。品物を選んでカートに入れるなど、通販と同じ感覚で申し込めるサイトもたくさんあります。寄付先は別に生まれ故郷やゆかりの地である必要はなく、全国約1800自治体の中から自由に、いくつでも選べます。寄付金額も原則として自由ですが、返礼品ごとに寄付金額が決められているので、その金額を支払う必要があります。支払い方法はクレジットカード、「○○ペイ」などのキャッシュレス決済、コンビニ払い、銀行振込など多彩で、自治体や申し込むサイトによっても異なります。9月末や年末など、期日までに寄付を完了したい場合は、即時決済可能なクレジットカード、キャッシュレス決済が確実です。決済に伴いポイントやマイルがついたり、使えたりするケースも多く、期間限定で増量キャンペーンを実施するところもあるので、要チェックです。

ちなみに、この決済に伴う通常のポイントやマイルの付与は、10月からの禁止の対象ではありません。

STEP3:税金控除の申請をする

最後の仕上げが、税金控除の申請です。これをしないと、単なる寄付、つまり全額自腹で寄付したことになるので、忘れずに行いましょう。原則として「①確定申告」が必要ですが、一定の条件を満たした方のみ「②ワンストップ特例」が利用できます。

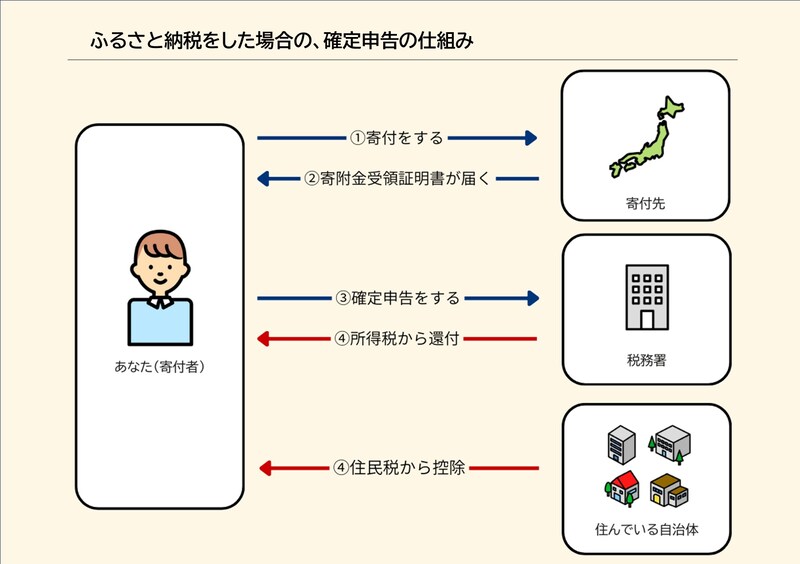

●①確定申告

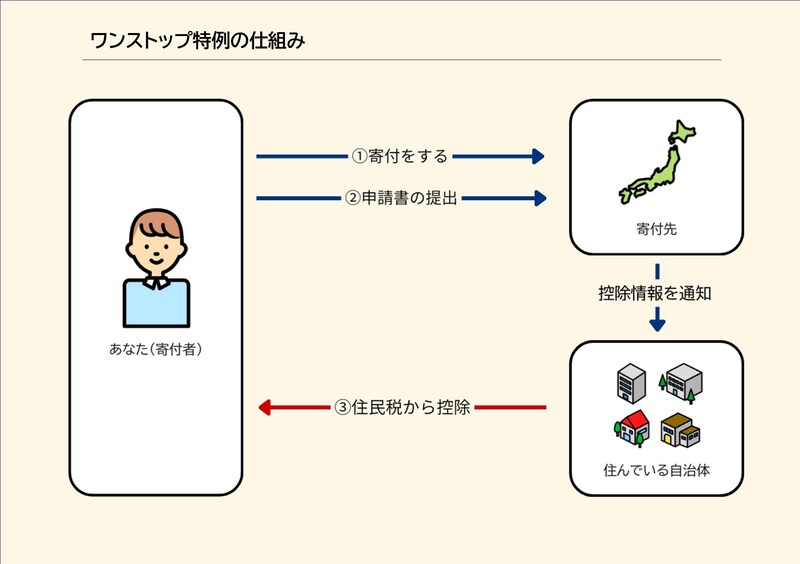

寄付金の決済が完了すると、寄付先の自治体からお礼の品と「寄附金受領証明書」が送られてきます。これをもとに、寄付した翌年の確定申告で、寄付先や寄付金額を記入して「寄附金控除」を申告します。すると、合計寄付額のうち2000円を除いた部分が全額、翌年の住民税から差し引かれたり、所得税から還付されたりして戻ってきます。 ●②ワンストップ特例

もともと確定申告が必要ない給与所得者(年収2000万円未満で、医療費控除がないなど)で、年間の寄付先が5自治体までといった条件を満たす場合、確定申告なしで税金の控除が受けられます。寄付時に「ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」を請求し(※各種申し込みサイトでダウンロードできることもある)、これに必要事項を記入して本人確認書類とともに、翌年1月10日までに全寄付先自治体に返送します。すると、合計寄付額のうち2000円を除いた部分が全額、翌年の住民税から差し引かれます。 以上の3ステップで完結します。意外と簡単だと感じた方も多いのでは? できれば9月末まで、あるいは遅くとも12月末までに寄付を完了して、ぜひ今年こそふるさと納税の恩恵に預かりましょう。

執筆:塩田真美(しおたまみ)

出版社の女性誌・マネー雑誌の編集部を経て、フリーの編集者・ライターとして活動。主に女性誌や広報誌、金融関連サイト、書籍などで、人物インタビューのほか、NISA(少額投資非課税制度)、株主優待、ふるさと納税、節約術などの記事を手掛ける。