便利なモバイルバッテリーですが、取り扱いに注意しないと発火する恐れも ※画像:独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE) 公式Webサイト

独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)が公開しているポスター。夏場は暑さに弱いモバイルバッテリーが発火しやすくなるだけに、注意喚起に力を入れているようだ ※画像:独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE) 公式Webサイト

注目を集めたJR山手線での発火事故

とりわけ2025年に注目を集めたのは、7月20日にJR山手線の電車内で起きた発火事故ではないでしょうか。各種報道によると、山手線内回りの新宿~新大久保間でスマートフォンを充電していたモバイルバッテリーが発熱・発火。乗客5人が軽いけがをしただけでなく、山手線が1時間以上にわたって運転を見合わせるなど多くの人に影響が及んだようです。その注目の大きさから発火したモバイルバッテリー自体にも注目が集まりました。その結果、「cheero」ブランドでスマートフォン周辺機器を手がけるティ・アール・エイが2025年7月24日に、発火したモバイルバッテリーが同社の「cheero Flat 10000mAh」であることを明らかにし、謝罪しています。

ただこの製品は、実は同社が2023年に、稀に発煙・発火が生じることが確認されたとしてリコール対象とし、回収していたもの。それゆえリコールされていることに気が付かずに該当製品を使い続けた結果、発火に至った可能性も考えられそうです。

2025年7月に起きたJR山手線でのモバイルバッテリー発火事故で使用されていたのは同社の「cheero Flat 10000mAh」だったが、この製品は2023年にリコールされていたものだった ※画像:ティ・アール・エイ 公式Webサイト

処分するタイミングの見極め方は

ですがリコール対象の製品でなくても、モバイルバッテリーは何らかの問題が生じることで発火する可能性のあるものだと知っておく必要があります。熱による発火もそうですが、落として衝撃を加えたり、使用し続けて内部が劣化したりすることでも発火の可能性が生じるものです。そこで多くの人が気になるのは、発火を起こさないため、「モバイルバッテリーをいつ処分すべきか」ではないでしょうか。その判断材料は大きく3つあります。

・リコールされている、本体が膨張している

そもそもリコール対象となっているものや、劣化などによって内部に可燃性のガスが発生し、本体が膨らんでしまっている状態のものは、利用し続けること自体危険です。直ちに使用を止めて処分するか、回収に出してください。

・購入時と比べ充電などの性能が落ちている

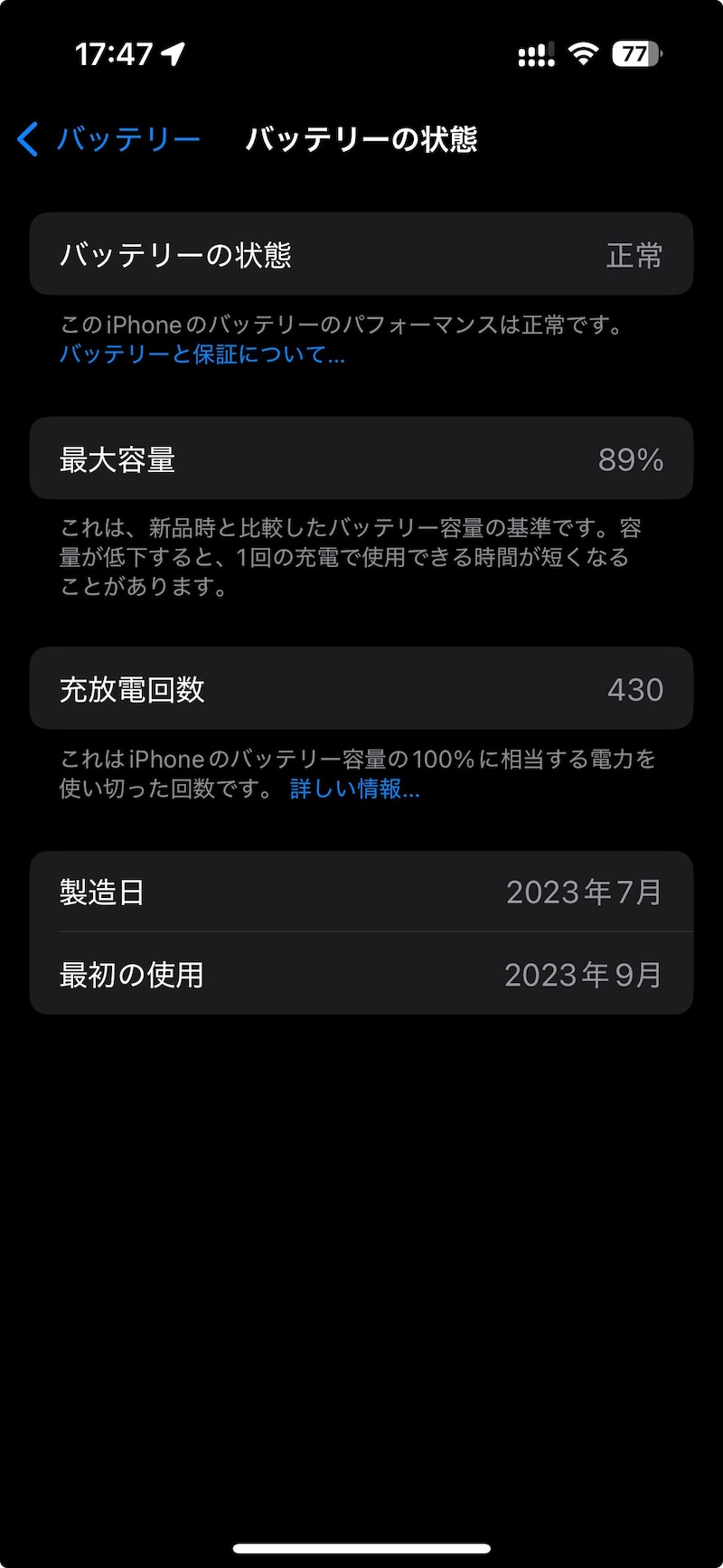

では見た目上問題もなく、リコールもされていないモバイルバッテリーは、いつ処分すべきなのでしょうか。スマートフォンであればバッテリーの状態や最大容量を確認し、容量が80%を切ったら替え時という見極めができるのですが、多くのモバイルバッテリーは最大容量をチェックする機能自体備えていません。 そこでまず見極めるべきは、購入した時と比べ充電などが問題なくできているかどうかです。充電に時間がかかる、あるいは充電してもすぐ残量がなくなってしまう、使用中に熱を持ちやすくなった……などの変化が生じているなら、早めに処分すべきでしょう。

・充電回数と使用年数によって判断する

見た目や使用上の問題がない場合は、充電回数を考慮して処分を判断するのがいいでしょう。一般的にリチウムイオン電池の容量が80%以下になるのは、0~100%まで充電し、再び0%になるまで使い切るという充電サイクルを300~500回繰り返した時が目安とされています。

それゆえ、仮に平日毎日使用していたとすれば、1年の充電サイクルは250回程度になるので、1~2年ほど経過したら処分した方がよいという計算になります。もちろん充電回数は利用の仕方によって大きく変わってきますが、モバイルバッテリーはあくまで消耗品。長きにわたって利用し続けると発火リスクも高まるだけに、早めの処分を心掛けるべきです。

モバイルバッテリーの処分方法は3つ

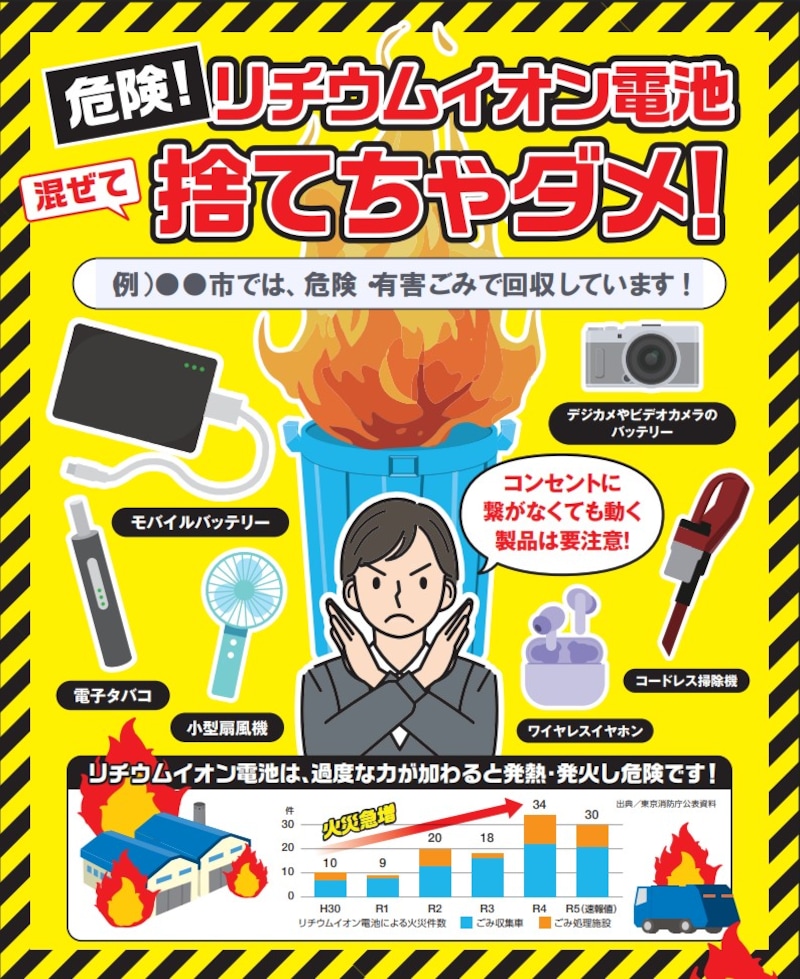

もう1つ、多くの人が悩んでいるのが「モバイルバッテリーの捨て方」ではないでしょうか。リチウムイオン電池は非常に発火しやすいだけに、最近では家庭用ごみと一緒にモバイルバッテリーを出した結果、ごみ収集車や焼却施設で火災が発生するなど、大きな問題が発生するケースが増えています。それゆえ処分するには一般ごみとは異なる方法が求められるのですが、2025年8月時点では大きく3つの処分方法があるとされています。

・メーカーに回収してもらう

最も確実なのはメーカーに回収してもらうことです。最近ではモバイルバッテリーを販売する多くのメーカーが、モバイルバッテリー処分用の送付先を提示しているので、基本的にはそちらに送付すれば確実に処分してくれます。

ただしメーカーが回収してくれるのはあくまで自社製品のみなので、メーカーごとに送り先や送り方を確認する必要がありますし、他社製品を送っても処分してくれません。またモバイルバッテリーを送る際には、安全のため必ず絶縁処理をして厳重に梱包し、なおかつメーカーの指示に従って送付しましょう。

・JBRCのリサイクル協力店に持ち込む

モバイルバッテリーをお店に持ち込んで処分する方法もあります。モバイルバッテリーのような小型充電式電池のリサイクル活動をしている、一般社団法人の「JBRC」に加盟しているメーカーの製品であれば、家電量販店などのリサイクル協力店に処分したいモバイルバッテリーを持ち込むことで回収してくれます。

ただし実は、JBRC加盟メーカーのモバイルバッテリーであっても100%回収してくれるとは限りません。膨張しているなどすでに危険な状態にあるモバイルバッテリーは基本的に回収してくれませんし、筆者の経験ではJBRCのリサイクル協力店であっても「リサイクルマーク」が付いていない製品は回収を拒否されたことがありました。実際には店舗によって対応が分かれるケースがあることに要注意です。

JBRCが回収しているのはリチウムイオン電池などで、リサイクルマークの有無を問わず加盟企業の製品なら回収してくれるはずだが、店舗によっては回収が拒否されてしまう ※画像:JBRC「小型充電式電池安全回収ガイドブック(2024年版)」

ではメーカーが海外にある、あるいは倒産してしまった製品や、膨張してしまった製品など、メーカーやJBRCが回収してくれないモバイルバッテリーはどうやって処分すればいいのかというと、自治体に依頼することになります。実は環境省が2025年4月に、家庭から排出されるモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池は、市区町村が回収するよう求める方針を打ち出しており、最終的な処分の責任は自治体が負うことが明確にされているのです。

ただし自治体によって処分方法は異なり、燃えないごみの日などに、通常のごみとは別の袋に入れて処分するケースもあれば、自治体が公共施設に設置する回収ボックスなどに入れて処分するケースなどもあります。また膨張したモバイルバッテリーなど、危険な状態にあるものは各自治体の清掃事務所に連絡するなど、回収方法が異なる場合があるので注意してください。

東京都の場合は「リチウムイオン電池 混ぜて捨てちゃダメ!」プロジェクトの公式Webサイトからリンクをたどることで、各自治体でのリチウムイオン電池処分方法を知ることができる ※画像:東京都環境局

確実に捨てられる手段はなし、購入段階で自衛を

ですが実は現在のところ、必ずしも全ての自治体で回収体制が整っているわけではないようです。実際、環境省が2025年4月15日に通知した「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」を確認すると、リチウム蓄電池などの分別回収を行っている市町村は、2023年度時点で全市区町村の75%にとどまっているそうで、全ての自治体で回収してくれるわけではありません。それゆえ2025年8月の時点では、全てのモバイルバッテリーを確実に処分できる方法が「ない」というのが実情なのです。

今やリチウムイオン電池はスマートフォンやモバイルバッテリーだけでなく、非常に多くの製品に利用されていることから、容易に処分できない現状は早急に改善されるべきと筆者も思っていますが、現時点においては消費者が、モバイルバッテリーを購入する際に確実に捨てられる商品を強く意識して選ぶ以外に、発火を確実に防ぐ手段はないというのが正直なところです。