疲労は体からのSOS!テレワークで広がる「在宅疲れ」の予防・対処法

急速に広がりつつあるテレワーク。良い面がある一方、「在宅疲れ」を感じている人も多いようです。疲れの傾向とあわせて、効果的な予防・対処法もチェックしておきましょう。

提供:アリナミン製薬株式会社

「在宅疲れ」になっていませんか?

「通勤時間がなくなった」「仕事に集中できる」「家族と接する時間が増えた」など良い面ばかりが取り上げられがちな一方、意外と「疲れ」を感じやすかったり、まだ「疲れ」を感じていないつもりでも、ふと鏡をみたら疲れ切った顔の自分がいた……といった変化を感じている人も多いのではないでしょうか。

働き方だけじゃない!「テレワーク」でこんな変化が?

■作業環境が負担に

自宅にはデスク・チェア・ディスプレイなど、長時間作業するための環境が整っていなかったり、集中して仕事ができるスペースがなかったり。そんな中での長時間のデスクワークは、目・肩や腰に疲れがたまる一因になりそうです。

■業務時間とプライベートの時間の境目がなくなった

在宅時間が増えることで有意義な暮らしができるようになったと感じる人がいる一方、業務時間とプライベートの時間の境目がなくなり休んだ気がしない人も。仕事と並行して家事・育児をしたりと、実は在宅の方が負担を感じやすい場合も少なくないようです。

■通勤時間の解消が運動不足につながる

通勤などの移動時間がなくなることで、運動不足になったという人も。体力が落ちることに加え、体を動かす機会が減るため筋肉の緊張や疲労が起こりやすくなります。さらに運動不足が血行不良を招いたりするなど肩こりや腰痛の原因になることも。

■ほかにも様々な「疲れ」につながる変化が……

生活のオンオフが切り替えにくい、同居する家族への配慮がストレスになる、離れた場所にいる同僚とのコミュニケーションがうまくいかない、Wi-Fiのスピードがいまひとつ……など、ちょっとした不便や問題が積み重なり、気づいたときには「疲れ」がたまっている……といった状況もあるようです。

「疲労」は体からのSOS

「疲れ」は「痛み」「発熱」とあわせて「三大生体アラーム」と呼ばれる、人体が発する危険信号。身体的なものはもちろん、精神的にも大きな負荷がかかると、倦怠感や、やる気の喪失など、心身ともに、いわゆる「疲れ」の症状としてあらわれるのです。

体がだるい、目・肩・腰がつらい、そんな「疲れ」を感じたらまずは休息しましょう。ただし、「疲れ」の原因には体を酷使することだけでなく、ビタミンをはじめとする栄養素の不足などいろいろな要素がからみあっていることもあります。

疲れを予防し、疲れから回復するための対処法

①働き方や生活の習慣を改善する

疲れがたまる原因のひとつは、働き方などの日々の生活習慣にあります。起床や就寝の時間を整えるなど生活リズムを維持したり、自分の習慣を見直して、改善しましょう。

朝起きたらカーテンを開けて光を浴びたり、休憩時間をきちんと設定する、仕事が終わったらパソコンなどは視界に入らない場所に片づけるなど、生活リズムをリセットできる簡単なことから始めてみましょう。

②十分な休息をとる

疲れへの対処法としては、ゆっくり休息することが大切です。睡眠時間が不足していたり、眠りの質が悪いと、疲労は回復しません。また、寝る直前までスマホやパソコンを見るのもNG。食事やカフェインの摂取も寝る前は控えるようにしましょう。

③適度な運動などで気分転換をする

ストレッチなど体への負担が少なく、全身の筋肉をバランス良く使う運動は、ストレス解消にもつながります。1日の終わりにストレッチで疲れた体をほぐしてあげましょう。

疲労解消ストレッチとマッサージ>>

④ゆっくりお風呂につかる

シャワーだけで済ませずに、ゆっくり湯船につかることで心身をリラックス。ただし、長湯すると「湯疲れ」することもあるので注意。

⑤バランスのとれた食事をとる

バランスの良い食事は健康にとって基本中の基本。特に「疲れ」と関係があると言われているのが「ビタミンB群」。三大栄養素(炭水化物・脂質・たんぱく質)がエネルギーに変わることを助けるビタミンB群が不足すれば、エネルギー代謝も悪くなり、疲労を感じる一因となります。

⑥ビタミン剤を上手に活用する

①から⑤でも改善しない場合はがまんせず、市販薬に頼るのも一つの方法。特に疲れがたまっているときには、それぞれの「疲れ」の状態にあわせたビタミン剤や栄養補給剤を活用しましょう。ビタミンB1誘導体、ビタミンB6、B12などの成分が疲れに効果をあらわします。

⑦病院で診察を受ける

疲れが2週間以上取れなかったり、寝ても取れない疲れや、気分の落ち込み、発熱などの症状があらわれた場合は、何か疾患が隠れている場合も。どうしても疲れが取れないときは、病院で診察を受けましょう。

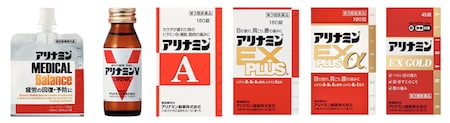

疲れにあわせて選べるアリナミンシリーズ

アリナミンは、栄養素から効率良くエネルギーを作るのを助け、細胞機能の回復に役立つ有効成分「フルスルチアミン」を配合。疲れの症状にあわせて選べるシリーズラインナップです。

●アルミパウチドリンクで気軽に摂れる「アリナミンメディカルバランス(指定医薬部外品)」

●つらい疲れの回復に「アリナミンV(指定医薬部外品)」

●全身の疲れがなかなか抜けず、「だるい・重い」と感じている人には「アリナミンA(第3類医薬品)」

●疲れが目・肩・腰にたまっている……そんな人は「アリナミンEXプラス(第3類医薬品)」や「アリナミンEXプラスα(第3類医薬品)」

●目・肩・腰、さらに首すじまでつらい人には「アリナミンEXゴールド(第3類医薬品)」

疲れのセルフチェックや対処法、アリナミンのラインナップをご紹介。