決め手は「香り」と「鮮度」!失敗しない醤油の選び方と幸福なマリアージュ

2017年、都内某所。1645年創業のとある老舗メーカーが招集した精鋭たちにより、醤油界を揺るがす秘密の会合が行われていました。果たしてその内容とは? All About編集部の潜入レポートをお伝えします。

提供:ヤマサ醤油株式会社

醤油、侮りがたし!意外と知らないその世界

突然ですが、皆さんのお宅では、何種類くらいの醤油を使っていますか?「私、調味料にはこだわってるんですよ」……そんなことを言ってしまうグルメマニアの方でも、醤油は1種類、多くて2種類程度しか常備していなかったりするのでは?

醤油なんてどれも同じだと思っていたら大間違い。一言で「醤油」といっても、実は色々な種類があり、その違いを知ることがおいしい料理にたどり着くための基本中の基本。そこで、まず押さえておくべき6種類を「利き醤油」するところから始まったのが、1645年創業の老舗・ヤマサ醤油が、味にこだわるメンバーを集め開催した秘密の会合……その名も「おいしいしょうゆ研究部(以下、研究部)」でした。

各地の醤油蔵を知り尽くし醤油界の伝道師ともいわれる高橋氏の解説のもと、「利き醤油」に挑戦した部員たち。それぞれに製法が違い、味も香りも様々な醤油の多様性に魅了されていったのでした。

【醤油マメ知識:基本の6タイプ】

■濃口(こいくち)醤油:一般的な醤油で、流通量の8割を占める。新鮮なものは綺麗な赤褐色で全国的に生産されている。幅広く使える万能な醤油。

■淡口(うすくち)醤油:西日本でおなじみの淡い色の醤油。京料理には必須。素材の彩りや出汁を活かしたい料理にオススメ。

■再仕込(さいしこみ)醤油:塩水の代わりに醤油で醤油を仕込んだもので、熟成期間が長い濃厚な醤油。強いうま味とコクを持ち、味と香りのバランスが良い。

■溜(たまり)醤油:濃厚さとうま味で圧倒的1位。主に中部地方で生産。大豆を多く、仕込水を少なくすることで「とろみ」を持ち、うま味を凝縮。

■白(しろ)醤油:主原料は小麦。淡口よりさらに淡い琥珀色の醤油。素材を活かせることから料理好きの方に人気。

■甘口(あまくち)醤油:九州・北陸などでは一般的な存在で、アミノ酸液や甘味料を使用。地域によって甘さも異なる、それぞれの土地に根ざした醤油。

「利き醤油」で多様性を実感した後は、豆腐にかけて食べ比べながら味わいの違いをチェック。ここで「醤油だけ」の味の好みと、「豆腐にかけたとき」の味の好みがまったく異なることに驚いた部員たちは、さらに「豆腐の種類」によっても香りが際立つ醤油と、逆に個性が消えてしまう醤油が存在するという組み合わせの妙に気づかされました。

「香りこそ大事」奥深き醤油フレーヴァーの世界へようこそ

続いて登場した二人目の講師は、日本を代表するワインテイスターでソムリエの大越基裕氏(All About「ワイン」ガイド)。ワインや日本酒のプロとして、さまざまな分野でテイスターとして活躍する大越氏の指示のもと、ワインのテイスティンググラスに入って登場したのは、そう、もちろん醤油です。

部員たちは、大越氏とともにワインと同じように醤油をテイスティング。色を観察し、香りをとり、さらに口に含んで自らの舌で味わいをチェック。甘味、旨味、塩味、凝縮度、余韻、フレーヴァー(単なる香りではなく、口の中に入れたときに戻ってくる残り香)といった要素を具体的に分析する、新たな醤油体験の世界に突入しました。

「醤油の種類」によって香りが異なるのは自明の理ですが、実はワインや日本酒と同じように、同じ種類の醤油であっても蔵や作り手ごとに個性が際立つ、というのは知る人ぞ知る、しかし歴然たる事実。

さらに第2回、第3回……と続いた研究部の活動では、回を追うごとにテイスティングのレベルが上昇。部員たちは、同じ濃口醤油でも製造蔵によってまったく別物に仕上がるフレーヴァーの個性や、原料は同じでも「タンク違い」(屋内・開放型の鉄タンク/屋外・密封式のスーパーステンレス)により、香りの複雑さ、豊かさやフルーティーさに明確な違いが生じることを、文字通り全身全霊で味わったのでした。

【醤油マメ知識:香りと温度】

醤油そのものの香りを十分に堪能するためには、常温で味わうことが大切。冷蔵庫に入れていた場合など、温度が低いと香りの成分が揮発しにくく、本来の醤油の美味しさにたどり着けません。

意外!?醤油最大の敵「酸化」…冷蔵庫に入れても意味がないって本当?

ここまで読まれた皆さんも、ご自宅の醤油の色合い・香り・味わいをテイスティングしてみたくなったのでは?でもご用心。ひょっとしたら、お宅の醤油……黒くて、複雑さのない単調な香りで、焦げっぽいキツめの味わいだったりするのではないでしょうか。実はそれこそ、酸化した醤油のなれの果て。そう、醤油にとっての最大の敵は「酸化」なのです。

研究部による「酸化した醤油」と「新鮮な醤油」のテイスティングでは、「とても同じ醤油とは思えない!」と、部員たちから失意と絶望の阿鼻叫喚の声が上がったほど。

この世に空気が存在する限り、ビンやペットボトルでの保存では酸化に抗えないという現実。我々人類には、「早く使い切る」という選択肢しかないのでしょうか。

……おっと、さにあらず。これまで全人類が悩み続けた醤油酸化問題を解決したのが、ヤマサ「鮮度の一滴」シリーズなのです。

新しく生まれ変わった「鮮度の一滴」

2009年に販売がはじまり、2017年8月にはパッケージが進化しリニューアルしたことも記憶に新しい「鮮度の一滴」を実際に使っている方、あるいは使っていなくても店頭で目にしたことがある方も多いのでは?

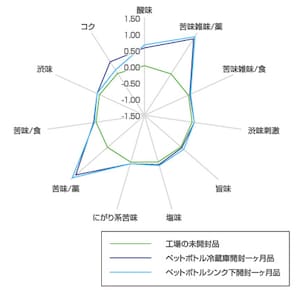

酸化を防ぐためには、空気に触れさせないことがただ一つの正解。そして、その点にこだわって開発されたのが、この「鮮度の一滴」シリーズです。封を開け、醤油を使っても中に空気が入らない構造で、香りまで長期間保持できます。しかも新パッケージでは、なんと180日間も味・香りが変わらないまま醤油を楽しむことが可能になったのです。

【醤油マメ知識:醤油差しに入れて使いたい?】

どうしても普段使いのために卓上の醤油差しに醤油を入れて使いたい場合は、50cc程度の小さなものを使い、約1週間で使い切るのがオススメ(というか、1週間で酸化してしまいます)。また、新たに醤油を注ぐ際はきちんと洗うこと。継ぎ足しは古い醤油をループさせるだけなので、もちろんNGです。

マグロに合う醤油は「鮮度の一滴 香り立つ超特選しょうゆ」

そんなヤマサ「鮮度の一滴」シリーズを代表する「ヤマサ鮮度の一滴 香り立つ超特選しょうゆ」は、一般的な濃口醤油と比較してうま味成分の指標である全窒素分が1.2倍以上と、うま味成分の高い本醸造醤油。香り、コクのバランスもよく、食材の味を引き立てます。

実際に多くの寿司店から圧倒的な支持を集めているヤマサの醤油(全国の寿司店の52%、都内なら80%以上が使用:2012年ぐるなび調べ)。様々な素材の味を受け止められるバランスに加え、「香り高く、魚介の生臭さをマスキングできる」「わさび、かんきつ類など薬味の香りを邪魔しない」といった点が、プロに高く評価されています。

特に「ヤマサの醤油がマグロに合う」という噂を知った研究部もその真偽を究明。築地の老舗仲卸「鈴富」から取り寄せた天然本マグロ(赤身、中トロ、大トロ)と醤油のペアリングでは、赤身に合うのはもちろん、脂が強い大トロにも合うことが判明しました。

【醤油マメ知識:大越氏による「ヤマサ鮮度の一滴 香り立つ超特選しょうゆ」のテイスティングメモ】

■オレンジがかった明るく赤みのあるレンガ色

■フレッシュで香り高い、強さは中程度で華やかに香り軽やかなキャラメルのニュアンスとほんのりスモーキーな風味で伸びやかな香り。フルーティーで華やか

■やや軽やかなスタイルで旨味が優しくも豊か、塩味とのバランスがとても良い味わい フレーヴァーの伸びも良い

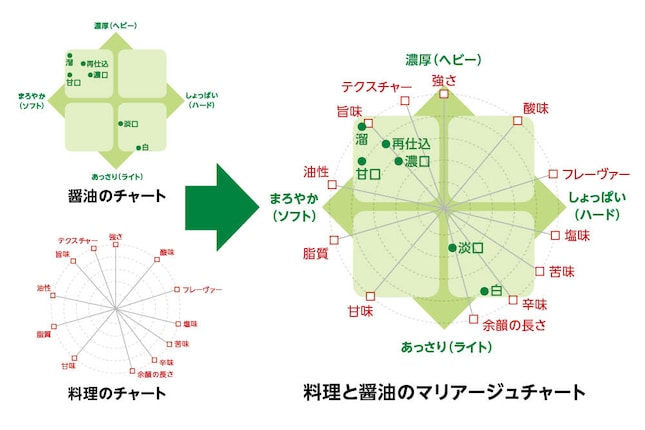

素材を生かす? 味を加える? 料理と醤油のマリアージュ

マグロの刺身に合う醤油を知ると、他の料理にはどんな醤油を合わせればよいのかをもっと知りたくなるもの。そこでご紹介したいのが、大越氏から部員たちに伝授された、「ペアリング」の考え方です。そもそも味わいとは、「五味(酸味、甘味、塩味、苦味、旨味)」「刺激(渋味、辛味)」、そしてフレーヴァーなどで構成されるもの。これに沿って醤油の味わいを考えると、「甘味、旨味、塩味」と「フレーヴァー」のほか、「凝縮度」や「余韻の長さ」も加わってきます。

そしてペアリングのつくり方は、以下の5つが基本。

■五味のペアリング

■同調のペアリング

■中和のペアリング

■風味のペアリング

■テクスチャーのペアリング

たとえば醤油を素材・料理に付け足すことで味わいのバランスを補完する「五味のペアリング」なら、甘酸っぱいマリネのような料理に醤油を少し加えることで、塩味と旨味が加わって味が広がります。一方、「テクスチャーのペアリング」の場合は、脂が乗って厚みがある焼き鳥にサラッとした醤油では流れてしまうので、粘性のあるものや濃口タイプが好相性……といった考え方で、美味しさを追求するわけです。

この考え方と、これまでに学んだ醤油の香り・味わいから研究部と部員たちがたどり着いたのが、こちらの「料理としょうゆのマリアージュチャート」です。

>>詳しい活用法はこちら…「おいしいしょうゆ研究部」第5回【料理としょうゆのマリアージュチャート】篇

失敗しない醤油はコレ!さらに進化した「鮮度の一滴」

『ヤマサ 鮮度の一滴 香り立つ超特選しょうゆ』300ml鮮度パック(左上)、『ヤマサ 鮮度の一滴 香り立つ特選減塩しょうゆ』300ml鮮度パック(右上)、『ヤマサ 鮮度の一滴 プレミアムしょうゆ』150ml鮮度パック(左下)、『ヤマサ 鮮度の一滴 プレミアムだれ』180g鮮度パック(右下)

開封後も常温で開けたてのままの香り、色、味が180日間楽しめる、抜群の鮮度保持力をを有する「鮮度の一滴」は、醤油の天敵である酸化を抑える、まさに失敗しない醤油。刺身やおひたしなど、シンプルな料理のつけかけに使うと、よりハッキリと違いがわかるはずです。ぜひ皆さんも「鮮度の一滴」から、醤油の奥深い世界を味わってみては?

>>おいしいしょうゆ研究部も認めた実力、「鮮度の一滴」。