地域や社会の課題を解決したい。熱い思いをかなえるソーシャルビジネスはこう始める!

地域や社会の課題を、ビジネスの手法を活用して解決を図る「ソーシャルビジネス」。一人ひとりの熱い思いを実現するための心構え、経営ノウハウを起業相談の専門家がアドバイスします。

提供:日本政策金融公庫

お話をうかがった方

起業コンサルタント、税理士、行政書士、特定社労士。年間約200件の起業無料相談受託。支援起業準備から経営までまるごと支援する。ソーシャルビジネスの起業支援も経験あり。

身近な課題の解決を仕事にする、「ソーシャルビジネス」の利点とは

「地元に賑わいを取り戻したい」「捨て犬の里親探しを継続的に行いたい」「寝たきりになる高齢者を減らしたい」……。このように身近な課題の解決をミッションとして起業を目指す人は次第に増えている、と年間約200件の起業相談を受ける中野さんはいいます。

中野:「これらは普段から感じている地域や社会の課題に対し、ビジネスの手法を活用して解決を図る取り組みで、『ソーシャルビジネス』と呼ばれています。ただ、起業相談に来る人も私たちも、最初からソーシャルビジネスと決めて話を進めることはなく、やりたいことを詳しく聞いて『それはソーシャルビジネスだね』と判断することがほとんど。何か決まった分野・やり方があるというより、ソーシャルビジネスはさまざまな分野に含まれていると感じています」

ソーシャルビジネスは、地域や社会が抱える課題の解決にビジネスの手法を用いて取り組むものです。このため利益追求型のビジネスではカバーしきれない分野まで、きめ細かくサービスを提供できるのが利点といえます。ただ、そうした課題解決に向けた活動にはボランティアといった選択肢もありますが、両者はどう違うのでしょうか?

中野:「一般の人がボランティアに参加できるのは終業後や休日などで、活動時間が限られるでしょう。また、ソーシャルビジネスは、社会的な課題に取り組むための活動資金を、寄付や行政からの助成よりも、ビジネスの手法を活用して自ら稼ぎ出すことを重視しています」

ソーシャルビジネスの具体例・イメージは?

ソーシャルビジネスの具体例として、中野さんが最近受けた相談の中でソーシャルビジネスに該当すると考えるものを挙げてもらいました(すべてがビジネスとして実現した訳ではありません)。

・東京で得た知識と経験をもとに地元商店街を活性化する活動を行う

・急な発熱など病気になった子どもを預かる保育サービスを提供する

・捨てられたペットの里親探しがスムーズにできる仕組みを作る

・訪問看護や訪問介護など地域に必要な医療福祉サービスを行う

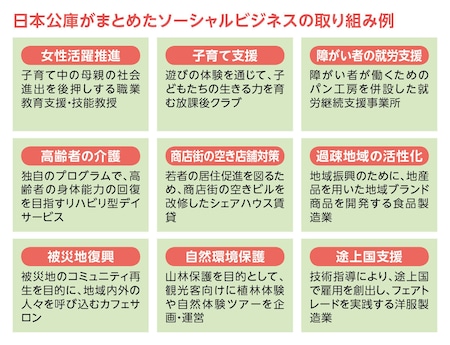

また、ソーシャルビジネス支援を目的に融資を行う日本政策金融公庫(以下:日本公庫)では例として以下の様な取り組みを挙げています。

中野:「起業する理由の多くは、以前困ったことや助けがほしいと感じたことなど本人の経験がベースとなっています。それだけに『ぜひ何とかしたい!』と強い思いで相談に来られるのですが、こうした人は思いが先走って資金調達が後回しになりがち。起業して3カ月から半年は収入に結びつかないこともよくありますから、起業前にある程度の資金を準備しないと、せっかくのソーシャルビジネスも長続きしません。そこで私たちは必要に応じて事業計画書の書き方を指導し、お金の面も含めてしっかり計画を立てるようアドバイスしています」

もちろん最初に準備する資金だけでなく、事業を継続させるには収入と支出のバランスがどうなるのかも考えておかなくてはなりません。

中野:「ソーシャルビジネスを始めるには強い思いが必要ですが、しっかりした資金計画と行動力がなくては続けられないのです」

事業継続の分かれ目に!ソーシャルビジネスの資金調達

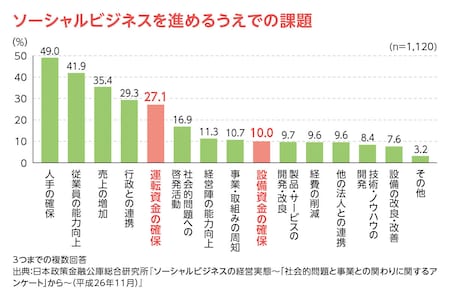

実際にソーシャルビジネスを始めた人への調査では、ソーシャルビジネスを進める上での課題として「人材の確保や教育」「売上の増加」に加え、「運転資金の確保」「設備資金の確保」などが挙げられています。

社会の課題解決を主目的とするソーシャルビジネスであっても、地域ニーズにもとづく事業の拡大、事業継続のための資金繰りの安定化などを目的に、運転資金や設備資金を調達する必要が出てきます。こうした場合、使いみちの自由度が高く柔軟なタイミングで調達できるといった理由で、融資による資金調達も選択肢の一つとなってきます。

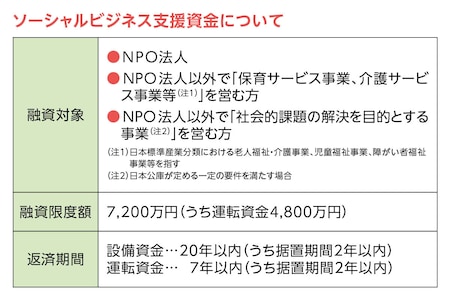

中野:「ソーシャルビジネスを対象とした融資制度として、日本公庫の『ソーシャルビジネス支援資金』が利用できるケースも多いと思います。返済期間は、設備資金であれば最長20年、運転資金でも最長7年間で、長期にわたる経営の安定化に役立ってくれるでしょう」

日本公庫の「ソーシャルビジネス支援資金」はNPO法人など、地域や社会の課題解決に取り組むソーシャルビジネス事業者を対象にした融資。融資限度額によっては担保不要で融資を受けられる場合もあり、一定の要件を満たす場合は利率の低減が受けられるなど、利用しやすい点も特徴です。

ソーシャルビジネスに関する情報は日本公庫のホームページで

最後にソーシャルビジネスを詳しく検討したい人に向けて、中野さんからアドバイスをいただきました。

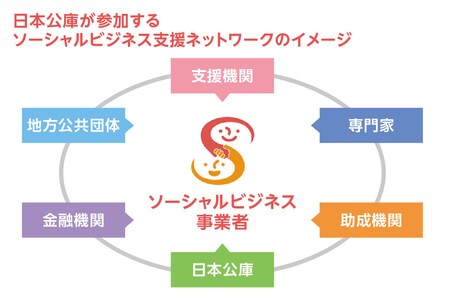

中野:「ソーシャルビジネスに関する不安や疑問に応える書籍やネットの情報はまだ多くありませんし、この分野に詳しい専門家に聞くチャンスもあまりないと思います。幸い日本公庫は、地方公共団体や専門家などと連携したネットワークを各地に作っていますし、ホームページにもまとまった情報がありますから、まずそちらを利用してはどうでしょうか」

日本公庫では、各地域において地方公共団体、地域金融機関、NPO支援機関等と連携し、課題解決をサポートするソーシャルビジネス支援ネットワークを構築して、ソーシャルビジネス事業者を積極的に支援しています。

さらに日本公庫の「ソーシャルビジネスお役立ち情報」のページには、ソーシャルビジネスの基礎知識、経営講座など豊富な情報が文章や動画で掲載されています。また「経営・借入のヒント」ではソーシャルビジネスの当事者や専門家によるアドバイスが読め、ほかに全国各地の事例紹介もあるため、ソーシャルビジネスについての理解が深まるでしょう。

中野:「一般企業や行政がフォローできない部分をカバーするソーシャルビジネスが増えれば、社会はもっと暮らしやすくなると思います。資金調達をはじめ十分な事業計画を立てた上で、より多くの人にチャレンジしてほしいですね」