PS Vitaは取りこぼさないハード

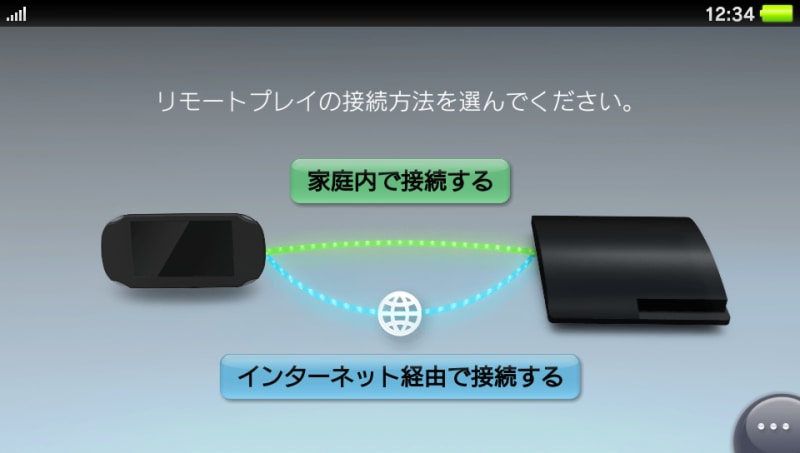

映像、操作性、通信…。PS Vitaは、それぞれについて現在の携帯端末にできることは全て可能にしようという意図が見て取れる。

持ち運べるAVセンターと言う意味では、PSPの純粋な後継機と言えるかも知れない。

だが、スマートフォンの台頭により手を広げる範囲がより大きくなった。

電子書籍も、動画配信も、音楽配信も…。

網羅するべきコンテンツが多くなり、PS Vitaに課せられた役割も大きくなってきている。

おまけに、据え置き機より手軽なハードとしてPSPの注目度も高まり、その後継ハードとしてメーカー側からの期待も高い。

PS Vitaは従来のSCEIハードのように、贅沢な専用チップを採用したハードではない。汎用チップで構成された、ある意味では凡庸なハードである。

それはどの要素も取りこぼさないという貪欲さから生まれた凡庸さと言える。

しかし、少しだけ注意したい点がある。

当初は市販のメモリカードが利用できると発表されていたが、実際に採用されたのは専用メモリカードだった。

4GBで\2,200、32GBで\9,500という定価は有名ブランドの高価なSDカードと比較して特別高いわけではないが、安価なものと比較すると相当に高い。

専用カードの採用理由はセキュリティーとのこと。確かにダウンロード販売も念頭に入れればセキュリティーは大事だろう。しかし従来のユーザーはダウンロードで購入してもメモリカード代をあまり考慮していなかった。

安価なメモリを選択するという余地があったからだ。

しかし4GBを使用するのに\2,200かかると思えば、その分ダウンロード版が安価にならなければ辻褄が合わなくなってくる。必ずその分のコストがメモリカードに乗るからである。

しかも、セキュリティー云々を言う割に、ソニーのウォークマンなどで採用されてきたATRACには対応しないことがわかっている。

なんともチグハグな話だ。

PS Vitaの正体は「何でもできる貪欲ハード」。

しかし同時に、PS Vitaでないといけないという大きな利点を見つけにくいハードでもある。

『モンスターハンター』最新作が3DSで発売されることが発表されたのも、逆説的ではあるがその問題を浮き彫りにしている。

そして、その万能さが専用カードで損なわれることが、大きな綻びになりはしないだろうか。

何でもできるが不便なハード…。

そうではなく、不便ではあるが○○のできるハード、というコアコンピタンスが今最もPS Vitaに求められている。