注文住宅の消費税率は、すでに「10%」が適用される?

消費税増税後に二世帯住宅を建てる場合、負担はどの程度アップする?

注文住宅は数千万円という高額な買い物なので、2%の違いは大きな金額差となります。例えば、建築費3000万円の場合は、消費税率8%なら240万円、10%なら300万円と60万円も変わるのです。

さらに、建物や土地の登記に関わる手数料、住宅ローン借入時の手数料、家具・家電の購入費、引越し費用などにも消費税は発生するため、これらを合計すると数十万円程度の金額UPが考えられます。

このような影響を踏まえ、国は、消費税増税後に家を建てる人に対し、消費税の負担を軽減する支援策を用意しています。

増税にあわせて用意されている支援策

そこで、既に決定している4つの支援策について、二世帯住宅ならではの視点もふまえ解説しましょう。1:すまい給付金の増額

現行の給付額は最大30万円ですが、消費税10%では最大50万円まで引き上げられます。また、収入制限の上限額が緩和されるため、給付対象者も広がります。給付対象には期間制限があり、2021年12月までに入居する必要があります。 二世帯住宅の場合、給付は持分割合に応じて計算されます。

例えば、二世帯住宅で共有登記をした場合、要件に適用すれば、下記の計算例のように親子それぞれが給付を受けることが可能です。

<計算例>

・給付基礎額は、親世帯が30万円、子世帯が50万円

・持分割合は、親30%:子70%

親世帯:給付基礎額30万円×持分割合30%=9万円

子世帯:給付基礎額50万円×持分割合70%=35万円

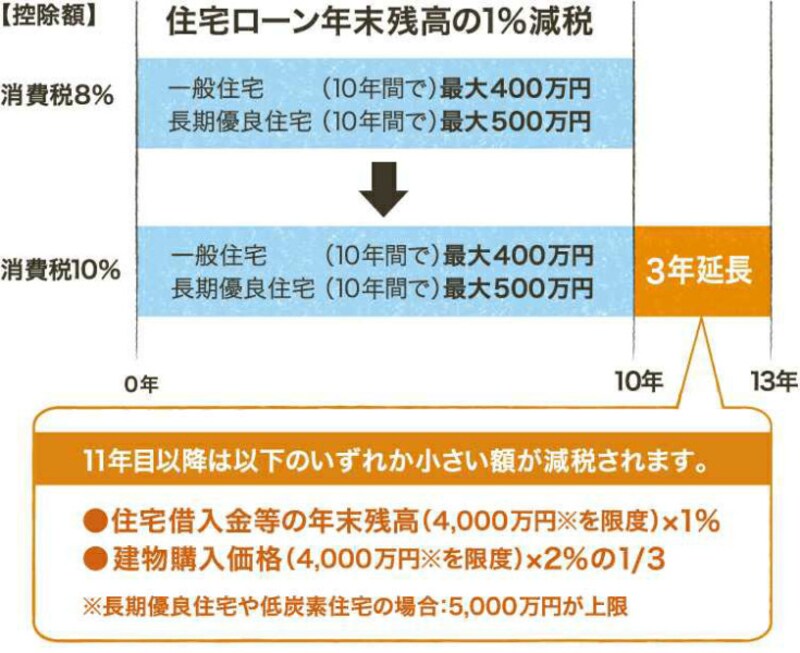

2:住宅ローン控除期間の延長

消費税8%の住宅ローン控除期間は入居から10年間ですが、消費税10%になると3年間延長され13年間になります。

控除の内容は、1~10年目までは年末ローン残高の1%が所得税または住民税から控除されます。11~13年目は建物価格の2/3%か、各年末のローン残高の1%のどちらか低い方が適用されます。ただ、控除を受けるには、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居する必要があります。

二世帯住宅建築時に親子で使える住宅ローンは、親が借りて将来子どもが引き継いで返済するタイプの「親子リレーローン」と、親子それぞれがローンを組む「親子ペアローン」があります。登記の方法はローンの種類によって限られる場合がありますが、どの登記方法でも、住宅ローン控除は親子それぞれが受けることが可能です。親子とも忘れずに申請しましょう。

住宅ローン控除による還付金は、申請書類が受理された約1カ月後に指定した口座に振り込まれます。

一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や、家事負担軽減に対応する住宅の新築・購入、リフォームに対し、さまざまな商品と交換可能なポイントが付与される「次世代住宅ポイント制度」が新たに作られます。

要件に適合する注文住宅を建てた場合、最大35万ポイントが付与されます。注意点としては、2019年4月から2020年3月の間に契約・着工し、2019年10月以降に引き渡しを受ける必要があります。

ポイント数の発行は「1戸あたり」という決まりです。二世帯住宅も「1戸」とみなされるため、上限は35万ポイントとなります。

4:贈与税非課税枠の拡大

住宅取得のために親や祖父母などから贈与を受けた場合、贈与税の非課税額が最大1200万円から最大3000万円に拡大されます。 二世帯住宅を建てる場合、費用負担や登記(名義)の方法により、思いがけず「贈与」とみなされてしまう場合があります。気になる方は早めにハウスメーカーの営業担当者に相談して、先の相続を見据えた資金計画を立てると安心できます。

対象住宅の要件や適用期間の事前確認を忘れずに

消費税増税は食費や光熱費など生活費全般にも負担感がアップ。家族が集まって暮らす二世帯住宅なら、日々の生活費を節約することも可能です。

ただし、制度により対象住宅の要件や、申請・適用期間が異なることに注意が必要です。もれなく活用するために、二世帯住宅建築を決めたら、なるべく早めにホームページなどで要件を確認しておきましょう。

または、住宅展示場に行き、ハウスメーカーの担当に相談するのも1つの方法です。まずは相談に行くことが、スピーディーに二世帯住宅での家づくりを進める秘訣かもしれません。

【関連情報】

消費税増税の住宅購入への影響<注文住宅の場合>

二世帯住宅の間取りを見に行こう